第3回色別集会

2025.9.16

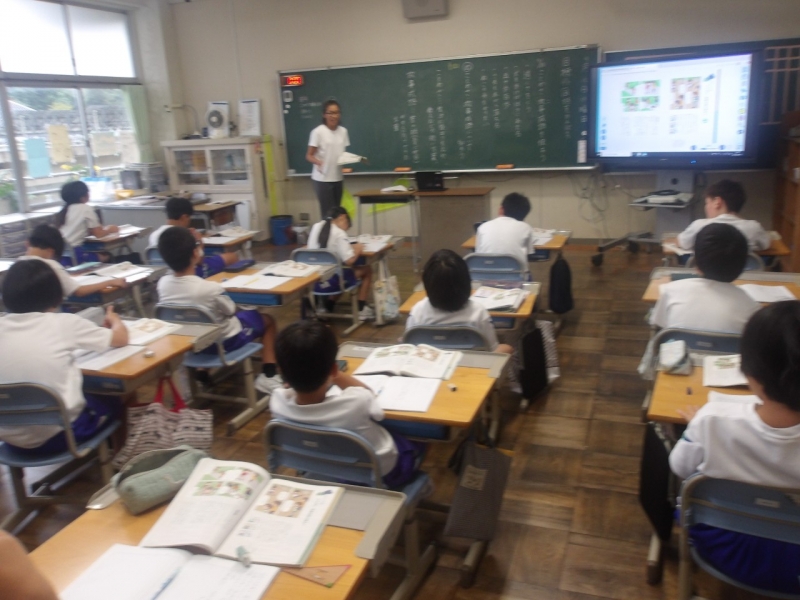

今日の5校時に3回目となる色別集会がありました。初回はリーダーの6年生も下級生も、何をどうしてよいか手探りしながら強ばった表情が印象的でしたが、少し経験を重ねた今回は、どの色も活気に満ちた声と顔つきが見られました。また4分の流れを確認しながらダンスを踊ったり、難しそうなポイントを上級生が教えたりと異学年の交流場面も見られました。まだまだこれから盛り上がっていきそうです。

2025.9.16

2025.9.16

2025.9.10

2025.9.9

2025.9.8

2025.9.5

2025.9.4

2025.9.3

2025.9.3

2025.9.1