お弁当の日 人権に関する授業公開と研修会

2023-11-26 16:25:48

今日は日曜日の登校日で、子どもたちは1日、平日と変わらず、いいえむしろいつも以上に楽しく生活していました。(3年生は残念ながら学年閉鎖となってしまいました。)本日は、「お弁当の日」として、自分で弁当作りに携わっていく活動を行いました。自分でお米を研ぐところから行い、おかずも全部作っている子も結構たくさんいました。1枚目の写真は1年生の様子です。初めての「お弁当の日」ですので、「みてみて!」という気持ちがより強くありました。「何をつくったの?」というと「えっとねぇ。ぼくはねぇ…。」と一つ一つ説明してくれました。本日はこのほかにも行事が目白押しなので省略します。

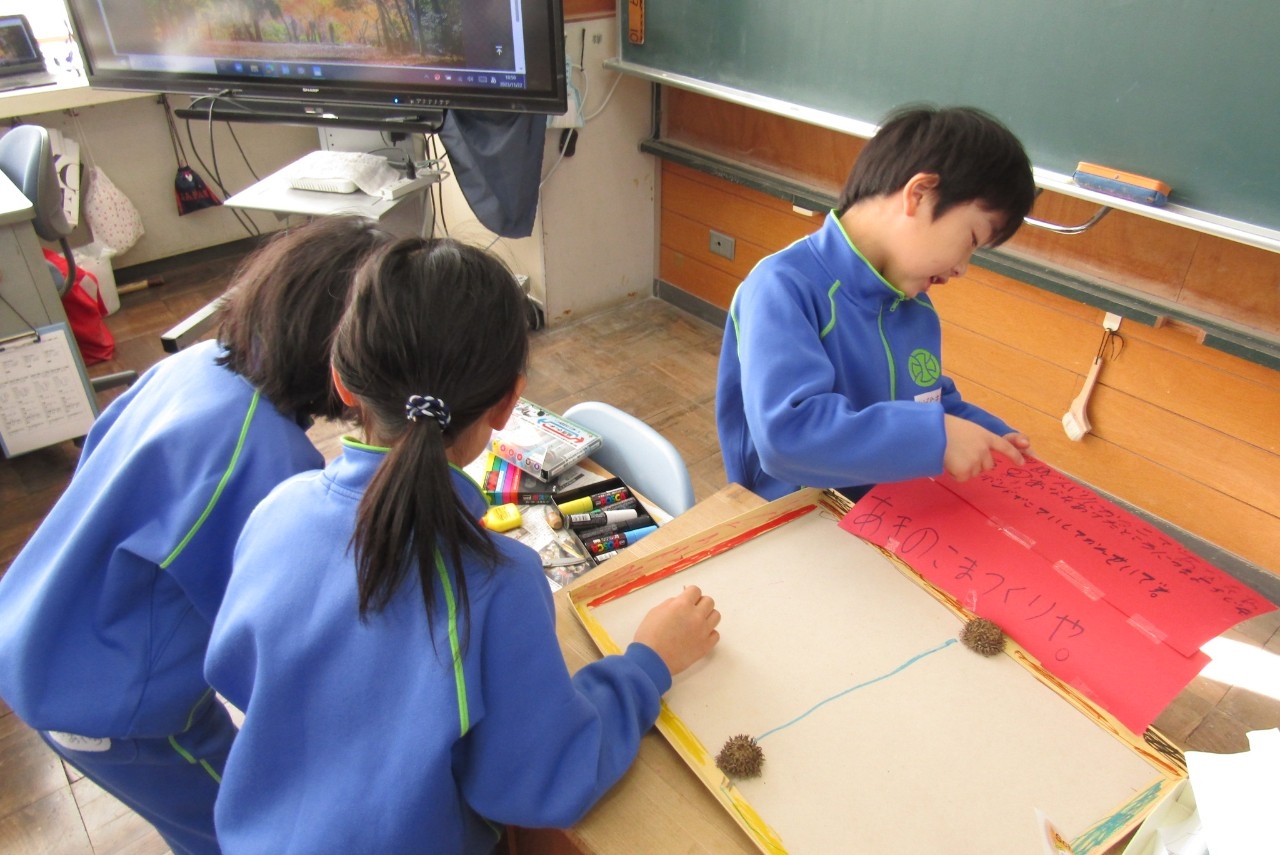

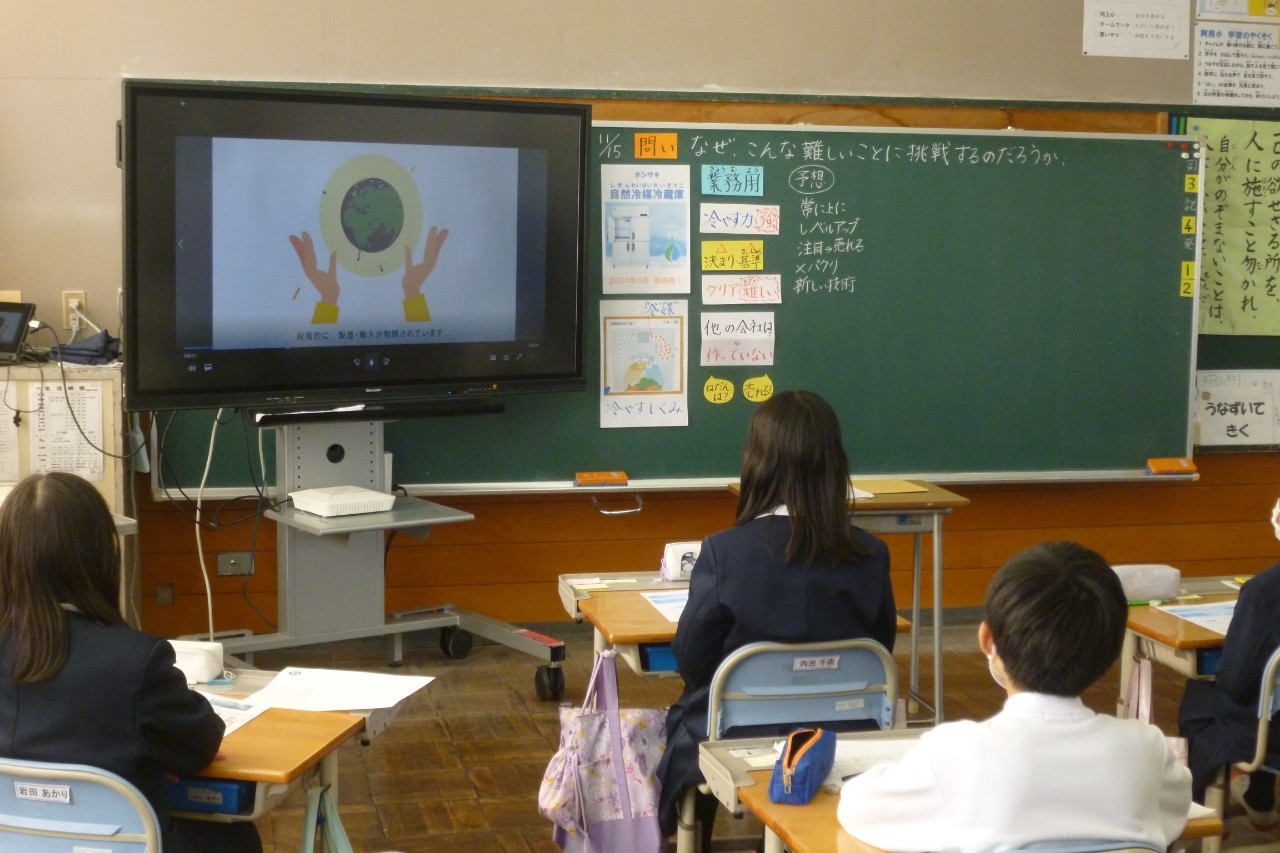

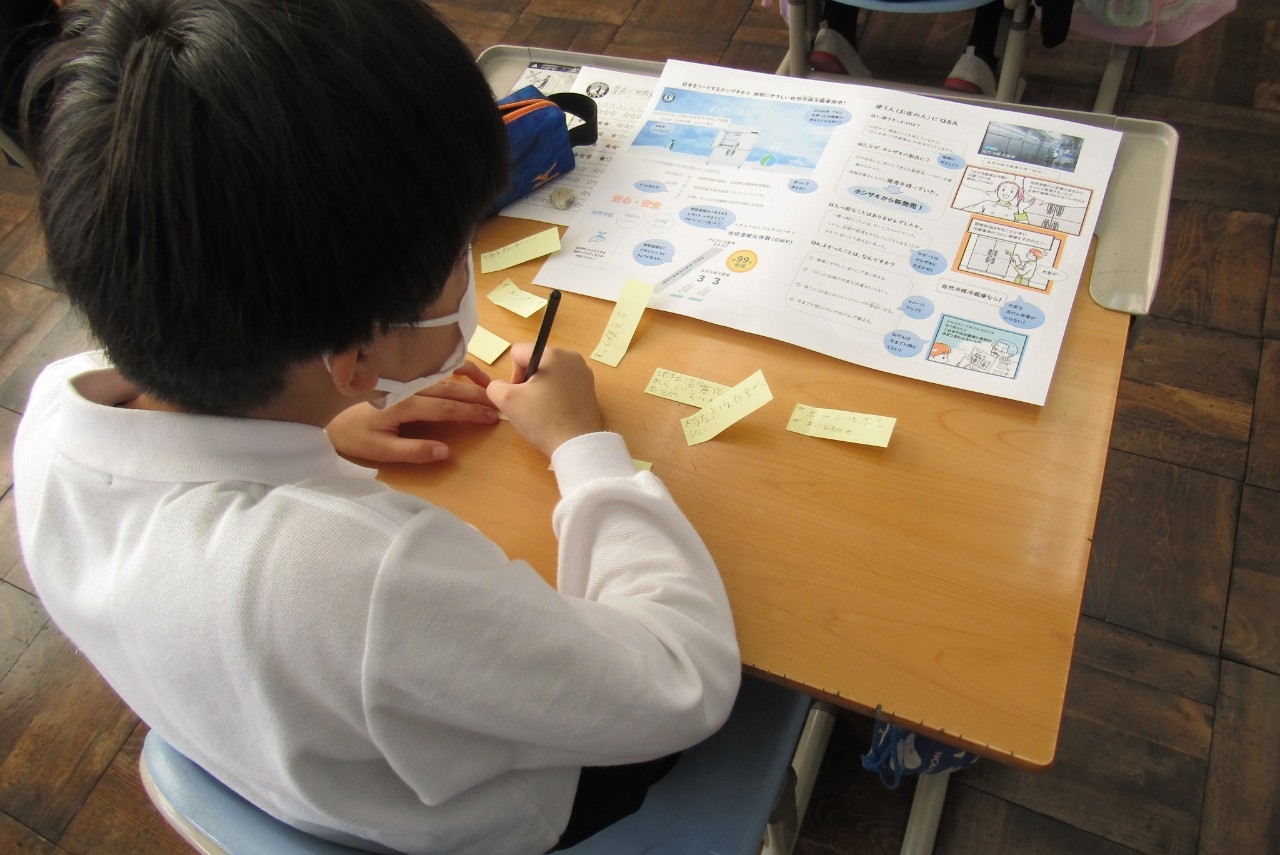

午後からは、「性の多様性」についての授業公開をしました。2年生(写真2枚目)は、自分らしさについて見つめ、その後クラスで発表会をしました。こういう機会がないと、自分の「好きなもの」について考えませんし、ましてやほかの人の「好きなもの」なんて気にしないでしょう。そうした活動を通して、「自分らしさ」を見つめなおしていくことにつながっていったと思います。4年生(写真3枚目)は、どうして本当の自分と学校での自分は違うのかを考えていました。「やっぱり恥ずかしい。「嫌われるんじゃないのか。」と100%のうちの数%しか本当の自分を出していない「自分」に気づいていきました。「性」という視点で、自分らしさをどのように表現していくのか、選択していくのかも、「自分」を出していく中で大切にしていくことであることに気づいていったのではないかと思います。5年生(写真4枚目)は、「誰にでも優しいトイレ」について考えていく活動を行いました。今までの学習や経験を生かして、誰もが幸せに生活できるために「自分」ができることを考え始める、よいきっかけとなったと思います。6年生(写真5枚目)は、心と体の生が違う子が幸せに生活できるためにはどうすればよいのかを考えていました。担任の「こうした子が阿用小学校に転入してきたら?」という問いに、「難しいなんてことはないと思います。」という応えが即返ってきました。「難しい。」といって拒絶してしまうのではなく、こうした6年生のような気持ちでいることが大切だと感じました。その後、少しずつ考えを深めていくうちに、難しさも感じてきた6年生の「真剣さ」も大切にしていきたいです。(1年生は、紙面の都合上割愛します。自分も友だちも「好きなこと」を大切にしたいということを考えていきました。)

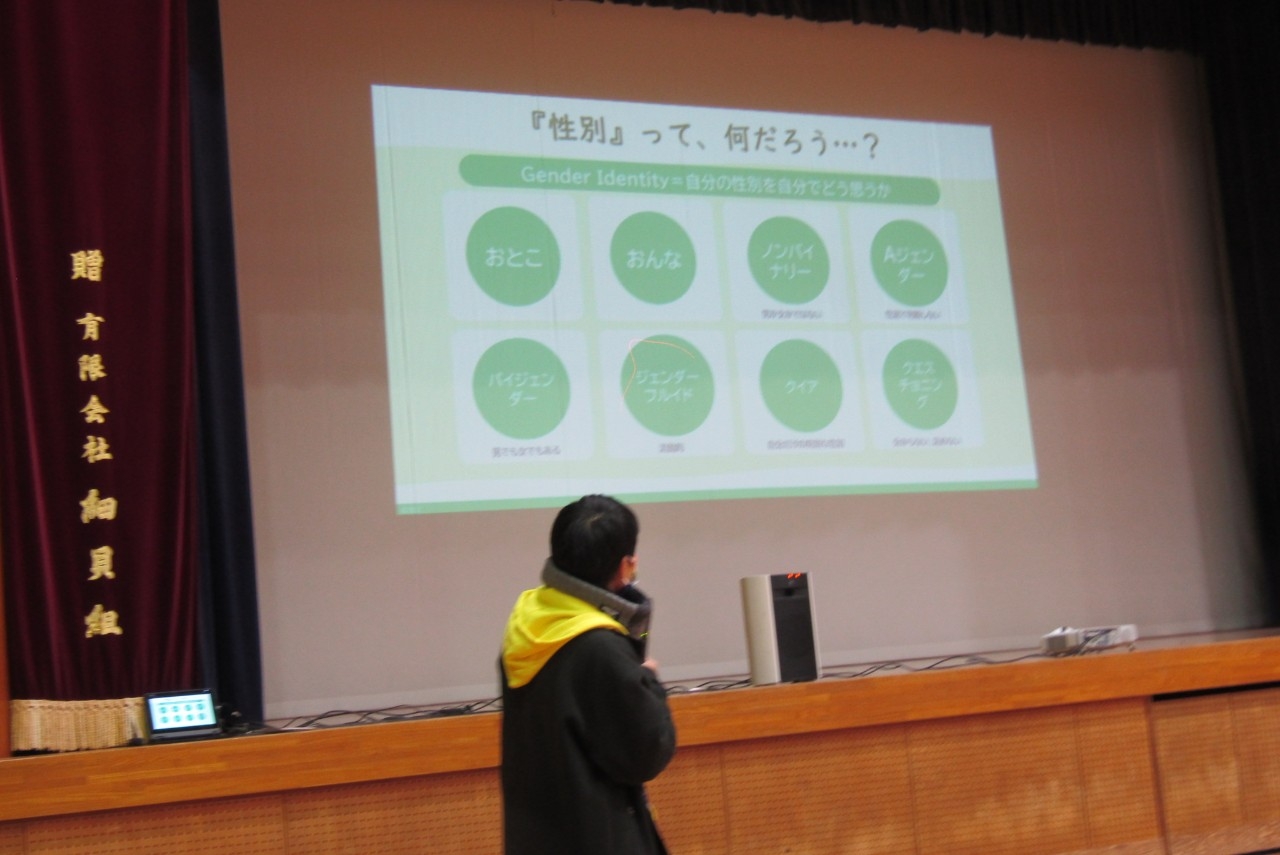

その後、多賀法華さんと結輝さんのご講演をいただきました。「誰もが自分らしく生きられる社会にするために」という演題で、ご自分たちのご経験を中心にお話しいただきました。地域の方にも参加いただき、「自分事」としてとらえていくきっかけをいただきました。「あぁ、子どもたちにも聞かせてやりたいなぁ。」と思いました。

午後からは、「性の多様性」についての授業公開をしました。2年生(写真2枚目)は、自分らしさについて見つめ、その後クラスで発表会をしました。こういう機会がないと、自分の「好きなもの」について考えませんし、ましてやほかの人の「好きなもの」なんて気にしないでしょう。そうした活動を通して、「自分らしさ」を見つめなおしていくことにつながっていったと思います。4年生(写真3枚目)は、どうして本当の自分と学校での自分は違うのかを考えていました。「やっぱり恥ずかしい。「嫌われるんじゃないのか。」と100%のうちの数%しか本当の自分を出していない「自分」に気づいていきました。「性」という視点で、自分らしさをどのように表現していくのか、選択していくのかも、「自分」を出していく中で大切にしていくことであることに気づいていったのではないかと思います。5年生(写真4枚目)は、「誰にでも優しいトイレ」について考えていく活動を行いました。今までの学習や経験を生かして、誰もが幸せに生活できるために「自分」ができることを考え始める、よいきっかけとなったと思います。6年生(写真5枚目)は、心と体の生が違う子が幸せに生活できるためにはどうすればよいのかを考えていました。担任の「こうした子が阿用小学校に転入してきたら?」という問いに、「難しいなんてことはないと思います。」という応えが即返ってきました。「難しい。」といって拒絶してしまうのではなく、こうした6年生のような気持ちでいることが大切だと感じました。その後、少しずつ考えを深めていくうちに、難しさも感じてきた6年生の「真剣さ」も大切にしていきたいです。(1年生は、紙面の都合上割愛します。自分も友だちも「好きなこと」を大切にしたいということを考えていきました。)

その後、多賀法華さんと結輝さんのご講演をいただきました。「誰もが自分らしく生きられる社会にするために」という演題で、ご自分たちのご経験を中心にお話しいただきました。地域の方にも参加いただき、「自分事」としてとらえていくきっかけをいただきました。「あぁ、子どもたちにも聞かせてやりたいなぁ。」と思いました。