学んだことを知らせたい力

2023-11-08 16:33:51

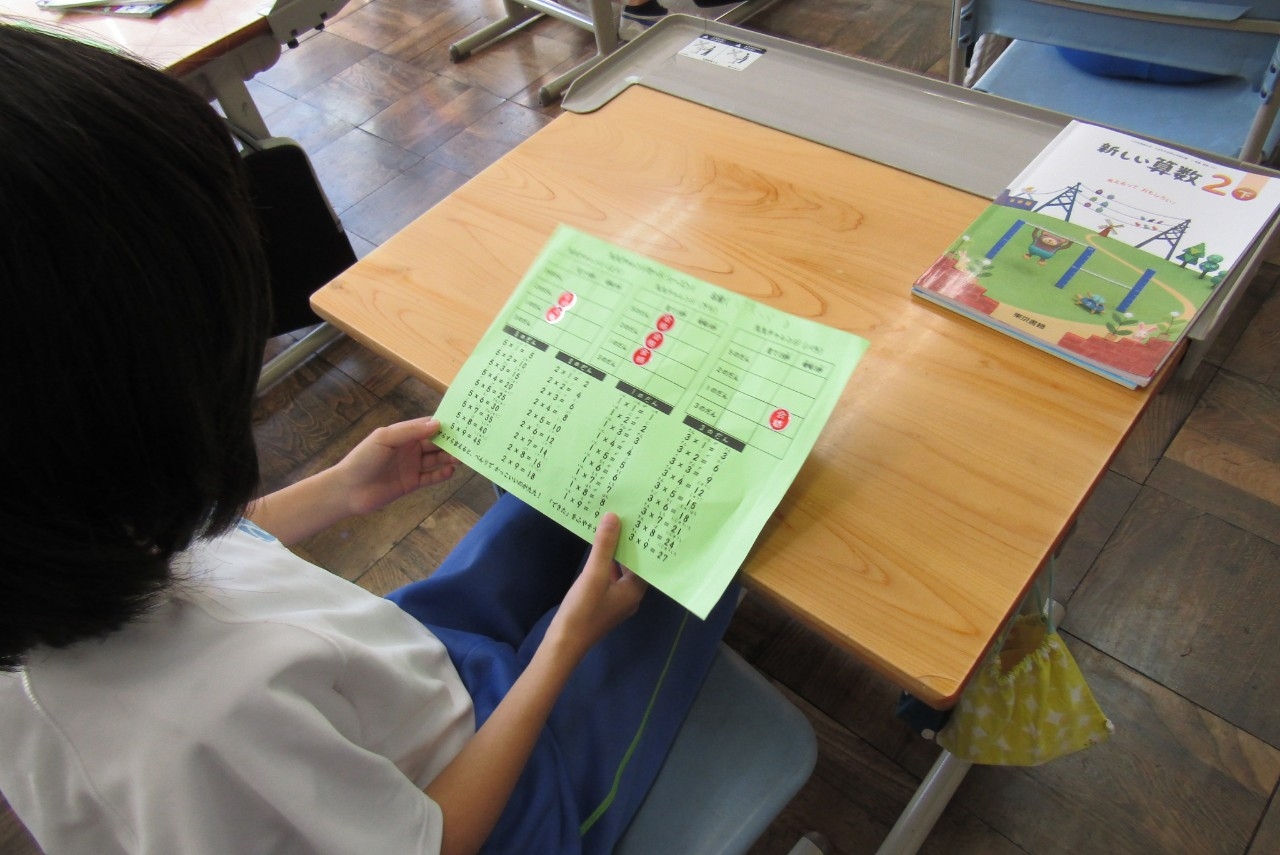

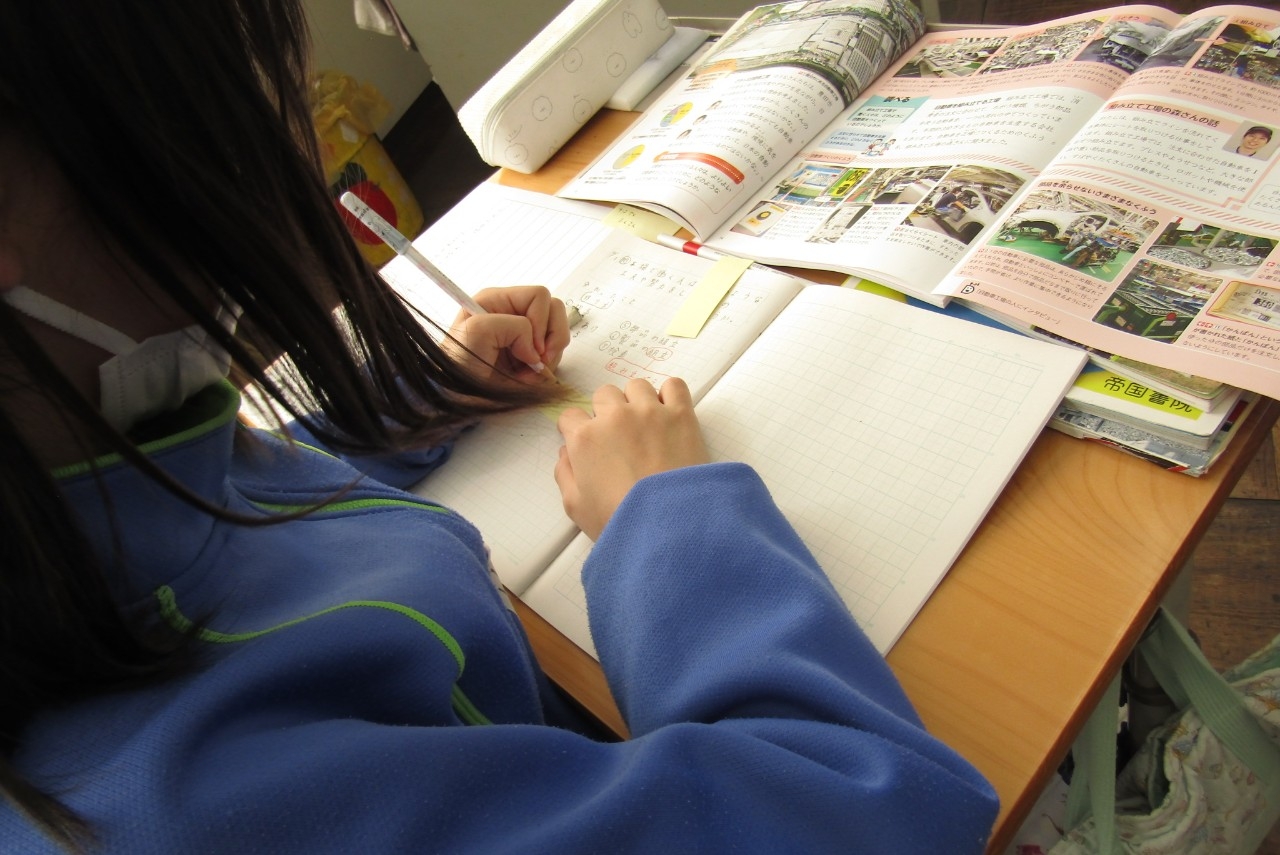

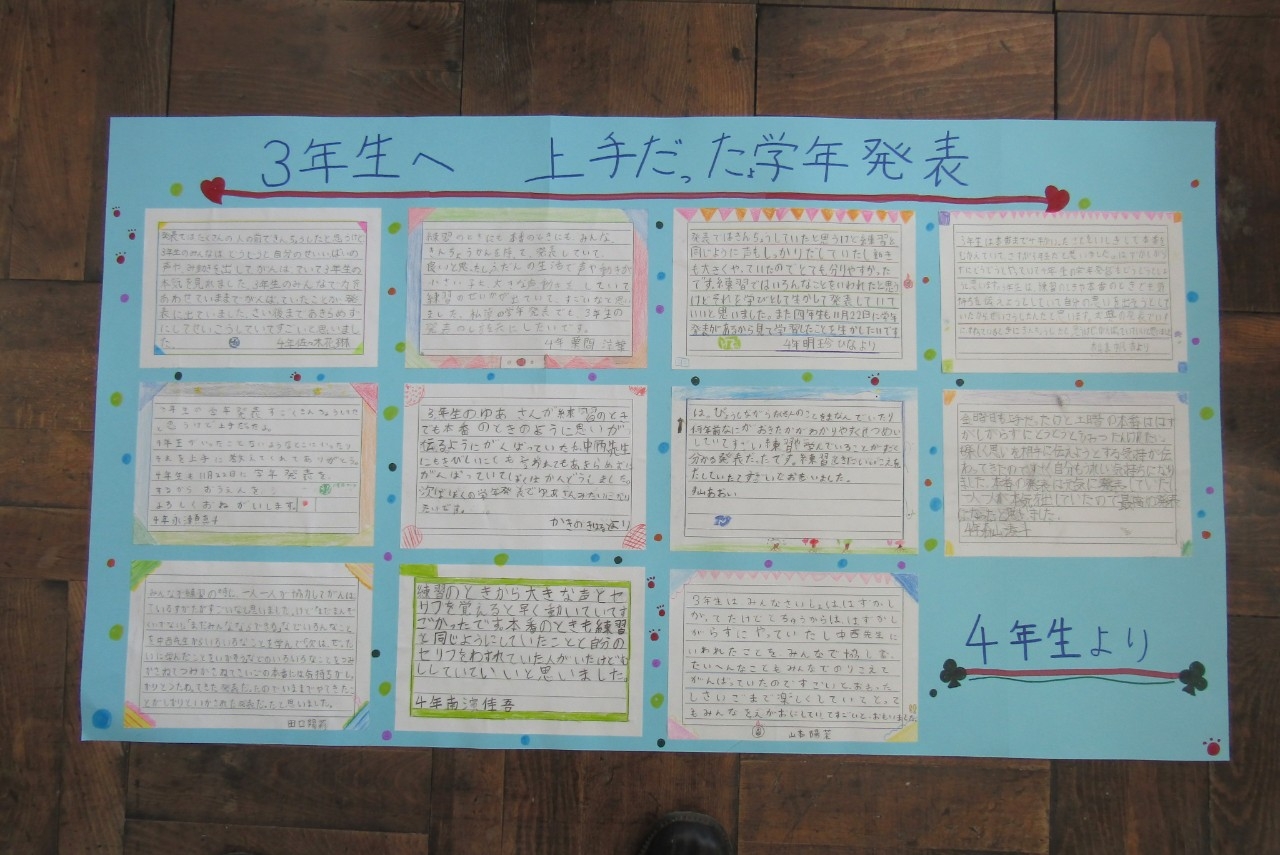

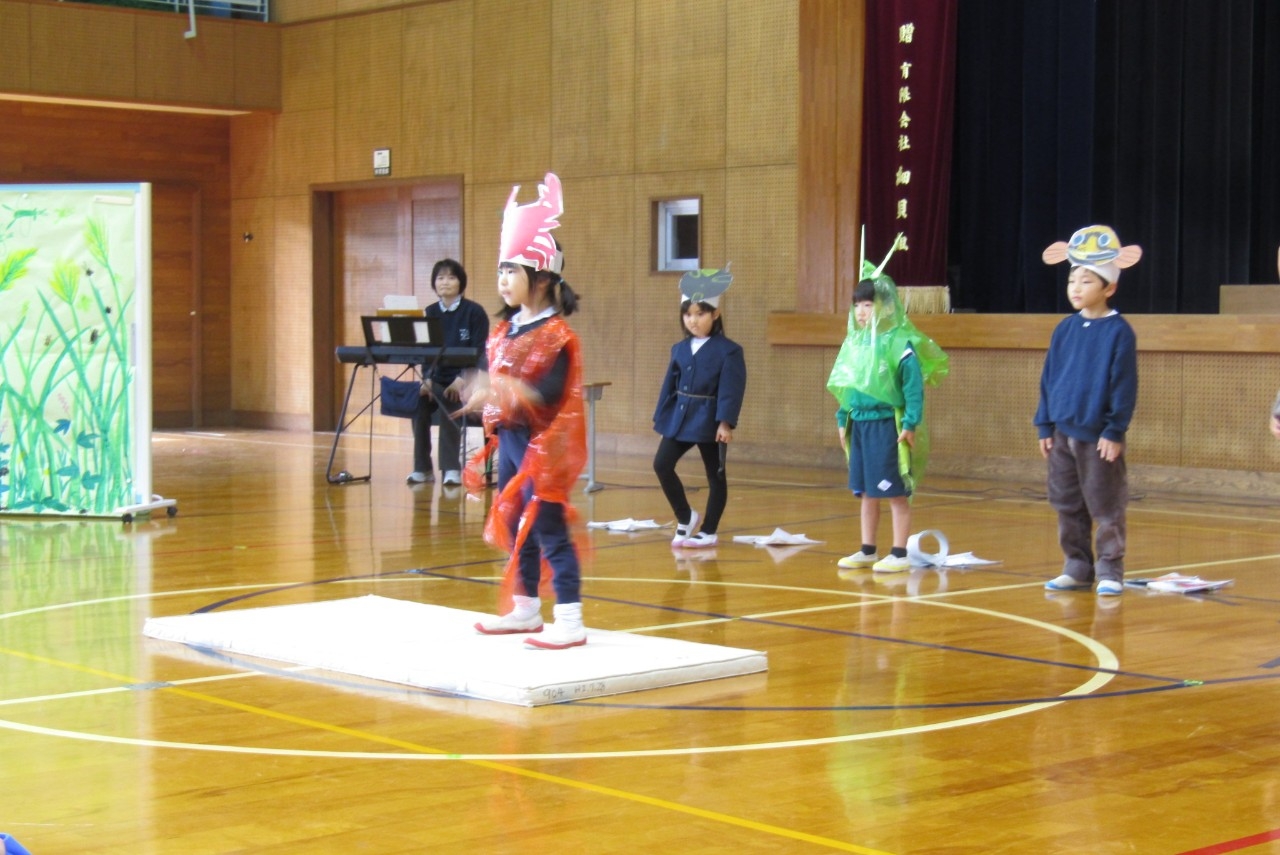

今日の昼休みに1年生が学年発表をしました。「9月にね。生き物を飼いました。ところがね、驚きの事件がありました。」から始まる劇を中心とした発表でした。1年生がこだわりを持って育てた昆虫などを主人公にして、それぞれの虫たちの食べ物や動き、鳴き声などを説明していきました。その後、1年生自身ができることになったことも紹介しました。ある子は、3つの役をするために4回の「お色直し」をやってのけました。衝立の奥に入るタイミングを自分で考えて、何度も何度も調整したのでしょう。ぴったりのタイミングで着替えを済ませて出ることができました。また、かなりのセリフがあったにもかかわらず、堂々とセリフを言うことができました。音読も声をそろえてできたり、学習用タブレットで字を書いたりするといったことも、どの子も「当たり前」のようにしてやっていきました。ここまでになるのに、ただただ練習してきたわけではないことが、2年生以上の子どもたちにも伝わったようです。5枚目の写真は、本校恒例の「振り返りの感想」の様子です。上学年が「学んだことを生かした発表だった。」「みんなに聞こえるように大きな声を出していた。」「今日の発表は練習したからだと思う。」などといってくれるから、うれしくてたまらなくなったようです。背中しか見せられませんが、伝わってきませんか。

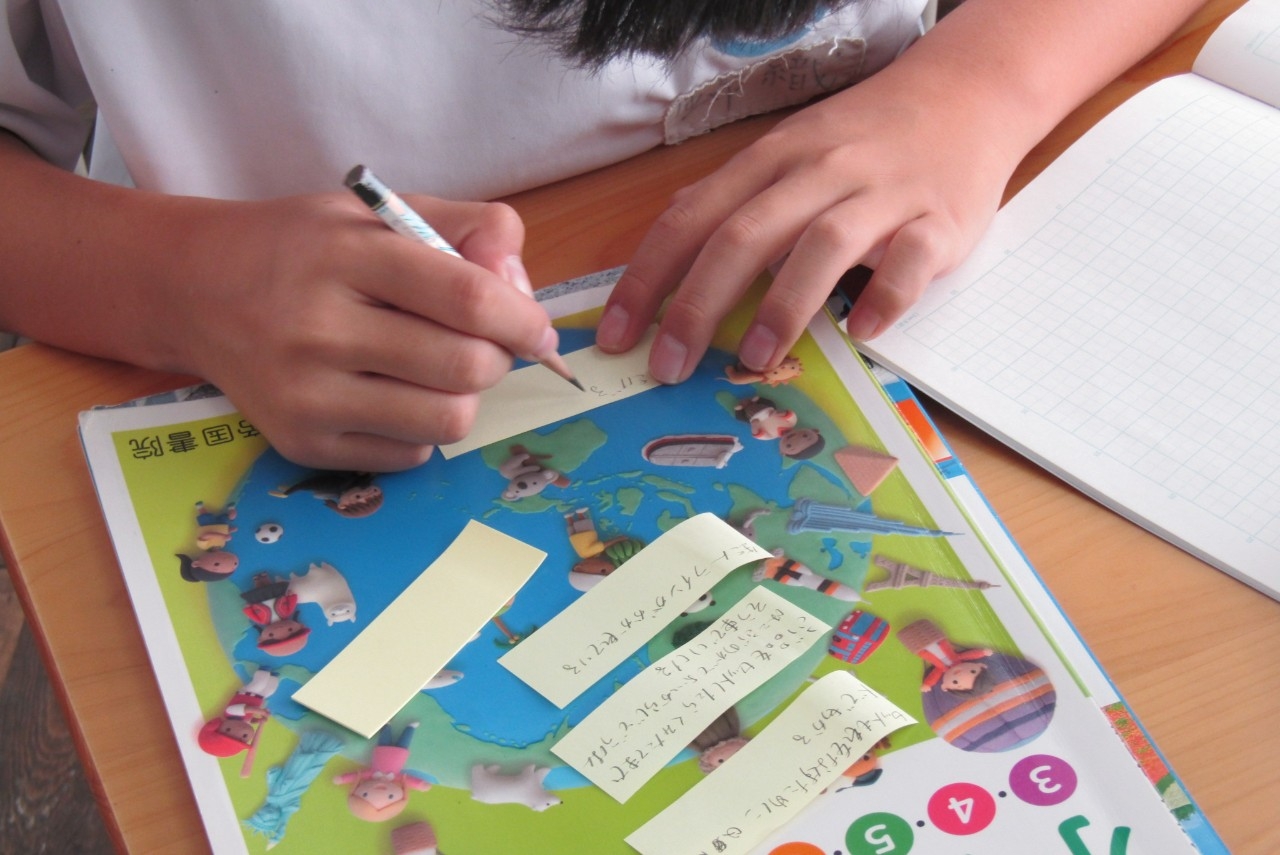

6枚目の写真は、4時間目の1年生の様子です。自分たちで保護者の方に座っていただく椅子を用意していました。今回の発表は、自分たちの学んだことを知ってもらう、伝える力をつける、チームワークをつけるの3つの目標を学級でたてていました。そうした目標のもと、学級が一つになろうとした瞬間だと思って撮った写真です。

6枚目の写真は、4時間目の1年生の様子です。自分たちで保護者の方に座っていただく椅子を用意していました。今回の発表は、自分たちの学んだことを知ってもらう、伝える力をつける、チームワークをつけるの3つの目標を学級でたてていました。そうした目標のもと、学級が一つになろうとした瞬間だと思って撮った写真です。