さぁ 準備は整った

2023-10-19 06:59:15

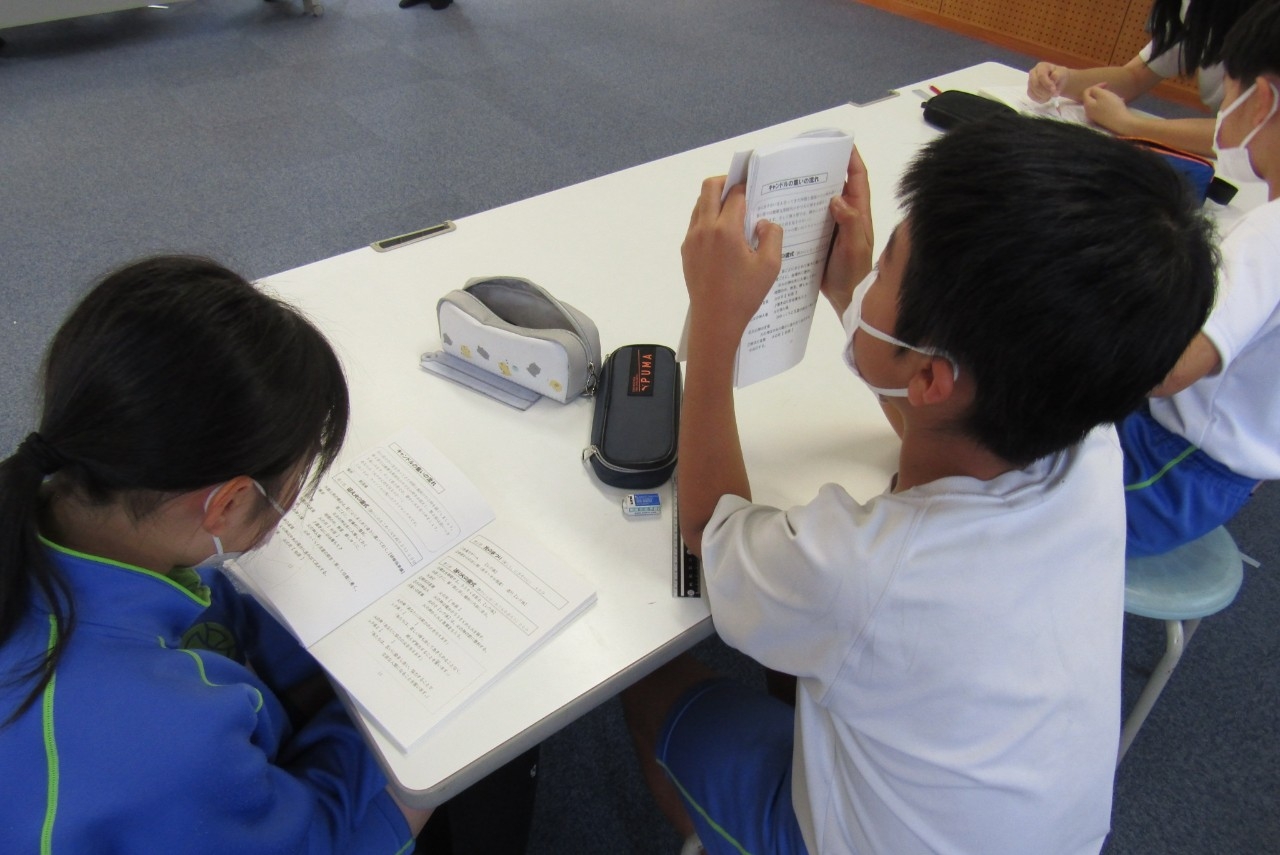

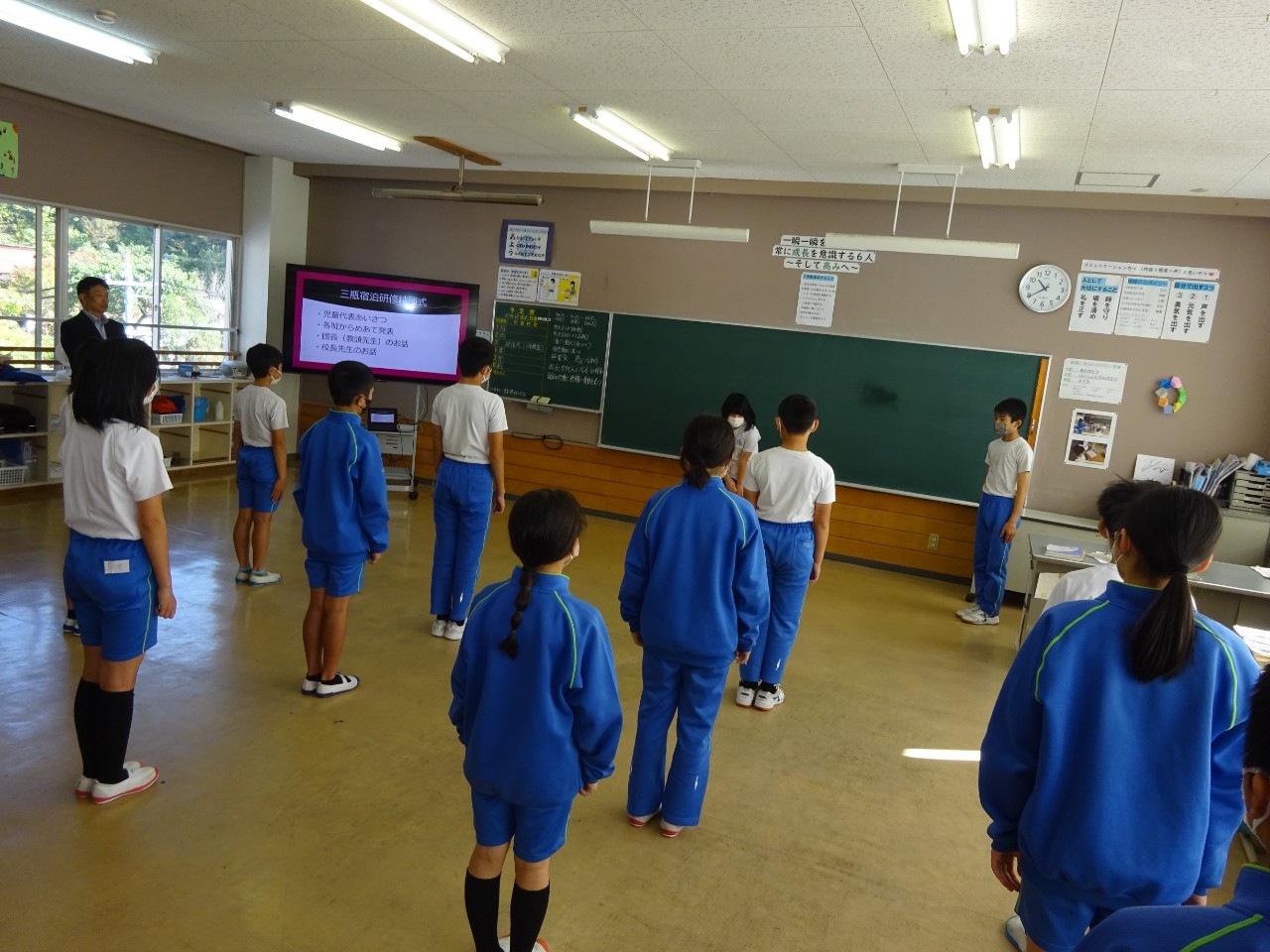

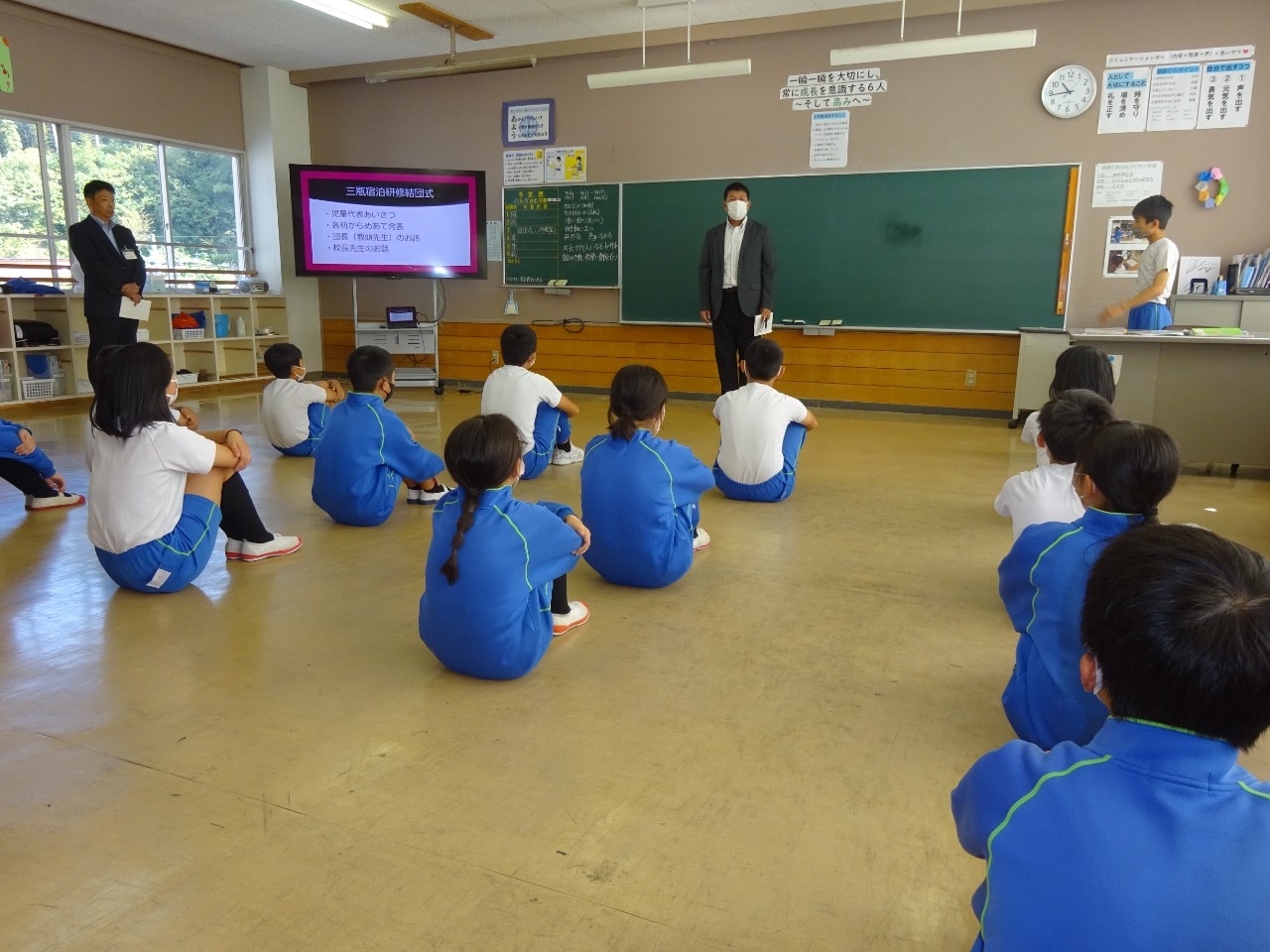

今日から5、6年生は宿泊研修です。昨日は結団式を行いました。結団式の会場に入ると、ピリッとした雰囲気がありました。2枚目の写真にあるように、各班のめあてを発表しました。キーワードとしては、メリハリ、マナー、先を見通す、協力という言葉がありました。今まで、学校行事や学級で大切にしたことをより一層意識して2日間を過ごす意気込みを感じました。団長の教頭から「公の場にふさわしい行動、態度を大切にすること」を中心に話がありました。今まで以上に子どもたちの表情は凛としたものになりました。

この数週間、いつ、どんなことを、どのように過ごしていくのかを担当の説明をもとに想像していきました。準備、練習したとおりになることばかりではないので、自分で考えたり友達と相談しあったりして臨機応変に行動できるだけの準備ができたと思います。

4、5枚目の写真は、3年生以上の集団下校の様子です。登校班長から4年生に「登校の旗の手渡しの儀」がありました。ある子は、いつも気を付けていることを丁寧に4年生に語り掛けていました。その後、4年生担任から、「いつも班長がやっているようにはできません。そんなものです。毎日、5・6年生は『安全に安心して登校できるように』とか『この子に聞いてもらうにはどういえばよいのかな』などと考えていることをこの2日間で気づきましょう。」といった熱いメッセージがありました。これには、5・6年生も、3・4年生もぐっと来たようです。

さぁ、準備は整いました。精一杯、自分たちでよりよい宿泊研修の学びをつくっていってください。

6枚目の写真は、昨日の昼休みの全校集会の様子です。1年生の子が、初めて賞状をもらった様子です。上学年の姿を見ながら、練習したことを思い出してやっていました。6年生が後ろで見守る姿もほっこりします。

この数週間、いつ、どんなことを、どのように過ごしていくのかを担当の説明をもとに想像していきました。準備、練習したとおりになることばかりではないので、自分で考えたり友達と相談しあったりして臨機応変に行動できるだけの準備ができたと思います。

4、5枚目の写真は、3年生以上の集団下校の様子です。登校班長から4年生に「登校の旗の手渡しの儀」がありました。ある子は、いつも気を付けていることを丁寧に4年生に語り掛けていました。その後、4年生担任から、「いつも班長がやっているようにはできません。そんなものです。毎日、5・6年生は『安全に安心して登校できるように』とか『この子に聞いてもらうにはどういえばよいのかな』などと考えていることをこの2日間で気づきましょう。」といった熱いメッセージがありました。これには、5・6年生も、3・4年生もぐっと来たようです。

さぁ、準備は整いました。精一杯、自分たちでよりよい宿泊研修の学びをつくっていってください。

6枚目の写真は、昨日の昼休みの全校集会の様子です。1年生の子が、初めて賞状をもらった様子です。上学年の姿を見ながら、練習したことを思い出してやっていました。6年生が後ろで見守る姿もほっこりします。