前期最後の児童総会 よりよい学校にしていくために

2022-09-21 15:59:57

今日フレンド集会の際に、前期最後の児童総会を行いました。3つの委員会が、本期の委員会の目標、取組状況、来期に望むことについて発表しました。全校の子どもたちは、その発表を聞いて、委員会の取組についての感想(感謝)や要望を言います。「全校が〇〇になるように~を取り組もうと考えました。具体的には、・・・」と昨日行った委員会でのふり返りをもとに原稿を作って委員長たちが発表します。それに対し、子どもたちは要望を言うわけですが、ここでどのように応えるのかが児童総会で高学年が「威厳」を見せる醍醐味となります。できもしないことを「はい、要望通りにします。」と言ったり、なんでも「今後検討します。」と言ったりすると、全校の子どもたちは「あれ?」と首をかしげます。今回は、そういったことがなく、適切な対応を委員長たちはしました。1年生の子が、2回感想や要望を発表しました。それぞれの委員会の活動を理解し、学校のために委員会が活動していることを自分のこととして考えている証拠です。

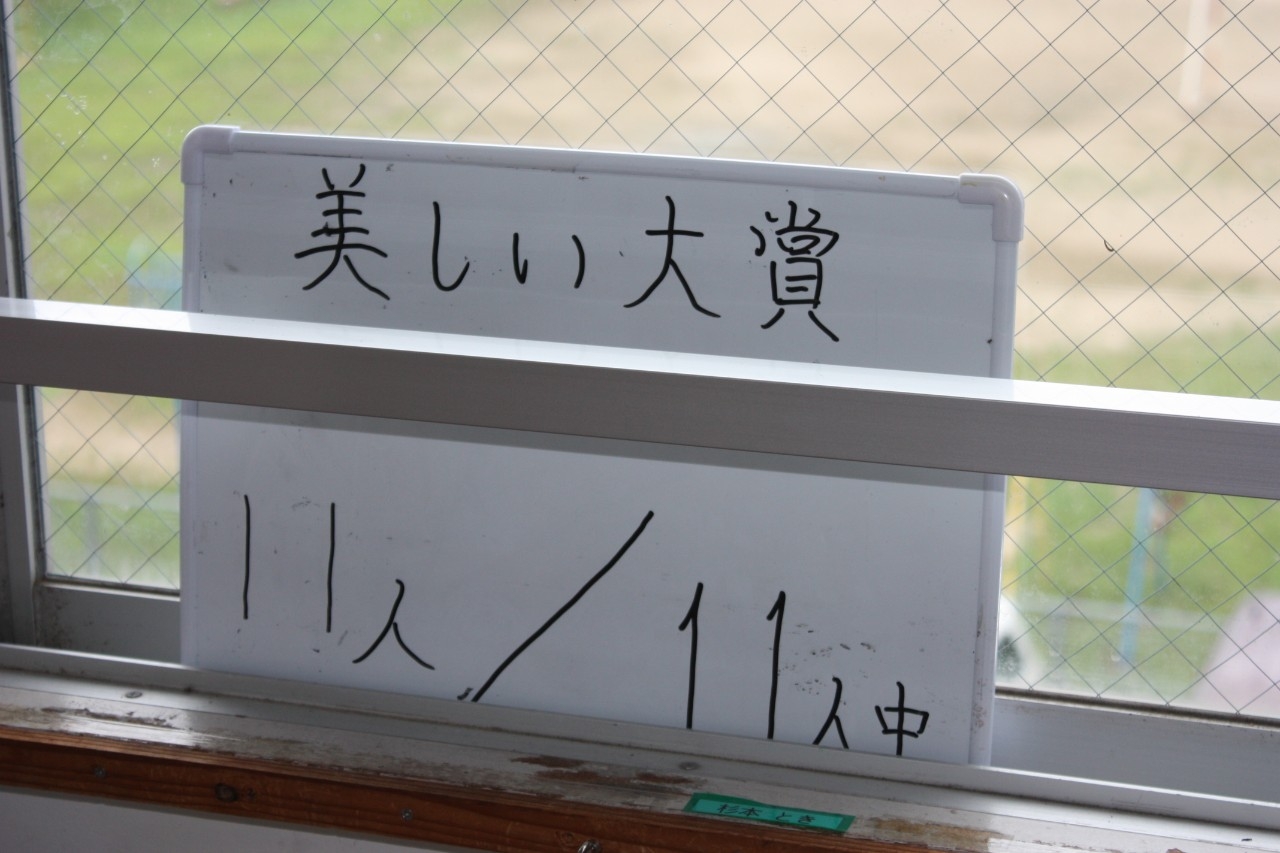

4枚目の写真は、その児童総会でも紹介された、運営委員会が作成した「ビッグスマイル」です。51名の子どもたち、一人ひとりの「ビッグスマイル」の表情の写真が貼ってあります。一人ひとりの表情がとても和やかで、個性がにじみ出ていて、見ているだけで心が温かくなります。運営委員会は、職員室前の掲示板に貼らせてほしいと校長室に来ました。子ども一人ひとりに毎朝見てほしいので児童玄関に貼った方がよいのではと伝えると、うれしそうに児童玄関に貼ることとしたようです。本校のシンボルとなりそうです。

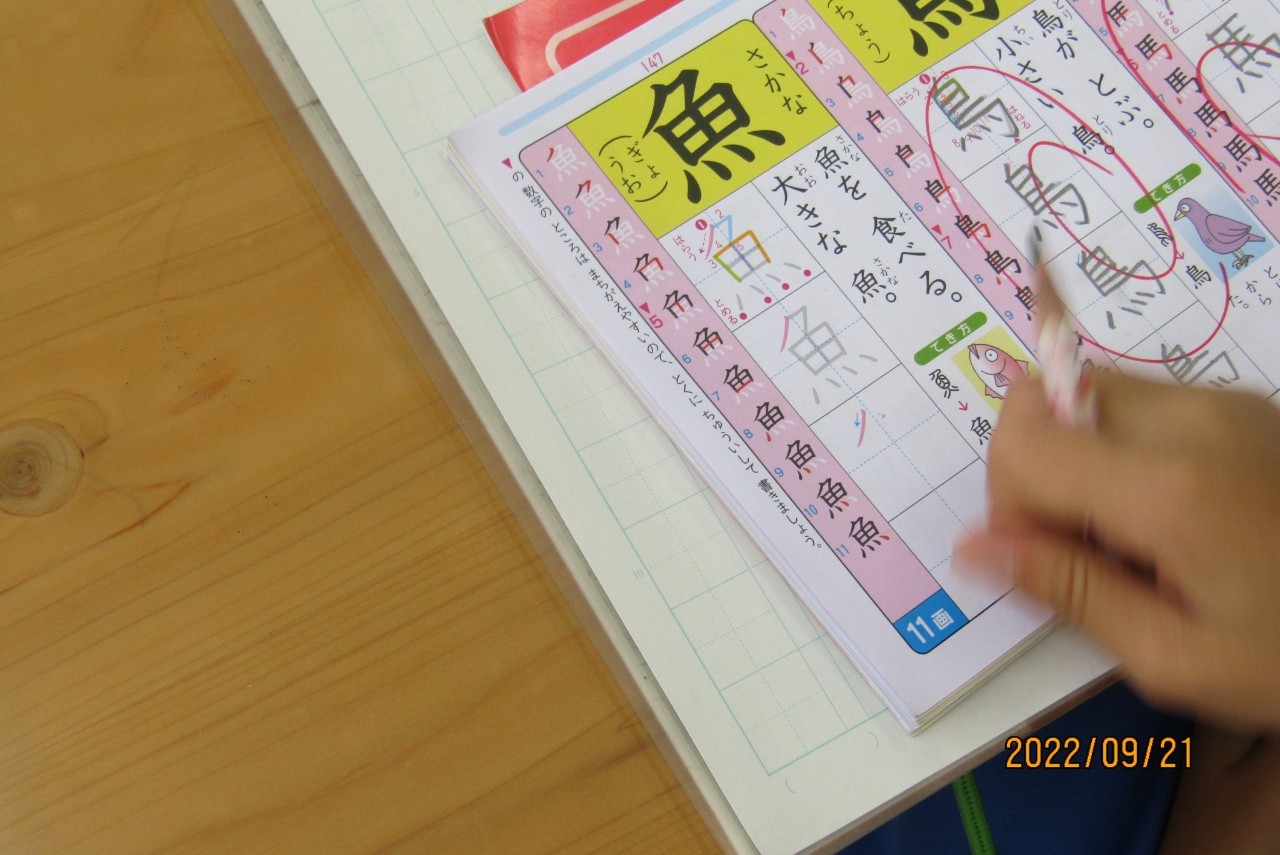

5枚目の写真は、2年生の漢字ドリルです。先日「顔って漢字、難しいなぁ。何だかごちゃごちゃしているなぁ」と口々に言っていた2年生ですが、今日の漢字「魚」では、似ている部分探しを通して文字を分析していました。「田」、「色」の「上の部分」、「鳥」の「4つの点」からできているというようにして、分解をして「難しい」と思わないようにしていました。今までの学習をしっかり生かし、つなげていこうとする、よい「学び」を行っていました。

6枚目の写真は、1年生の図工です。先週から取り組んでいた「風を使ったおもちゃ」の最終の様子です。一人ひとりが工夫して作成したことを実物を動かせながら紹介していました。自分なりに試行錯誤を繰り返して作成したものですので、わかりやすく紹介しますし、聞く方も真剣な表情でした。

4枚目の写真は、その児童総会でも紹介された、運営委員会が作成した「ビッグスマイル」です。51名の子どもたち、一人ひとりの「ビッグスマイル」の表情の写真が貼ってあります。一人ひとりの表情がとても和やかで、個性がにじみ出ていて、見ているだけで心が温かくなります。運営委員会は、職員室前の掲示板に貼らせてほしいと校長室に来ました。子ども一人ひとりに毎朝見てほしいので児童玄関に貼った方がよいのではと伝えると、うれしそうに児童玄関に貼ることとしたようです。本校のシンボルとなりそうです。

5枚目の写真は、2年生の漢字ドリルです。先日「顔って漢字、難しいなぁ。何だかごちゃごちゃしているなぁ」と口々に言っていた2年生ですが、今日の漢字「魚」では、似ている部分探しを通して文字を分析していました。「田」、「色」の「上の部分」、「鳥」の「4つの点」からできているというようにして、分解をして「難しい」と思わないようにしていました。今までの学習をしっかり生かし、つなげていこうとする、よい「学び」を行っていました。

6枚目の写真は、1年生の図工です。先週から取り組んでいた「風を使ったおもちゃ」の最終の様子です。一人ひとりが工夫して作成したことを実物を動かせながら紹介していました。自分なりに試行錯誤を繰り返して作成したものですので、わかりやすく紹介しますし、聞く方も真剣な表情でした。