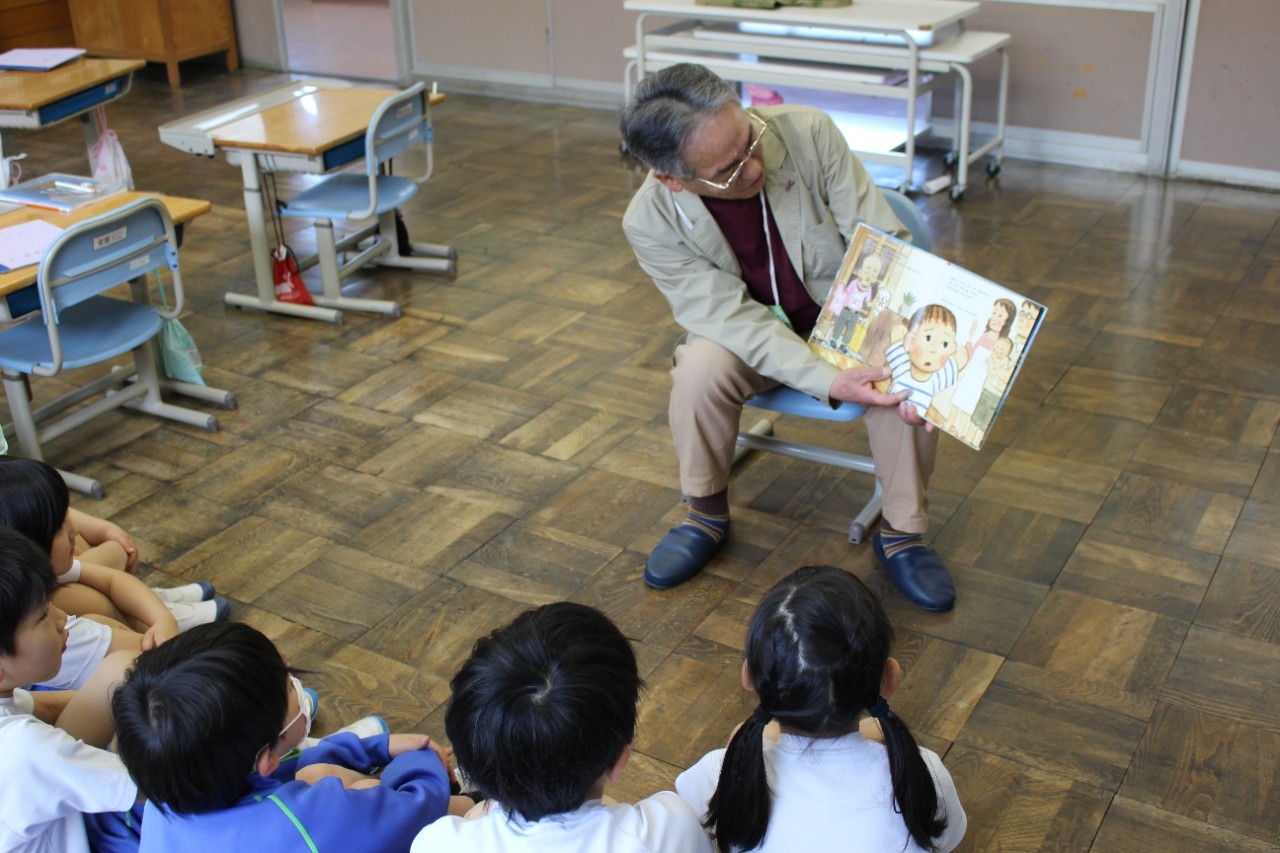

授業公開日

2024-05-02 13:54:26

令和6年度になって初めての授業公開日でしたが、平日のお忙しい中、たくさんの保護者の方においでいただきありがとうございました。

さて、公開授業の方はいかがだったでしょうか。

1年生の保護者の皆様にとっては、一日も早く観たかったお子さんの学校での様子ではなかったかと思います。教室に行ってみると、どの学級でも学校でがんばっている様子を保護者さんに観ていただけて、いつもより張切っている子どもたちの姿が微笑ましかったです。

さて、公開授業の方はいかがだったでしょうか。

1年生の保護者の皆様にとっては、一日も早く観たかったお子さんの学校での様子ではなかったかと思います。教室に行ってみると、どの学級でも学校でがんばっている様子を保護者さんに観ていただけて、いつもより張切っている子どもたちの姿が微笑ましかったです。