算数も 感覚が大事

2024-03-05 16:42:55

今日1年生の教室をのぞくと、三角形を敷き詰めて「大きい三角形」を作っていました。「上で1枚、次は下1枚。」などと言いながら並べていました。4枚で三角形ができると、「ひょっとして、まだ大きな三角ができるんじゃない?」という声が上がってきます。そこで、4枚の三角形を見ながら、一つずつパズルのように敷いてみる子、「『上』の下には『下』じゃないかな。」と法則性を見つけてならべる子の2パターンにわかれました。子どもたちが言う「上」というのは、1つの頂点が「上」の三角形のようです。「下」は、1つの頂点が「下」で2つの頂点が「上」を向いている様子を表しているようです。「あ、これ、積み木でやったことがある。」という声も聞こえてきました。入学前の園で積み木で遊んで身に付けた「形の感覚」をしっかりと活用していました。

2年生教室に入ると神妙な顔をした子が3人いました。立方体の辺の数を数える活動をしていました。3枚目の写真では、どうしても辺が9本です。「あれ?」という子と、「隠れてるんだよ。」という子が話し合っていました。試行錯誤を重ね、4枚目の写真のように「隠された辺」を想像して書き出しました。「そうそう、誰もいない廊下でも、『誰かがいるのではっ』て想像することと一緒。大事だよ。」とすかさず、廊下を走らないことを目標としてがんばっている2年生に激励をする担任。

4年生教室をのぞくと、今まで学習してきた立方体と直方体をつくる活動をしていました。「簡単。」という子と、「難しいぞ。だって線を引いて、切るんだよ。」という子、「あれ、どうすれば立方体になるんだっけ?」という子、様々でした。ある子は、実際の立方体を使って、バナナの皮をむくようなしぐさをして、「この面をはぐ、次の面をはぐ。」と言いながら、展開図を作っていました。「できた。」と嬉しそうに作図した展開図をつなげていくと、「あれ?足りない。」とがっかりする子がいました。また、バナナの皮をむくようなしぐさが始まります。

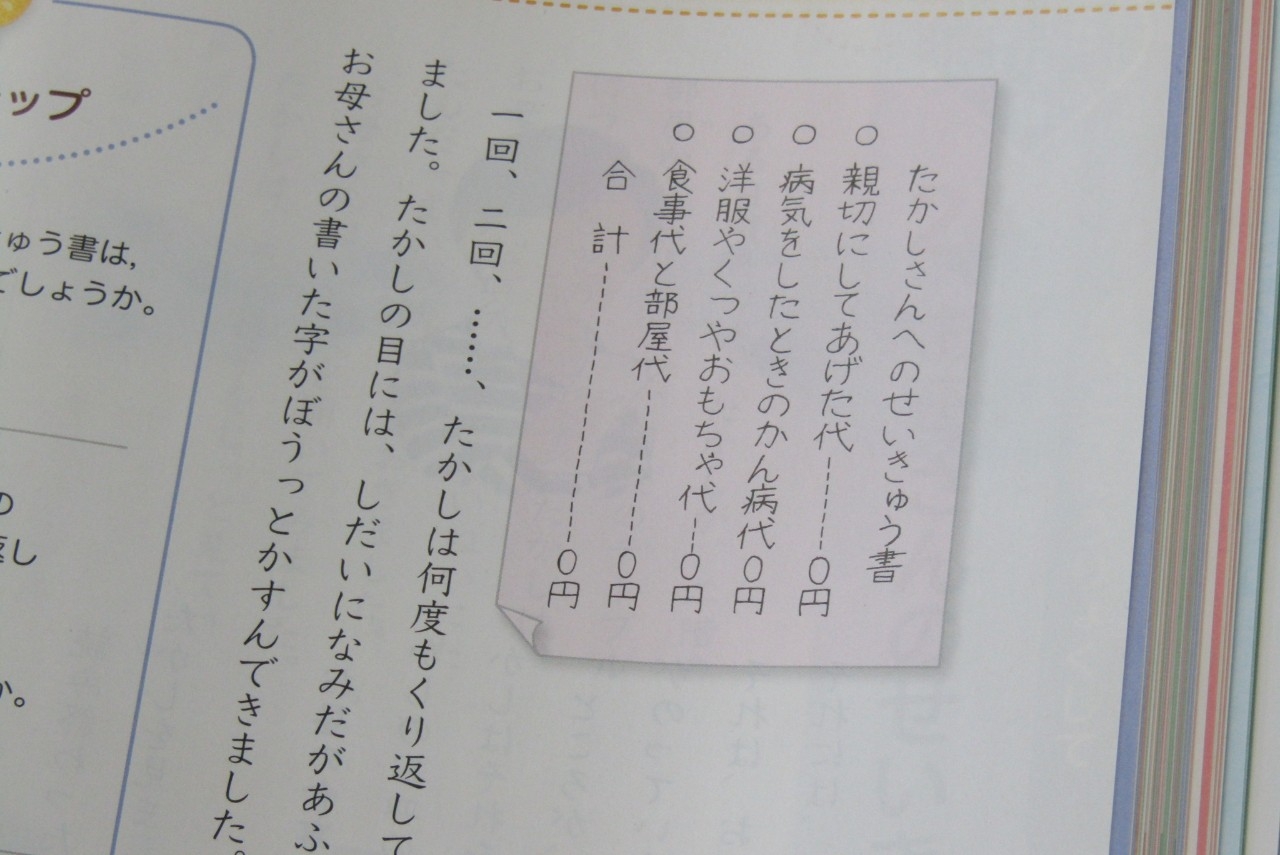

6枚目の写真は、3年生の棒グラフで学校内で起きた怪我の人数を表す活動の教科書の問題です。グラフをつくって終わりではありません。その後、どのように活用するのかを考えます。この問題が重要です。パソコンでグラフは数十秒でできます。グラフがかければよいという算数の時代はとうに終わっている証拠でしょう。

2年生教室に入ると神妙な顔をした子が3人いました。立方体の辺の数を数える活動をしていました。3枚目の写真では、どうしても辺が9本です。「あれ?」という子と、「隠れてるんだよ。」という子が話し合っていました。試行錯誤を重ね、4枚目の写真のように「隠された辺」を想像して書き出しました。「そうそう、誰もいない廊下でも、『誰かがいるのではっ』て想像することと一緒。大事だよ。」とすかさず、廊下を走らないことを目標としてがんばっている2年生に激励をする担任。

4年生教室をのぞくと、今まで学習してきた立方体と直方体をつくる活動をしていました。「簡単。」という子と、「難しいぞ。だって線を引いて、切るんだよ。」という子、「あれ、どうすれば立方体になるんだっけ?」という子、様々でした。ある子は、実際の立方体を使って、バナナの皮をむくようなしぐさをして、「この面をはぐ、次の面をはぐ。」と言いながら、展開図を作っていました。「できた。」と嬉しそうに作図した展開図をつなげていくと、「あれ?足りない。」とがっかりする子がいました。また、バナナの皮をむくようなしぐさが始まります。

6枚目の写真は、3年生の棒グラフで学校内で起きた怪我の人数を表す活動の教科書の問題です。グラフをつくって終わりではありません。その後、どのように活用するのかを考えます。この問題が重要です。パソコンでグラフは数十秒でできます。グラフがかければよいという算数の時代はとうに終わっている証拠でしょう。