卒業式が始まりました

2024-02-14 18:14:11

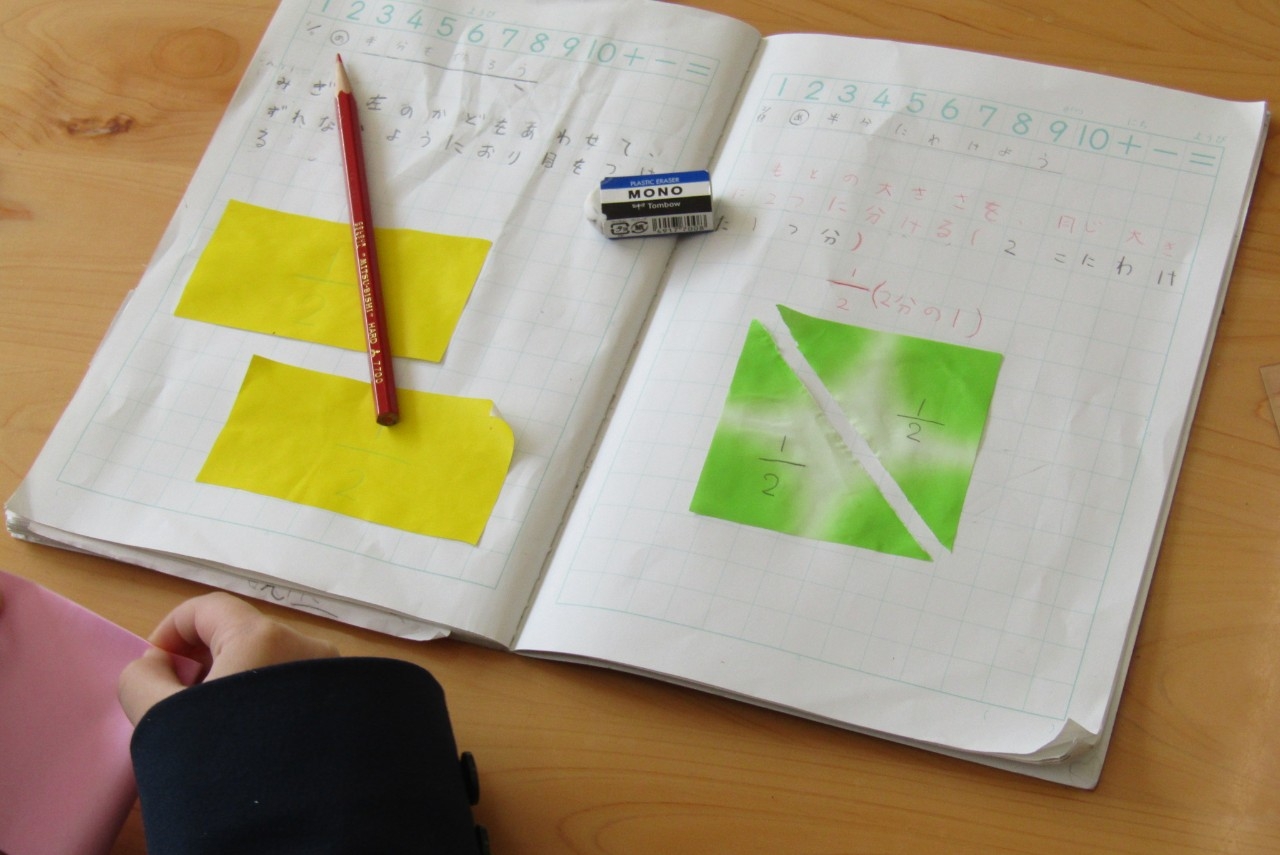

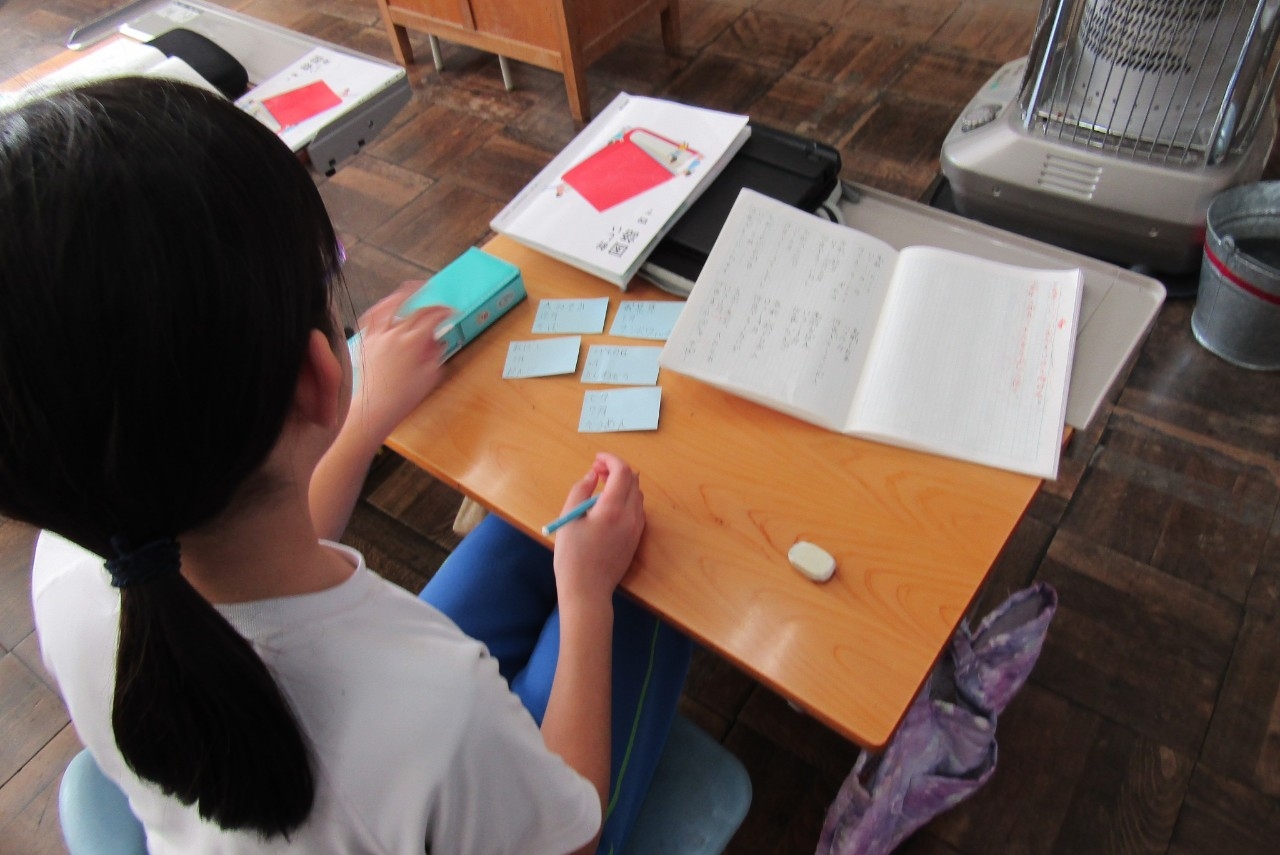

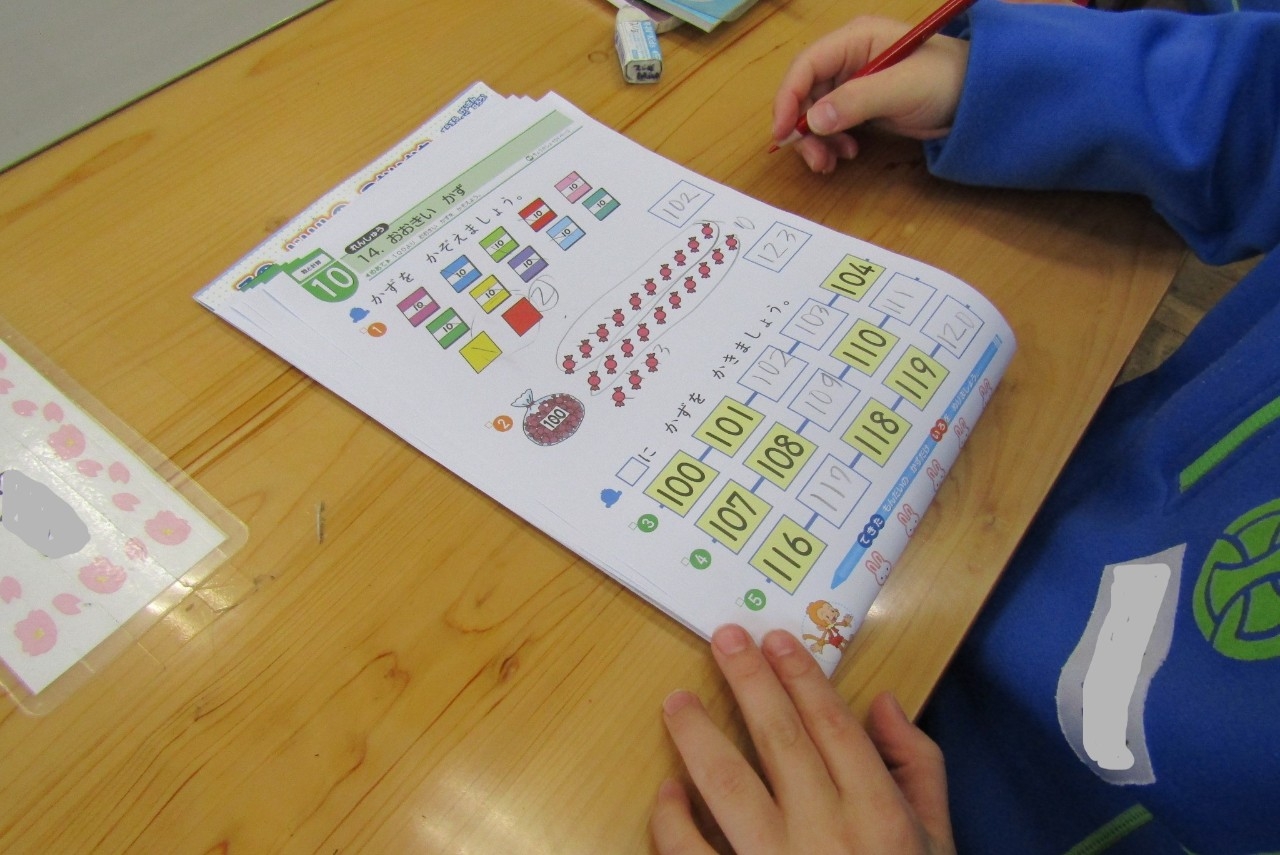

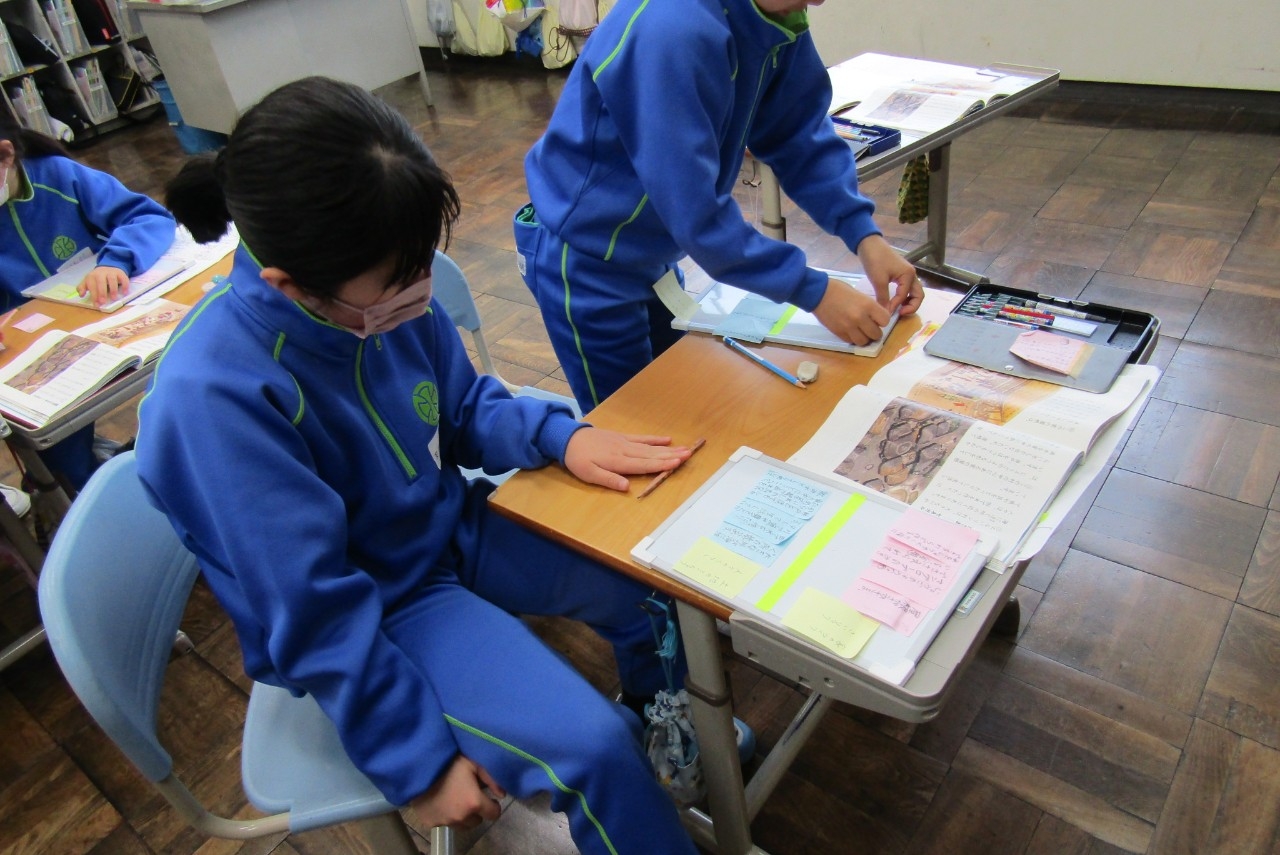

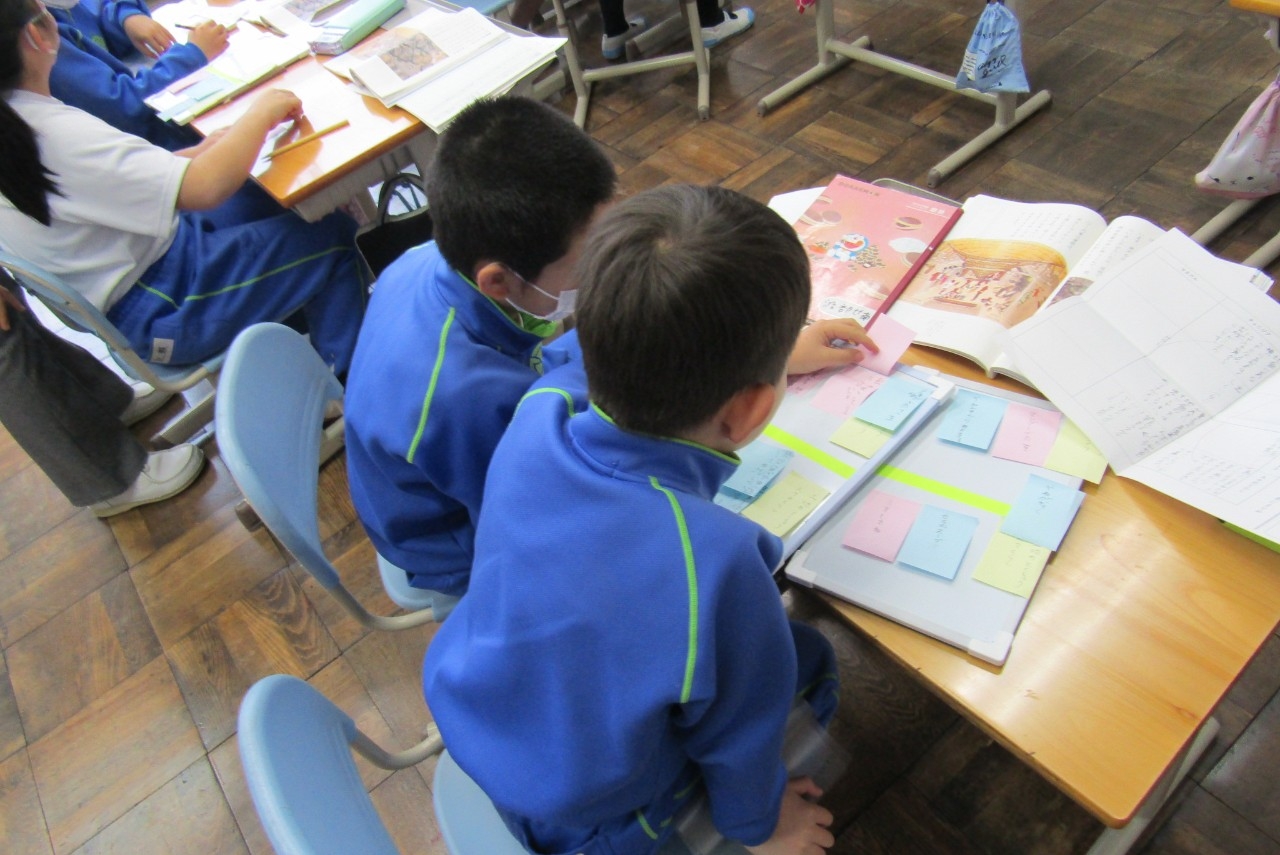

今日の昼休みにフレンド集会として、1~5年生は6年生を送る会で6年生に送るプレゼントづくりをしました。当然、5年生がリーダーとなって行います。始まる前は、教室に集まった下級生が遊んでいる姿を見ておどおどする5年生の姿もありましたが、「これから始めるよ。」と凛とした声で言うと、1~4年生はさっと取り掛かりはじめ、安心した表情となりました。

時間が限られる中で、心のこもったプレゼントにしなければいけません。5年生ばかりでなく4年生も、「いいね。それ、かわいいね。」「どうした、もしわからないことがあったら教えてね。」などと誰もがやる気になる声がけをしていました。1~3年生も、「6年生の〇〇さんはねぇ。」「あっ、学校を描くと学校のことを思い出してくれるかもしれないよ。」などと、6年生に喜んでもらえるためにどうすればよいのかをしっかり考えて取り組んでいました。

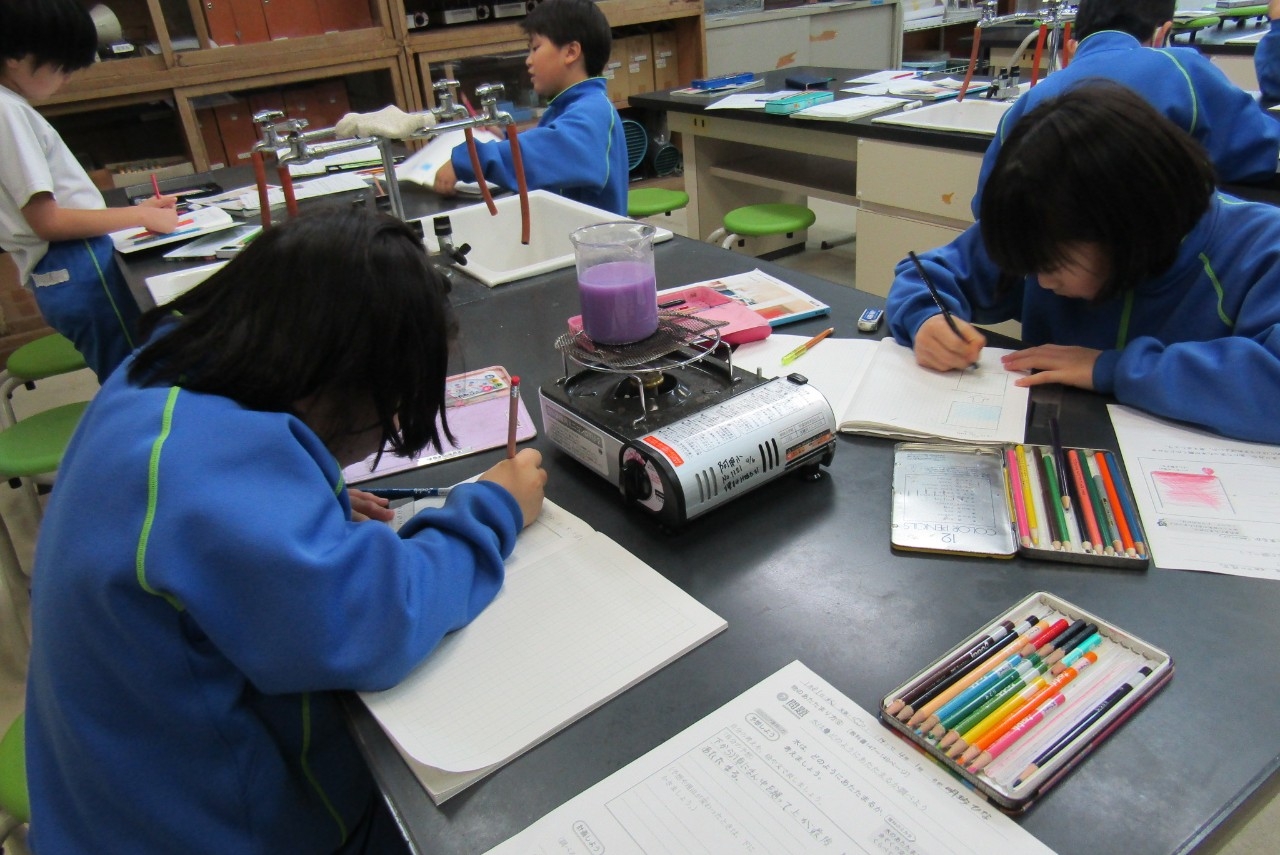

ある担当者は、「本当に今年は、教員がいなくてもやってくれます。」と言っていました。ほとんどの担当教員は、指示を出したり、個別に誰かを支援したりしませんでした。「子ども同士でできる。」と信じて、待つことに徹しました。おそらく「あっ、そこは、それより、、」と思ったり、「早くしないと完成しないんだけど、大丈夫なのかな。」と心配事もあったかもしれませんが、「あよっ子」たちの姿を見守っていました。

昼休みを終えると、5年生の子たちの表情はとても柔らかく、自信に満ちていました。たった数十分でしたが、とても成長したように見えました。

さて、本校はこの活動を含めて、これからの活動を「卒業式」として考えて取り組んでいきます。6年生が「卒業生」と呼ばれる、さみしいですが、感謝や憧れが全校であふれる雰囲気を、「子ども自身」で創りだしていくことを祈っています。

時間が限られる中で、心のこもったプレゼントにしなければいけません。5年生ばかりでなく4年生も、「いいね。それ、かわいいね。」「どうした、もしわからないことがあったら教えてね。」などと誰もがやる気になる声がけをしていました。1~3年生も、「6年生の〇〇さんはねぇ。」「あっ、学校を描くと学校のことを思い出してくれるかもしれないよ。」などと、6年生に喜んでもらえるためにどうすればよいのかをしっかり考えて取り組んでいました。

ある担当者は、「本当に今年は、教員がいなくてもやってくれます。」と言っていました。ほとんどの担当教員は、指示を出したり、個別に誰かを支援したりしませんでした。「子ども同士でできる。」と信じて、待つことに徹しました。おそらく「あっ、そこは、それより、、」と思ったり、「早くしないと完成しないんだけど、大丈夫なのかな。」と心配事もあったかもしれませんが、「あよっ子」たちの姿を見守っていました。

昼休みを終えると、5年生の子たちの表情はとても柔らかく、自信に満ちていました。たった数十分でしたが、とても成長したように見えました。

さて、本校はこの活動を含めて、これからの活動を「卒業式」として考えて取り組んでいきます。6年生が「卒業生」と呼ばれる、さみしいですが、感謝や憧れが全校であふれる雰囲気を、「子ども自身」で創りだしていくことを祈っています。