「どうしたら本好きになるのか」への挑戦

2024-01-19 17:00:00

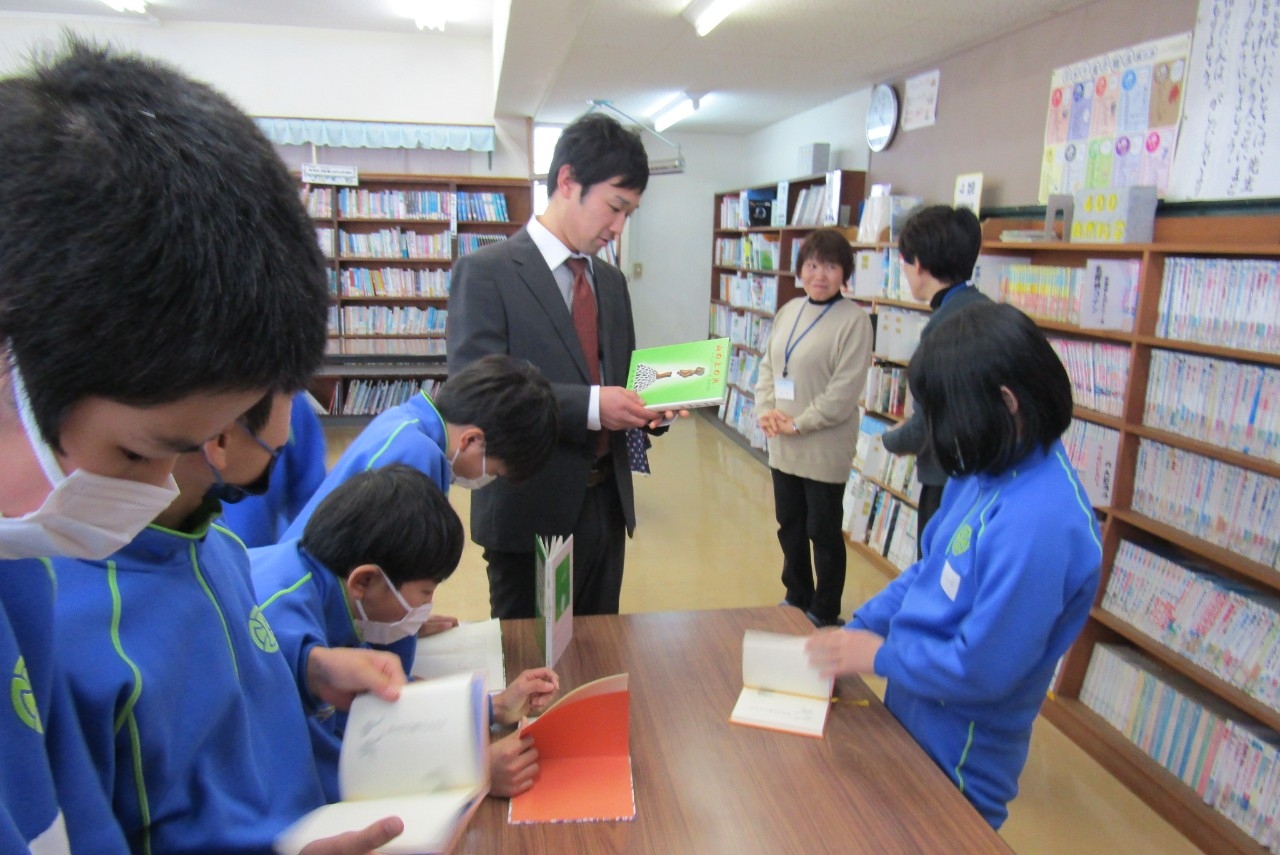

先日の水曜日に、文化委員会が「図書館わくわくタイム」を開催しました。委員会のメンバーが選んだ本を「読み語り」します。1~4枚目の写真を見ていただくとお分かりのように、学年を問わず、食い入るように聴いていました。委員会のメンバーがかなり練習したおかげで、抑揚や間が絶妙の「読み語り」でした。それに応えようと一生懸命聴いている子どもたちも、フォロワーシップを発揮していることが分かります。

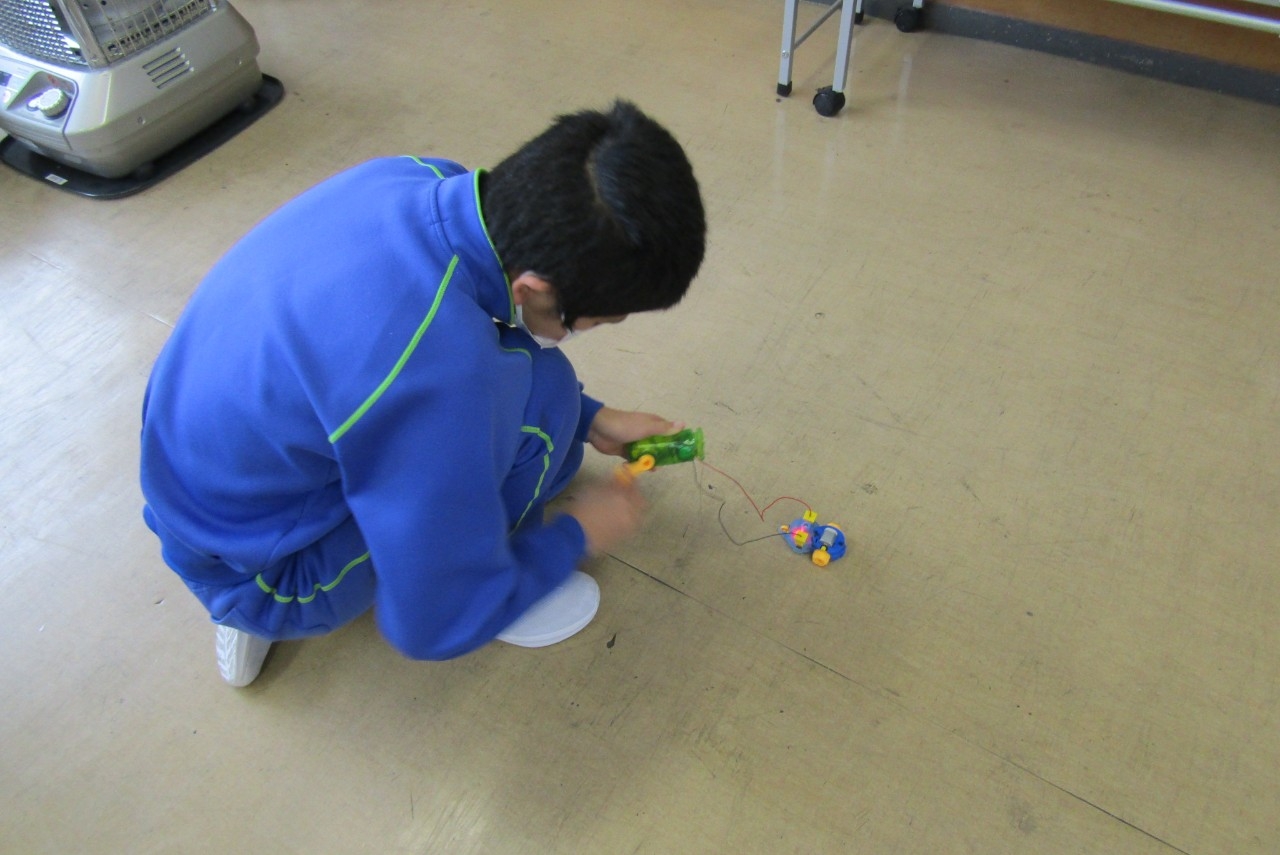

文化委員会は、全校の子どもたちがより本好きになってほしいという願いを持って、給食時の放送で本を紹介するなどの活動を行っています。今回の活動もその一環です。担当から「本校の子どもは、読書が好きな子はしっかり読むけれど、読まない子は本当に読まないという2つに分かれている。今回の活動では、読まない子に『読んでみよっかな。』と思ってもらえるような活動にしてほしい。」という提案があったようです。そこで考え出したのが、5枚目の写真です。「読み語り」の本を宝に見立てた、「宝探しゲーム」です。そこで探した本を「読み語り」するというストーリーです。文化委員会の中では、「それで本好きになるのかな。」という疑問を持つ子もいたようです。しかし、6枚目の写真の、活動の振り返りの際には、「宝探しゲームをしてからの読み語りはよかった。」という感想があり、ほっと一安心だったようです。

さて、家庭に帰って、テレビやゲームに「読書」が勝てるのか、もしくは共存共栄できるのか。せっかくなので、読書に浸る時間を数分でも取ってくれる子が増えることを祈っています。

文化委員会は、全校の子どもたちがより本好きになってほしいという願いを持って、給食時の放送で本を紹介するなどの活動を行っています。今回の活動もその一環です。担当から「本校の子どもは、読書が好きな子はしっかり読むけれど、読まない子は本当に読まないという2つに分かれている。今回の活動では、読まない子に『読んでみよっかな。』と思ってもらえるような活動にしてほしい。」という提案があったようです。そこで考え出したのが、5枚目の写真です。「読み語り」の本を宝に見立てた、「宝探しゲーム」です。そこで探した本を「読み語り」するというストーリーです。文化委員会の中では、「それで本好きになるのかな。」という疑問を持つ子もいたようです。しかし、6枚目の写真の、活動の振り返りの際には、「宝探しゲームをしてからの読み語りはよかった。」という感想があり、ほっと一安心だったようです。

さて、家庭に帰って、テレビやゲームに「読書」が勝てるのか、もしくは共存共栄できるのか。せっかくなので、読書に浸る時間を数分でも取ってくれる子が増えることを祈っています。