自分から進んで

2023-12-25 14:29:45

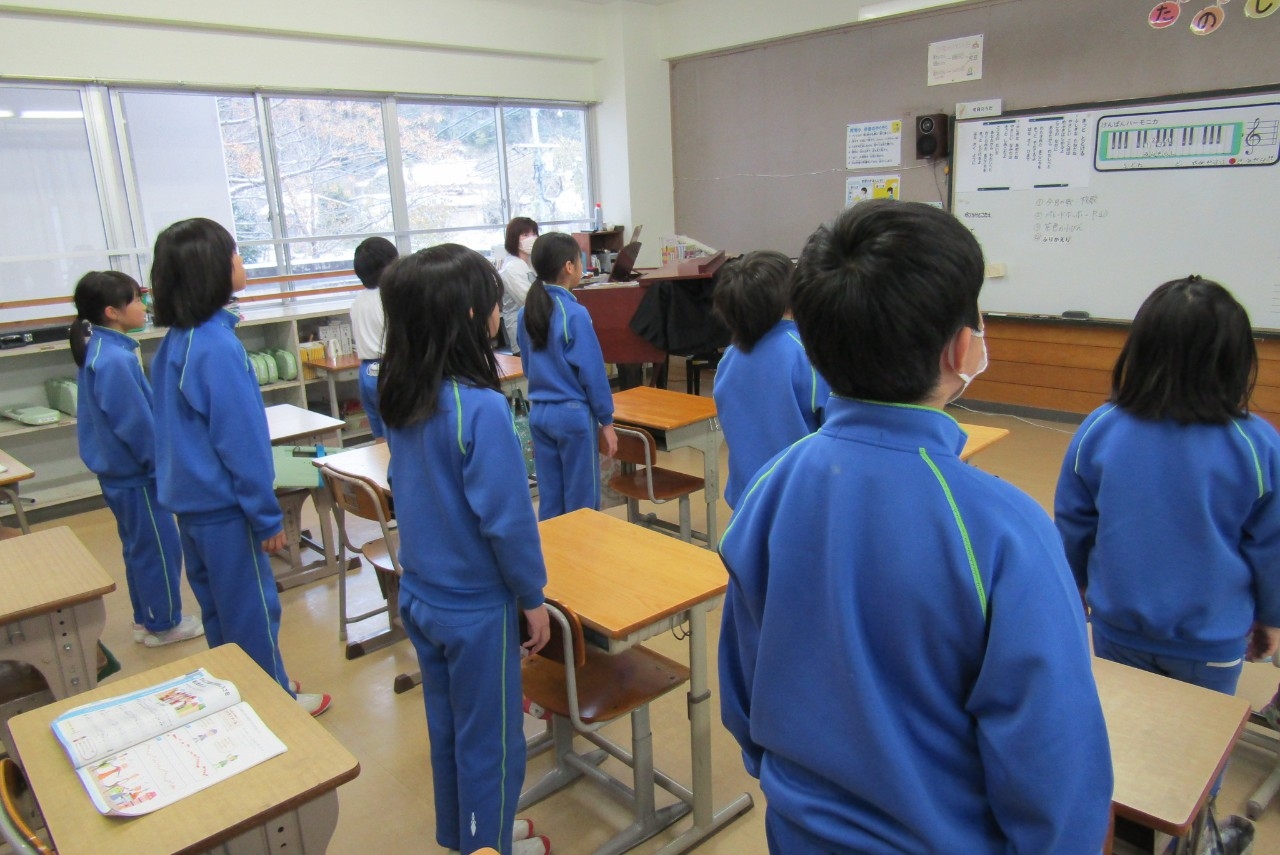

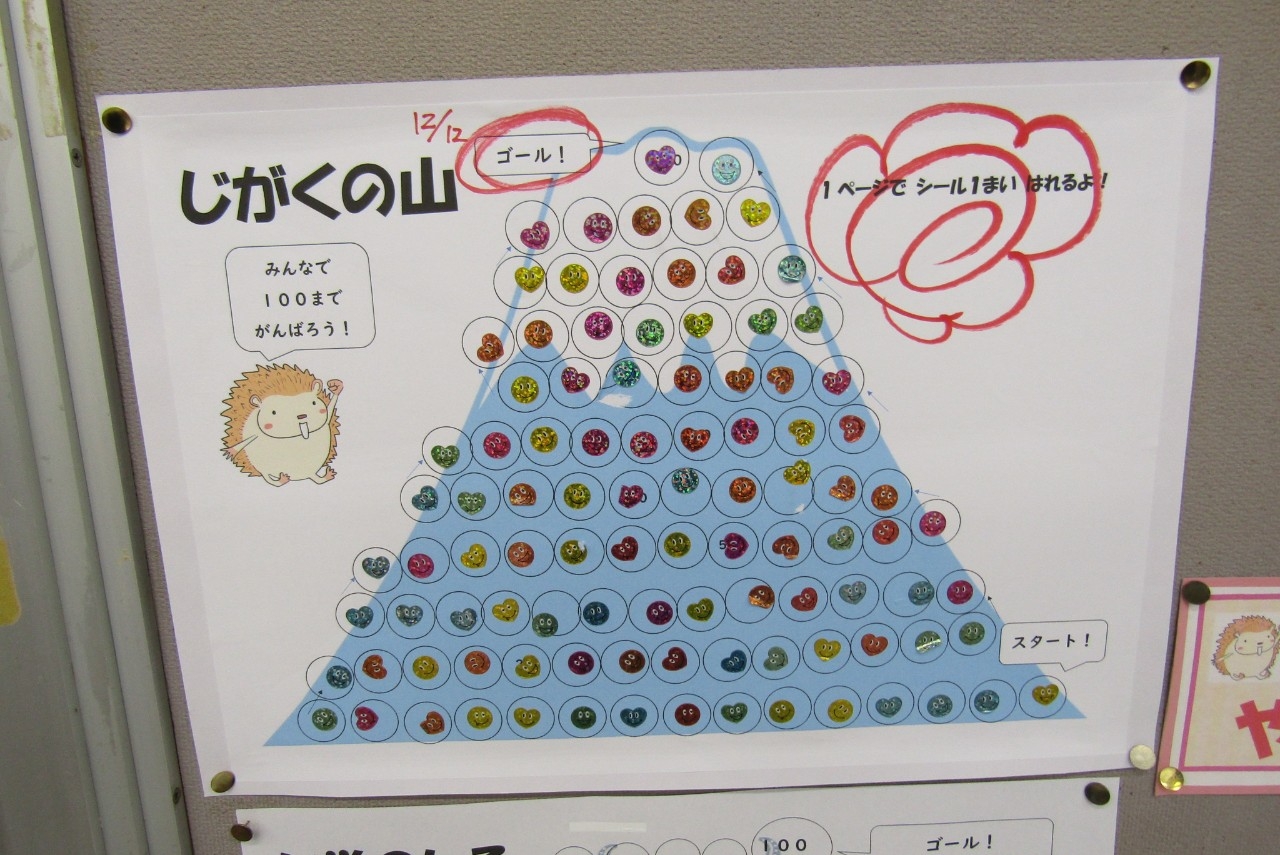

今日は81日間(学級閉鎖の学年は79日間)の2学期最後の日でした。終業式で校長は、本校がめざしている「自分たちで創りあげる学校」の取組について各学級の「良さ」を写真を使ったエピソードで話しました。自分たちの学級がこだわっていたところを紹介してもらって喜ぶ子、他の学級の頑張りを自分のことのように喜ぶ子など様々ですが、「自分たちで創りあげる」ことへの満足感を少しずつ味わえるようになってきました。加えて、校長は「こんなに学校では「自分から進んで」ということができているのに、『宿題や自主学習』『読書』、『ゲームやテレビについてのきまり』については「自分から進んで」ができないのはなぜ?」という問いかけをしました。ある子は「しまった。ばれた。」という顔をしました。そのほか「自分はちゃんとやっているよ。」という表情だったり、「やろうと思っているのに先に言われてしまう。」と困った表情だったりしました。「これだけ学校でできるのは、家庭でダラーッとリラックスするからかもしれないね。」というと、また目を輝かせる子もいました。「でも、もう一つ上のあよっ子になりませんか。家庭でも『自分から進んで』をやってみませんか。」との校長の言葉に対して、あきらめの頷きを含めて全員で取り組むことを誓いました。そのあと2枚目の写真のように、生徒指導主任から「は(早寝早起きをする)、ひ(火遊びをしない)、ふ(不審者に注意する)、へ(勉強をする)、ほ(本気で家の仕事に取り組む)、ほ(本を読む。」を冬休みに守ってほしいと言われると、子どもたちは大きな声で「はい。」と返事して「誓い」ました。

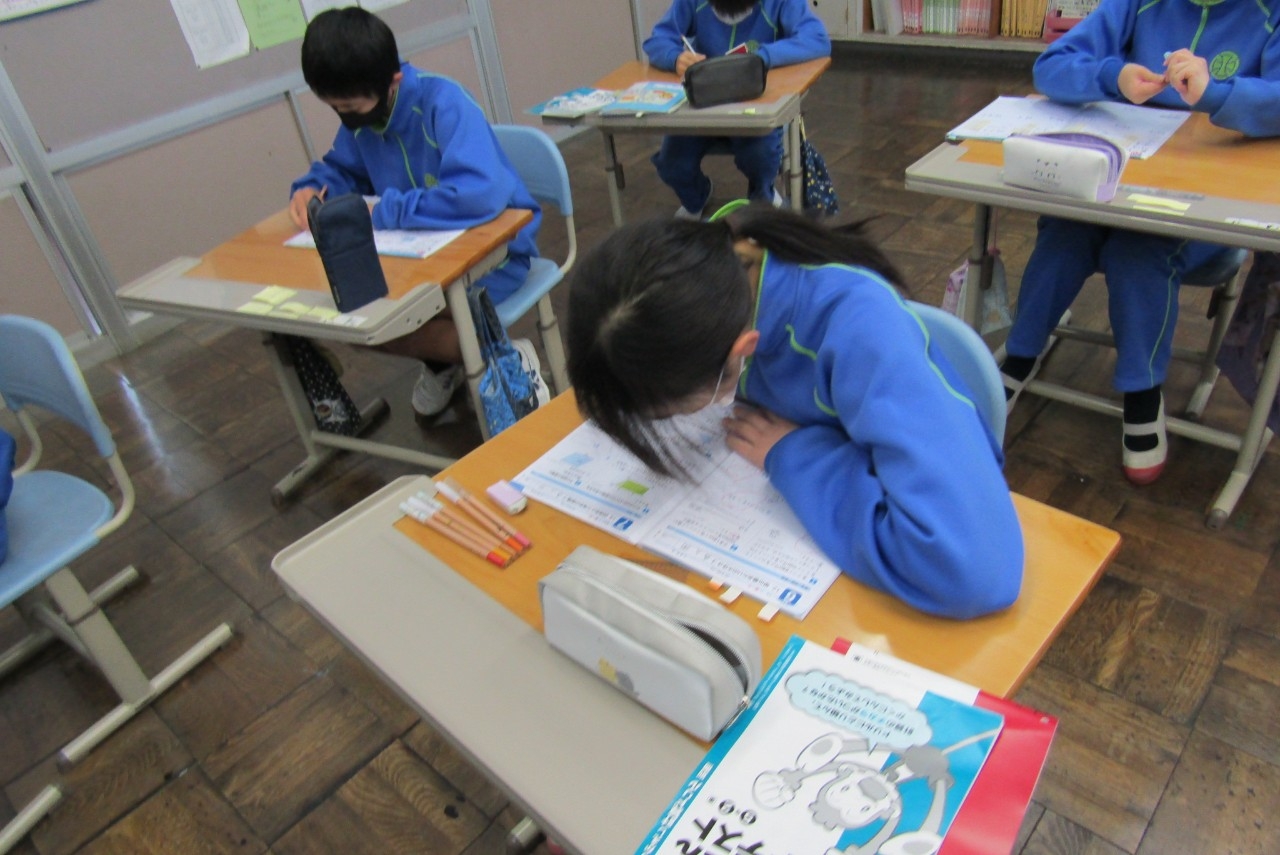

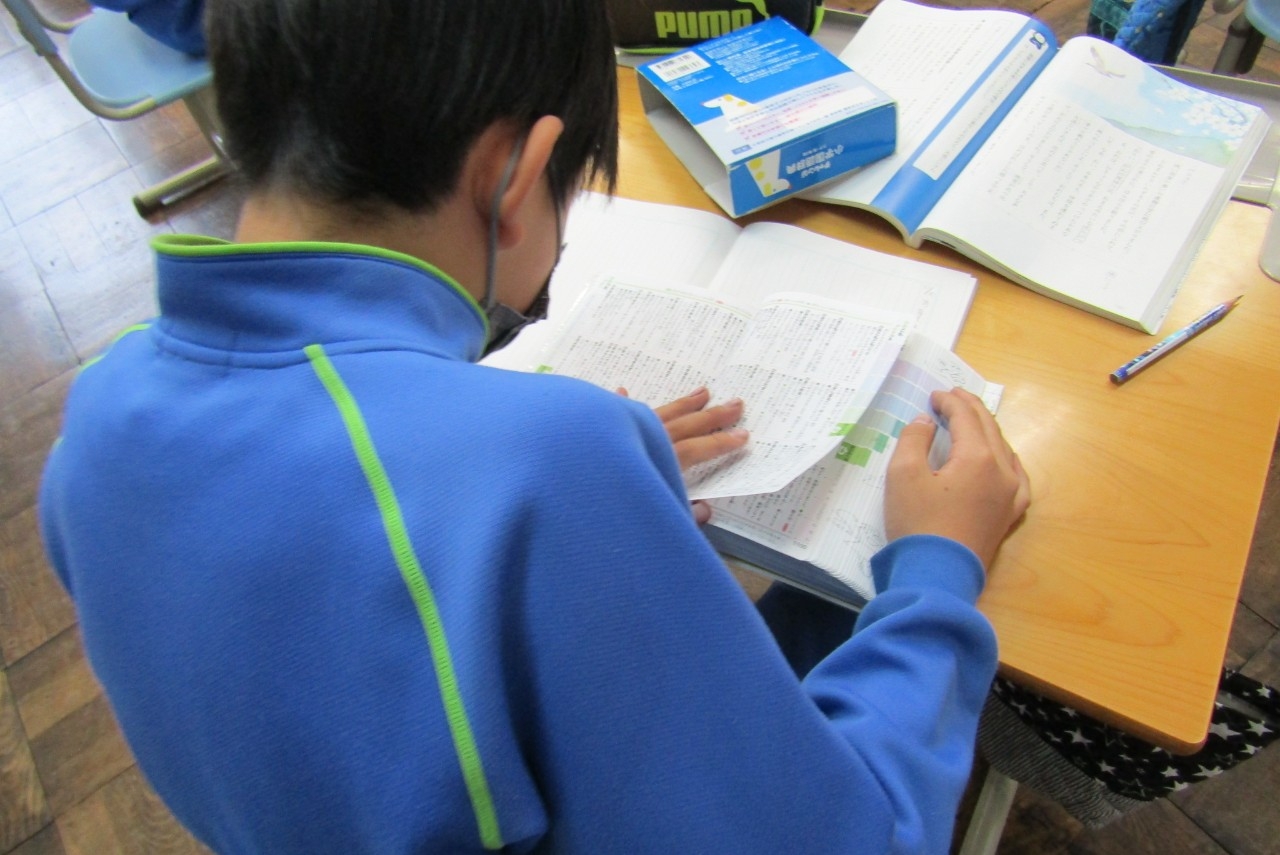

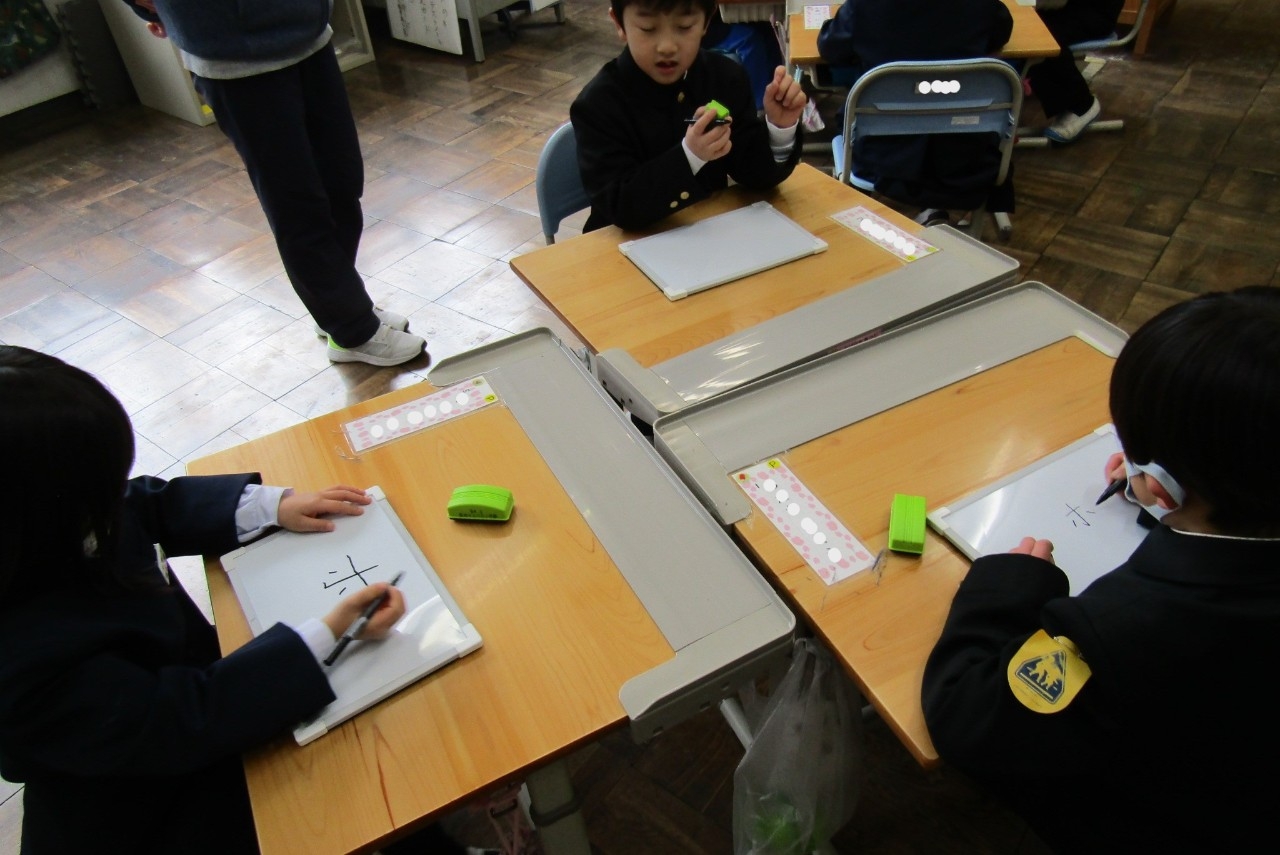

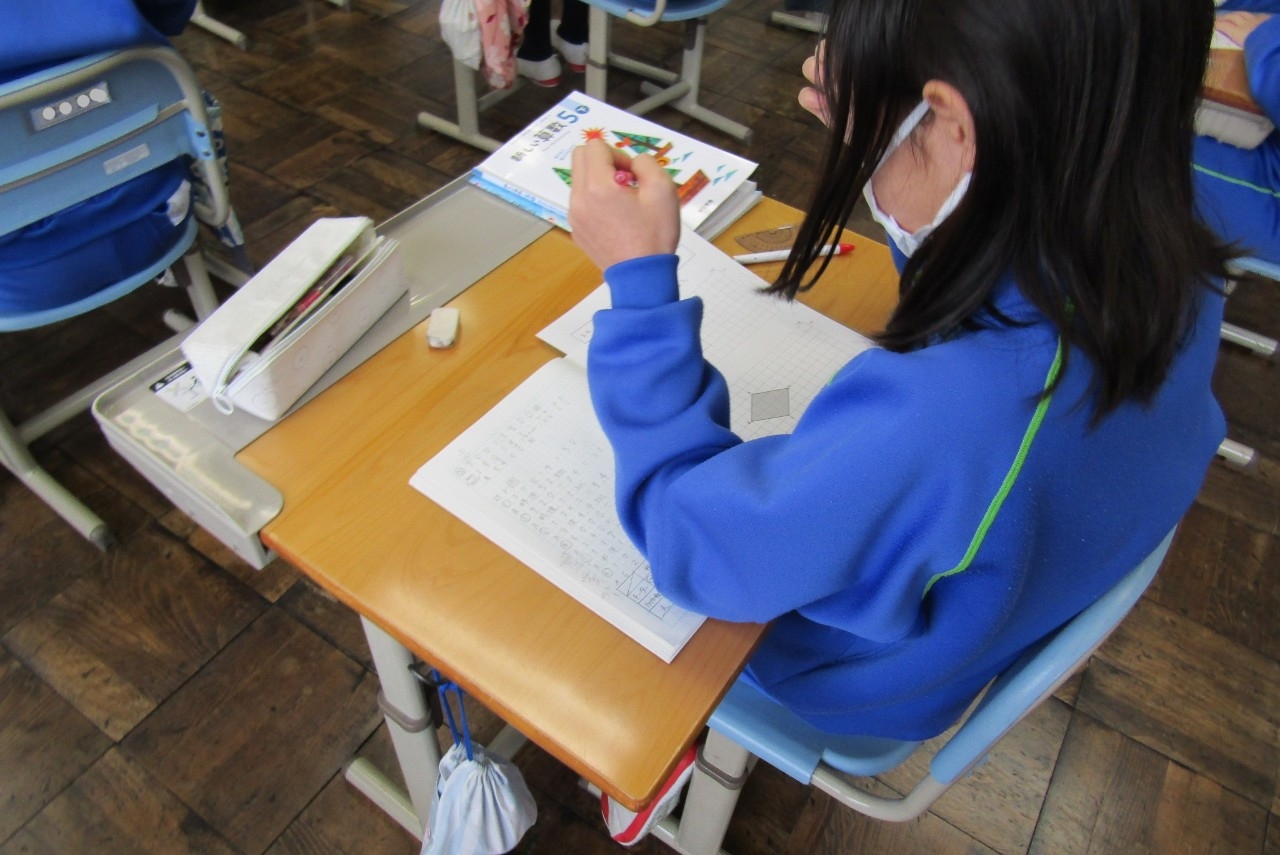

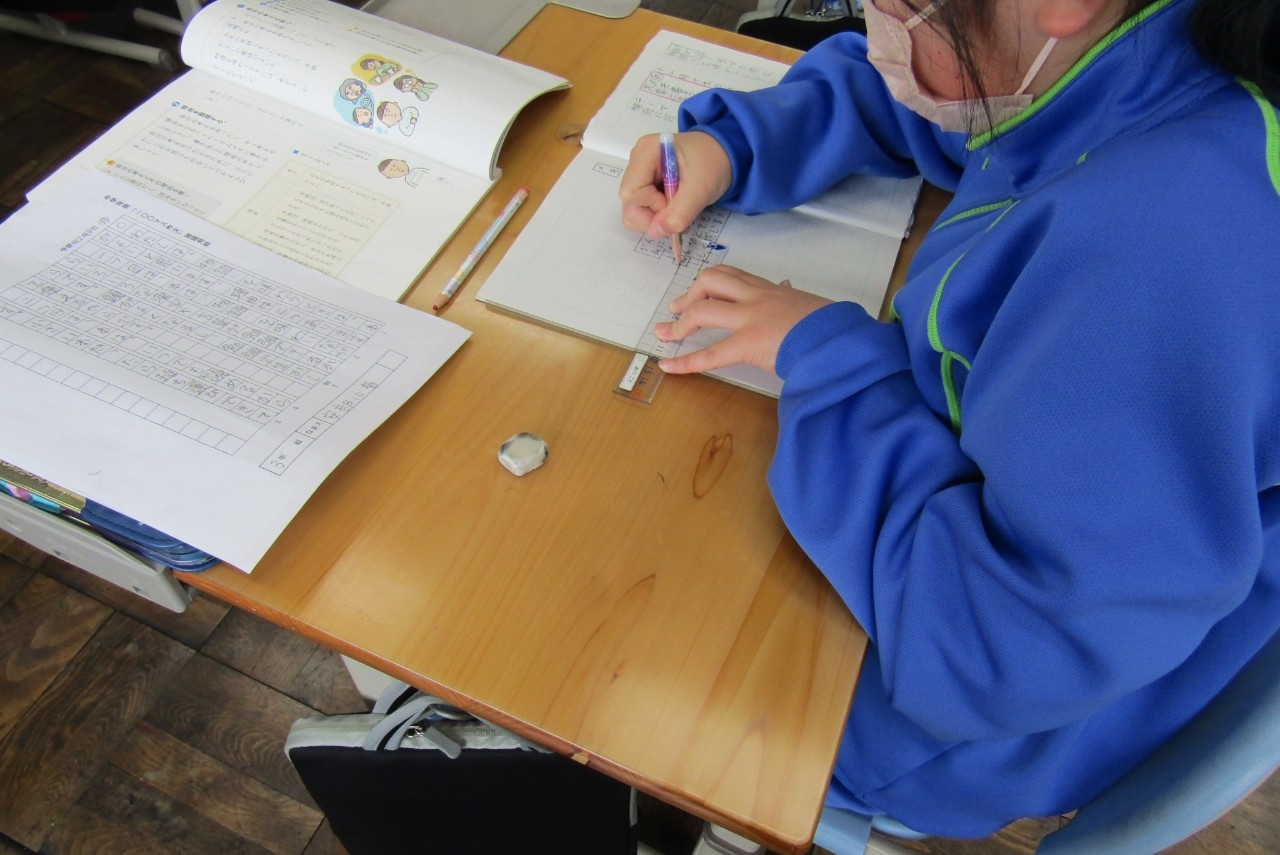

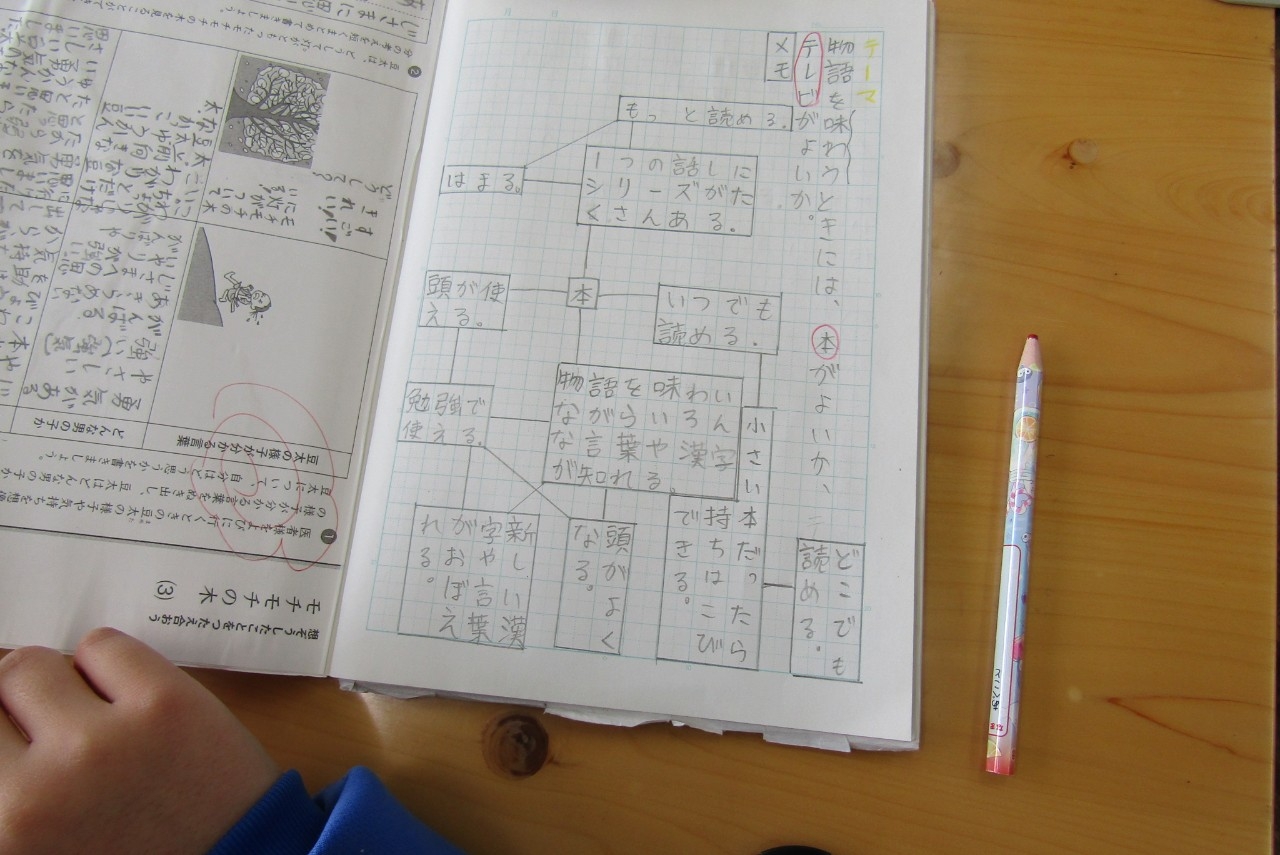

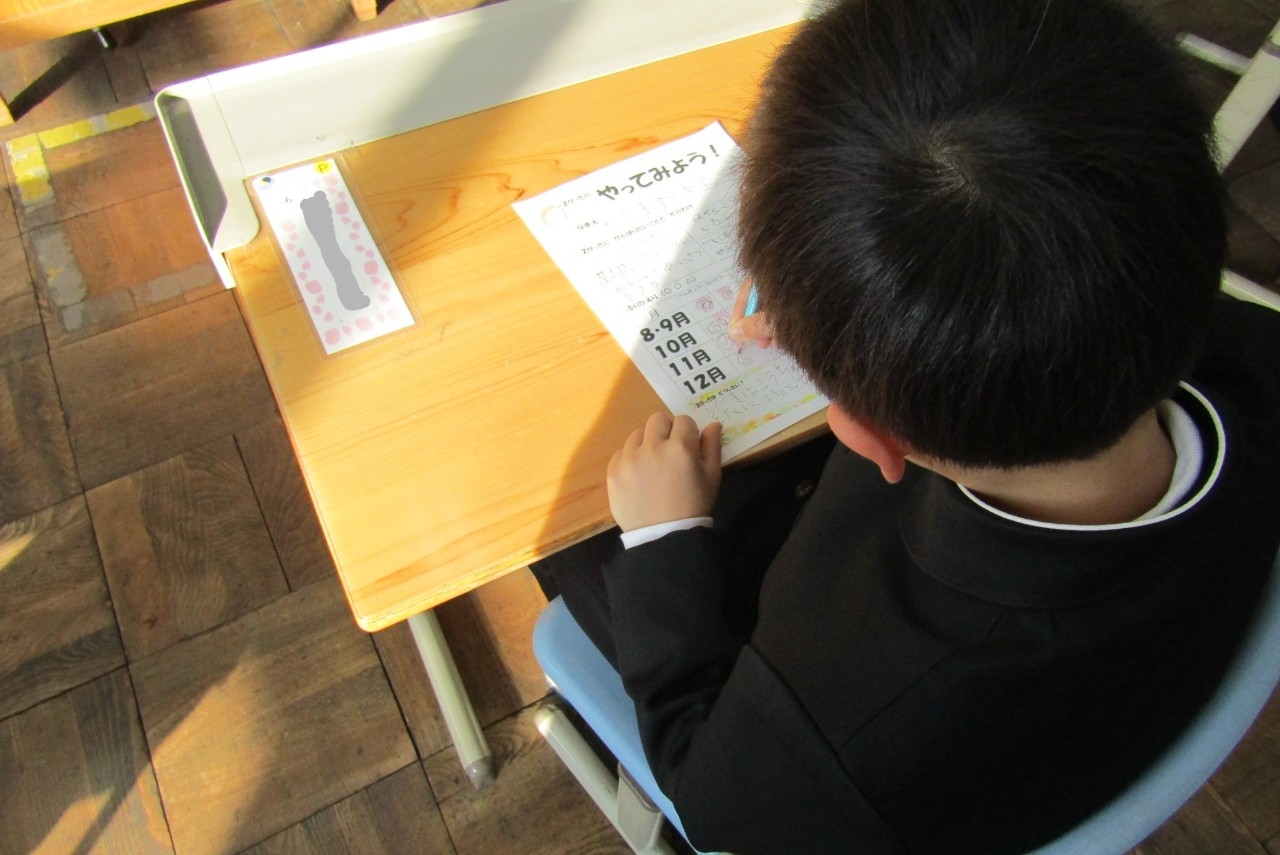

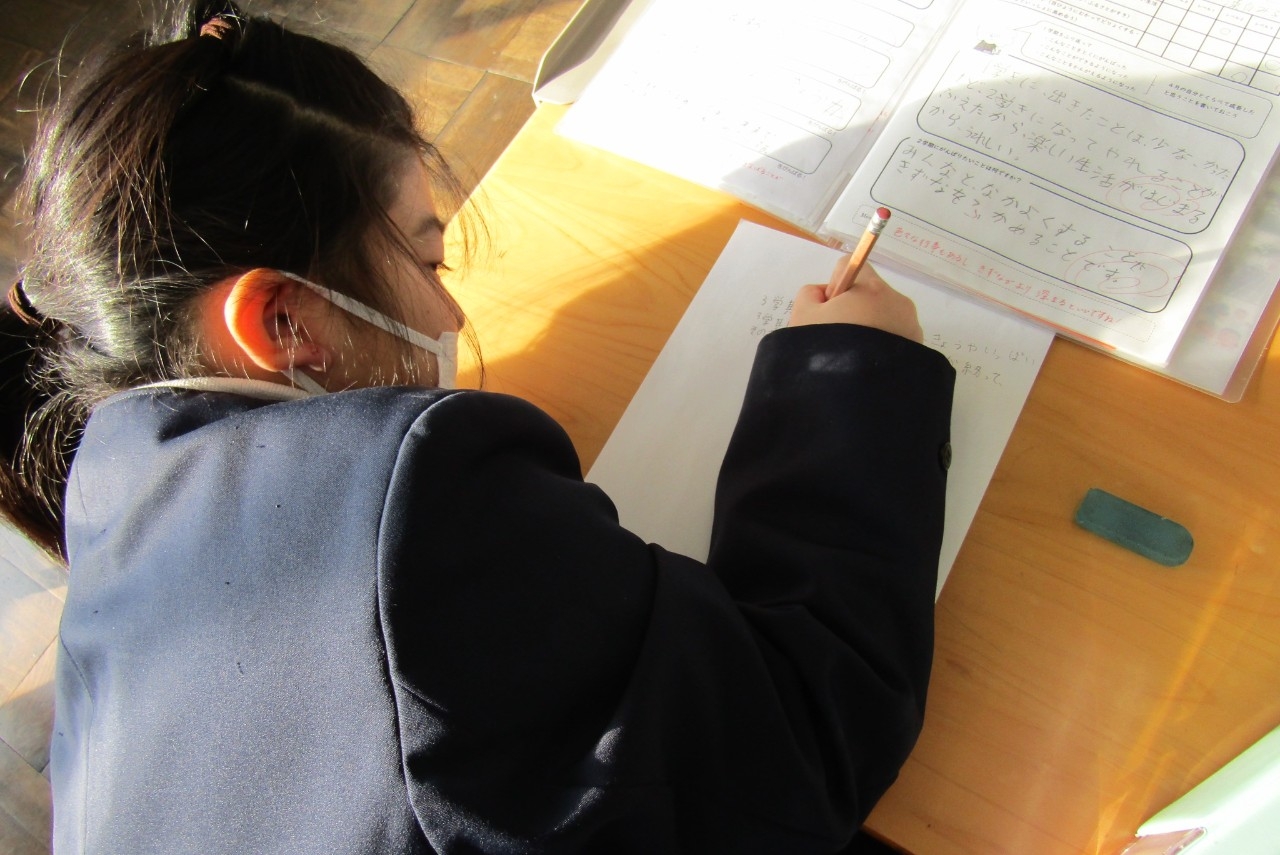

3、4枚目の写真は、2学期の振り返りを書いている様子です。3枚目の写真は1年生、4枚目の写真は3年生です。できたこと、こだわって取り組んだことがたくさんあったようで、しっかりとした字でたくさんのことを書いていました。そんな中、ある子は「勉強」の欄を△にしていました。「3学期にこれを◎にするにはどうすればよいの?」と聞くと、「ランドセルを必ずチェックする。」としっかりとこちらの目を見て応えてくれました。△にする勇気とできなかったことへの解決策を考えていることが素晴らしいです。5枚目の写真は4年生の教室の様子です。「先生。2学期使った引き出しだから、きれいにしないとね。」と言いながら黙々と掃除をしていました。

あいにくの雨でしたが、「よいお年を!」などといって職員室へのあいさつをして帰っていきました。

さて、明日からの冬休み。子どもたちは「進んで」行動すると言っております。どうか信じてやってください。もし言ってからでないと動かないことがあったら、次の日は信じてやってください。その時、「心は弱いものだから、明日できるようにする方法を一緒に考えてみる?」と相談にのっていただくと喜びます。これは「自分たちで創りあげる学校生活」で学んだことの「応用」、「発展」、「超難問」だと考えます。どうぞご理解とご協力をお願いします。

3、4枚目の写真は、2学期の振り返りを書いている様子です。3枚目の写真は1年生、4枚目の写真は3年生です。できたこと、こだわって取り組んだことがたくさんあったようで、しっかりとした字でたくさんのことを書いていました。そんな中、ある子は「勉強」の欄を△にしていました。「3学期にこれを◎にするにはどうすればよいの?」と聞くと、「ランドセルを必ずチェックする。」としっかりとこちらの目を見て応えてくれました。△にする勇気とできなかったことへの解決策を考えていることが素晴らしいです。5枚目の写真は4年生の教室の様子です。「先生。2学期使った引き出しだから、きれいにしないとね。」と言いながら黙々と掃除をしていました。

あいにくの雨でしたが、「よいお年を!」などといって職員室へのあいさつをして帰っていきました。

さて、明日からの冬休み。子どもたちは「進んで」行動すると言っております。どうか信じてやってください。もし言ってからでないと動かないことがあったら、次の日は信じてやってください。その時、「心は弱いものだから、明日できるようにする方法を一緒に考えてみる?」と相談にのっていただくと喜びます。これは「自分たちで創りあげる学校生活」で学んだことの「応用」、「発展」、「超難問」だと考えます。どうぞご理解とご協力をお願いします。