伸びよ 伸びよ

2024-01-12 17:54:48

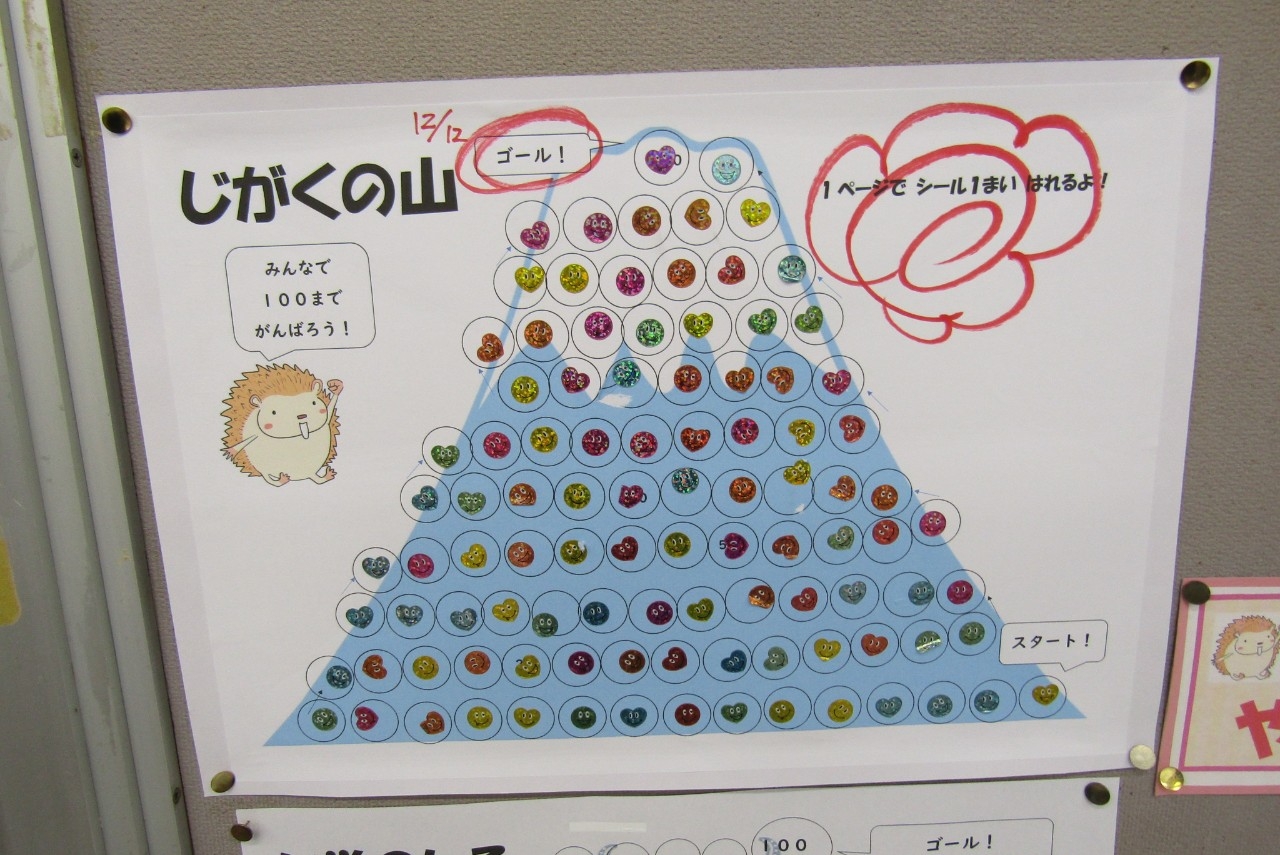

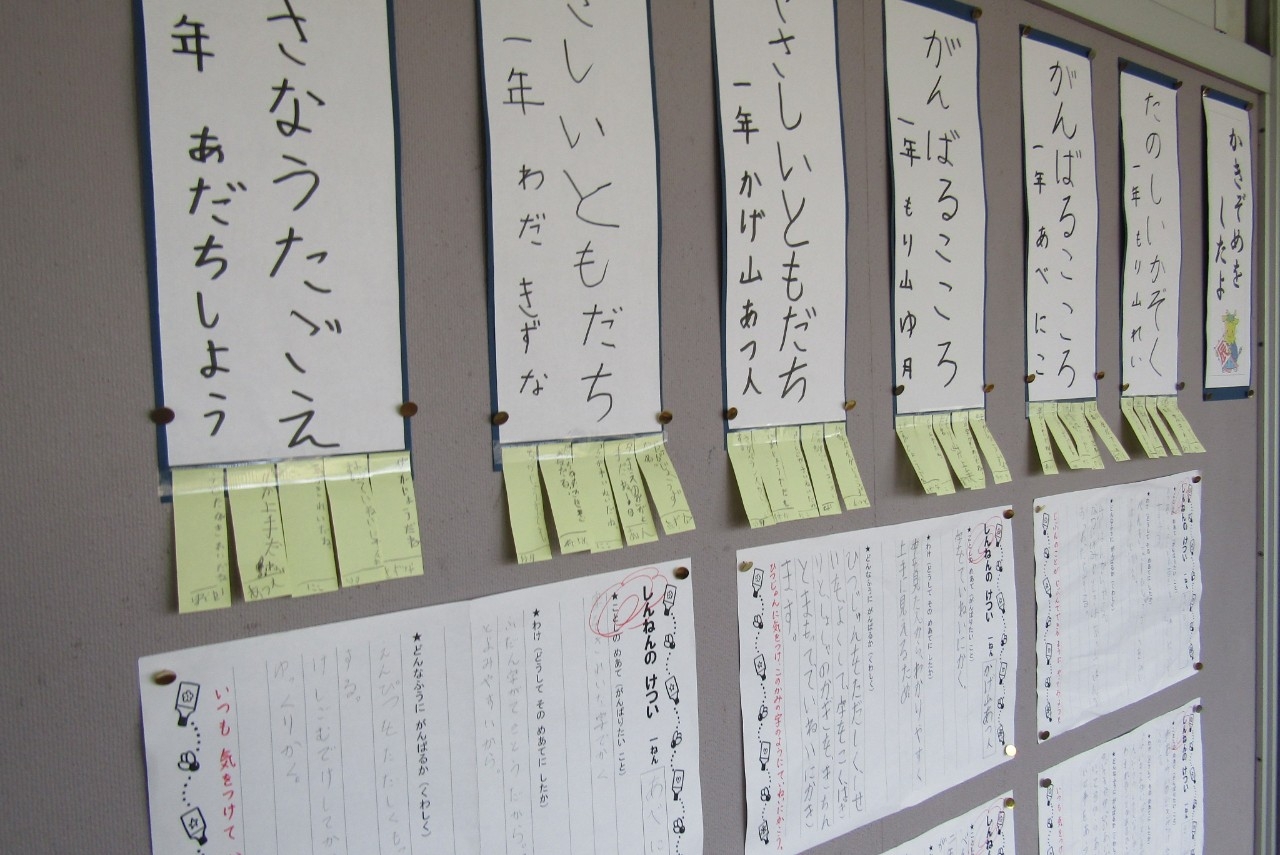

今日1年生教室前の廊下では、1枚目の写真のような姿が見られました。必死に、廊下にある掲示板を見ながら、付箋に何かを書いていました。その結果が、2枚目の写真です。一人ひとりが自分の「作品」の良いところ、がんばったところを発表し、その話を聞いたうえで、友だちの「作品」を見ながらよさを付箋に書いていました。自分の「作品」に対して、良い所を友だちに言ってもらうことはとてもうれしいことです。励みになると思います。また、友だちの良い所を探すことは、「今度は、〇〇ちゃんの良い所を真似てみよっ。」ということにつながると思います。

3枚目の写真は、3・4年生の体育の様子です。長縄での「8の字跳び」の跳び方について考えている様子です。「一番のコツは。」と担当が言うと、固唾をのんで聞いていました。「ひっかからないことです。」という言葉に、「そりゃそうだよ。」「いや、むずかしいよ。」と返答がありました。さっそく、3年生は試しを体育の授業ばかりではなく、業間にもやっていました。1回コツを聞くと、「こんなこともできるんじゃない。」と新たなコツを見つけることができると思います。3年生ががんばると、4年生は上学年としての意地がありますので、より一層頑張ります。

5、6枚目の写真は、3年生以上の「書初め」の様子です。2学期末も練習しましたが、冬休みにも練習したと思います。一字一字に気持ちを込めて、筆を立てて、お手本を見て、とたくさんのことを一度にしなければなりませんので、うまくいかないこともあります。清書として書ける枚数は決まっていますので、緊張は増すばかりです。「あぁ、もっと練習しておけばよかった。」「もう少し、〇画目を長くすればよかった。」などと心の声もあったでしょう。自分に向き合いながらの2時間。よりよい「作品」をつくることも大切ですが、弱い所もある自分に正対する大切な活動だったと思います。

昨日、「先生、今月の詩を言いに行きます。」という子がいました。「先生は出張だからもう学校を出るよ。」というと、「なら今、ここで言います。絶対に全校で一番早く合格したいんです。」という熱意に負けて、そこで聞く子としました。見事なまでに、自分の心の中に入れているような暗唱でした。今日は、2年生が全員合格しました。また、小学校生活初めて学年1番に合格した男の子もいました。

伸びよ。伸びよ。あよっ子、伸びよ!

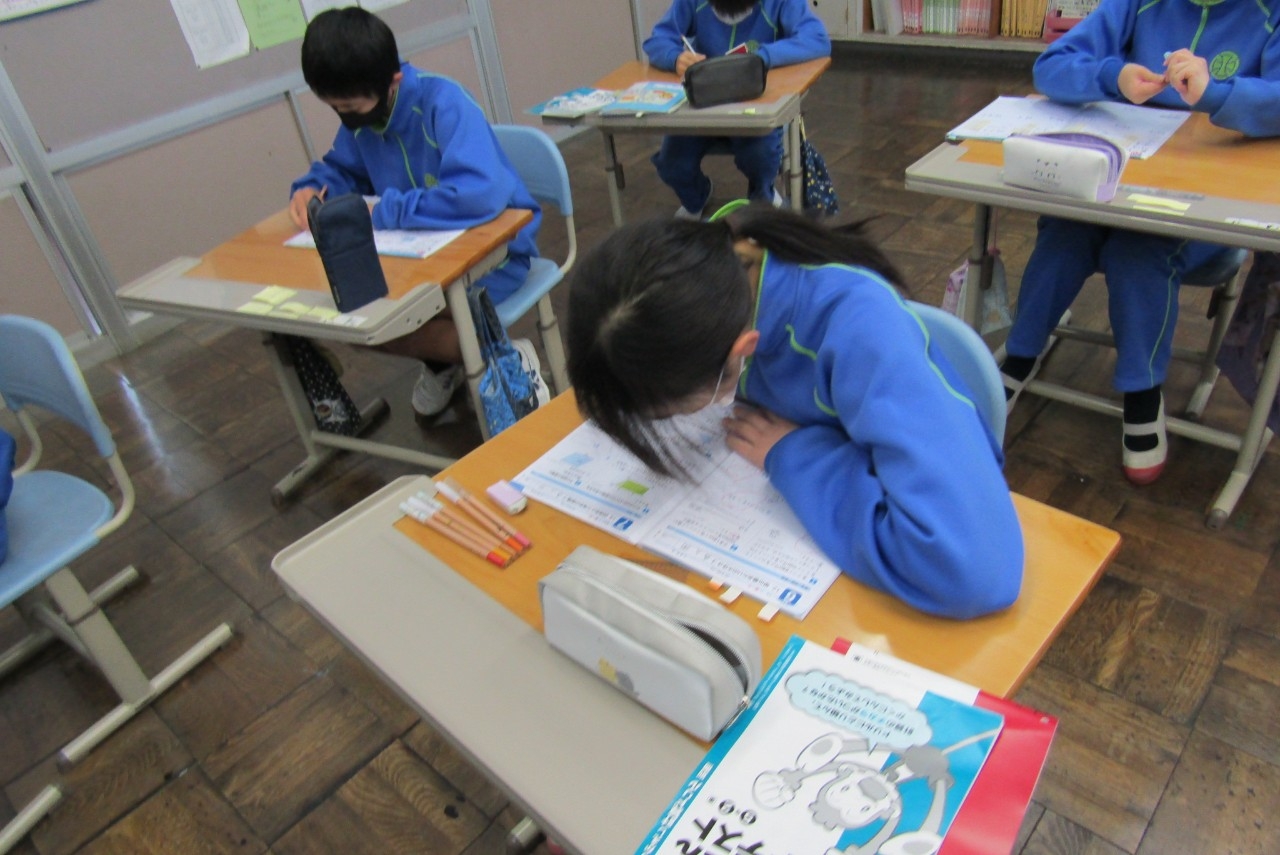

3枚目の写真は、3・4年生の体育の様子です。長縄での「8の字跳び」の跳び方について考えている様子です。「一番のコツは。」と担当が言うと、固唾をのんで聞いていました。「ひっかからないことです。」という言葉に、「そりゃそうだよ。」「いや、むずかしいよ。」と返答がありました。さっそく、3年生は試しを体育の授業ばかりではなく、業間にもやっていました。1回コツを聞くと、「こんなこともできるんじゃない。」と新たなコツを見つけることができると思います。3年生ががんばると、4年生は上学年としての意地がありますので、より一層頑張ります。

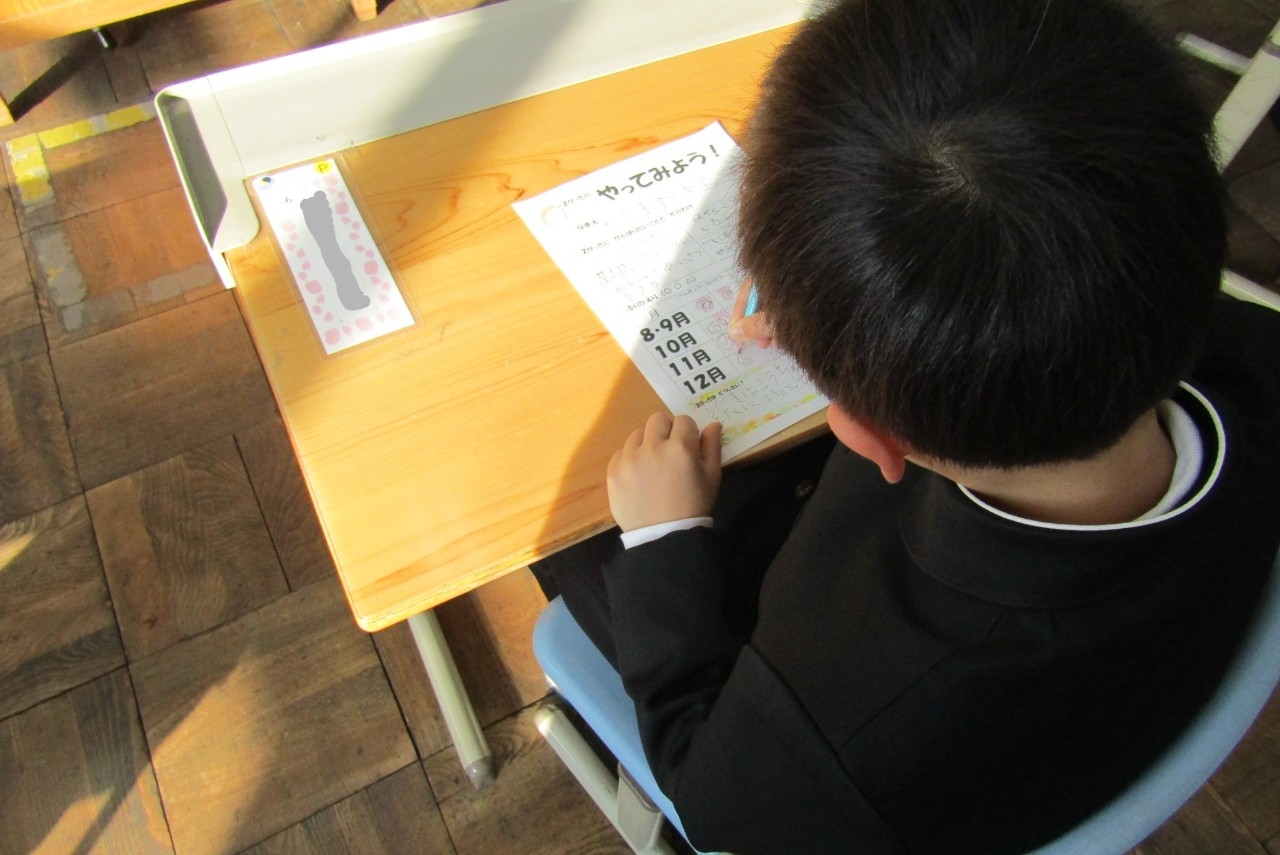

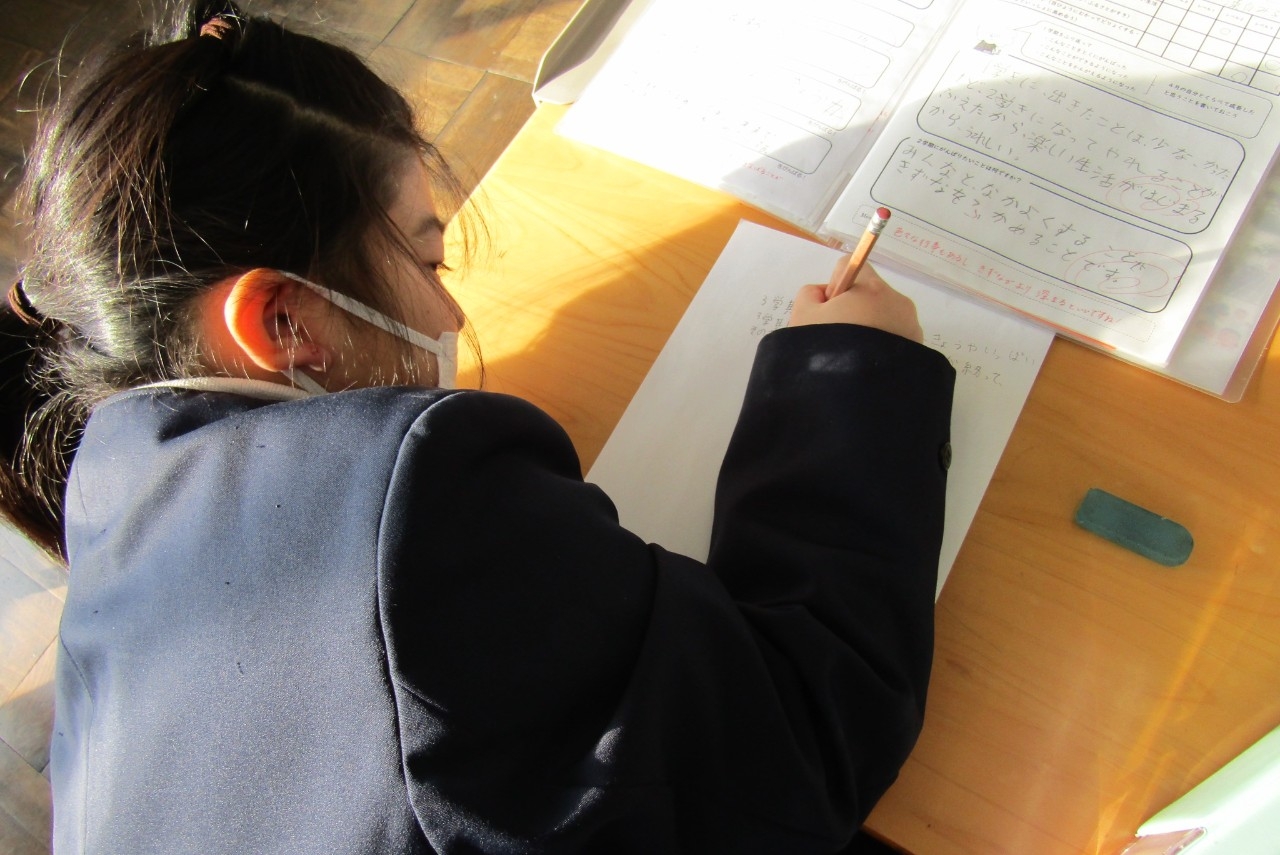

5、6枚目の写真は、3年生以上の「書初め」の様子です。2学期末も練習しましたが、冬休みにも練習したと思います。一字一字に気持ちを込めて、筆を立てて、お手本を見て、とたくさんのことを一度にしなければなりませんので、うまくいかないこともあります。清書として書ける枚数は決まっていますので、緊張は増すばかりです。「あぁ、もっと練習しておけばよかった。」「もう少し、〇画目を長くすればよかった。」などと心の声もあったでしょう。自分に向き合いながらの2時間。よりよい「作品」をつくることも大切ですが、弱い所もある自分に正対する大切な活動だったと思います。

昨日、「先生、今月の詩を言いに行きます。」という子がいました。「先生は出張だからもう学校を出るよ。」というと、「なら今、ここで言います。絶対に全校で一番早く合格したいんです。」という熱意に負けて、そこで聞く子としました。見事なまでに、自分の心の中に入れているような暗唱でした。今日は、2年生が全員合格しました。また、小学校生活初めて学年1番に合格した男の子もいました。

伸びよ。伸びよ。あよっ子、伸びよ!