疲れに気づく今日この頃に

2024-01-15 17:39:12

今朝、登校する様子をみていると、目がはれぼったくなっている子や、いつもより挨拶の声が小さい子や、寒くて縮こまっている子がいつもより多かったです。年末年始の疲れが出てきているときに、全校で楽しく活動する行事もあまりない今週は、子どもたちにとって「よし、がんばるぞ!」という気持ちになれないのではと心配していました。

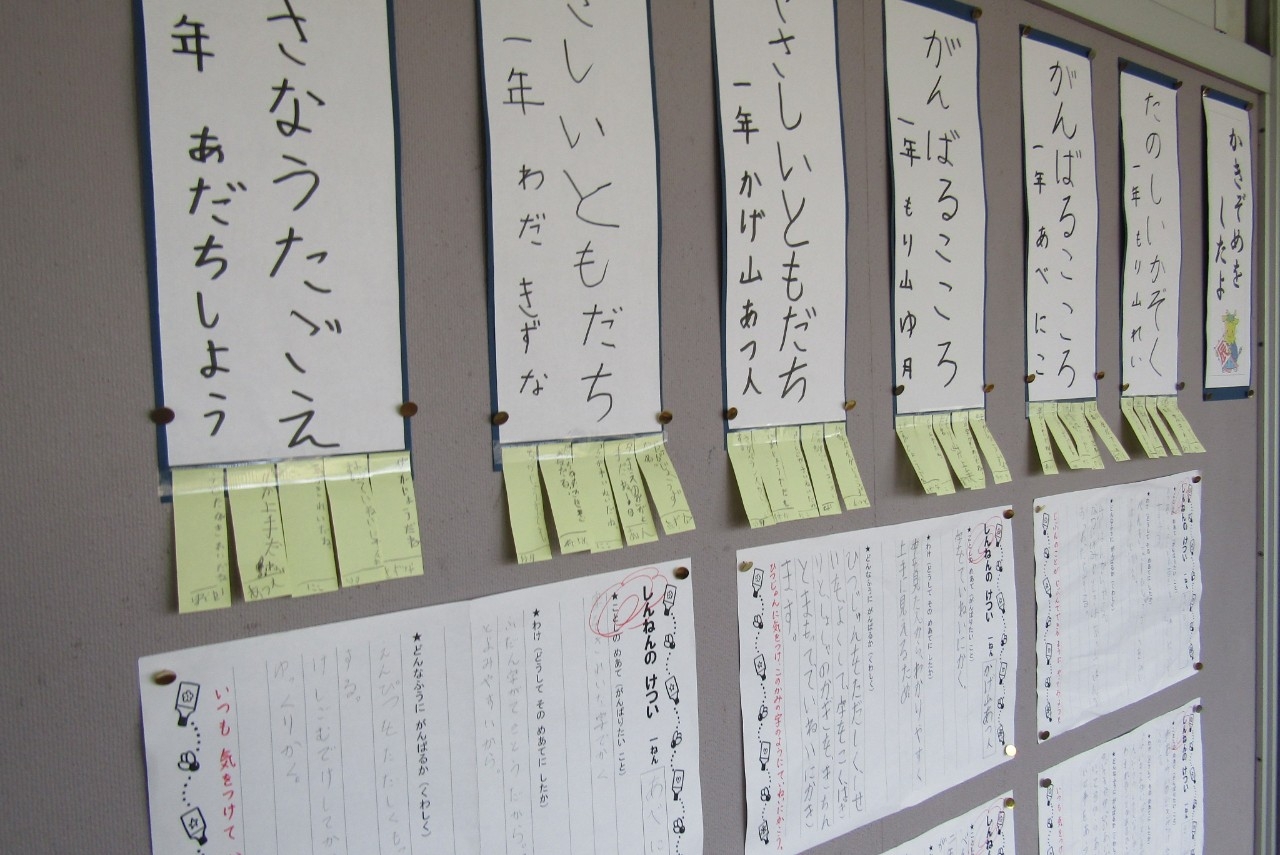

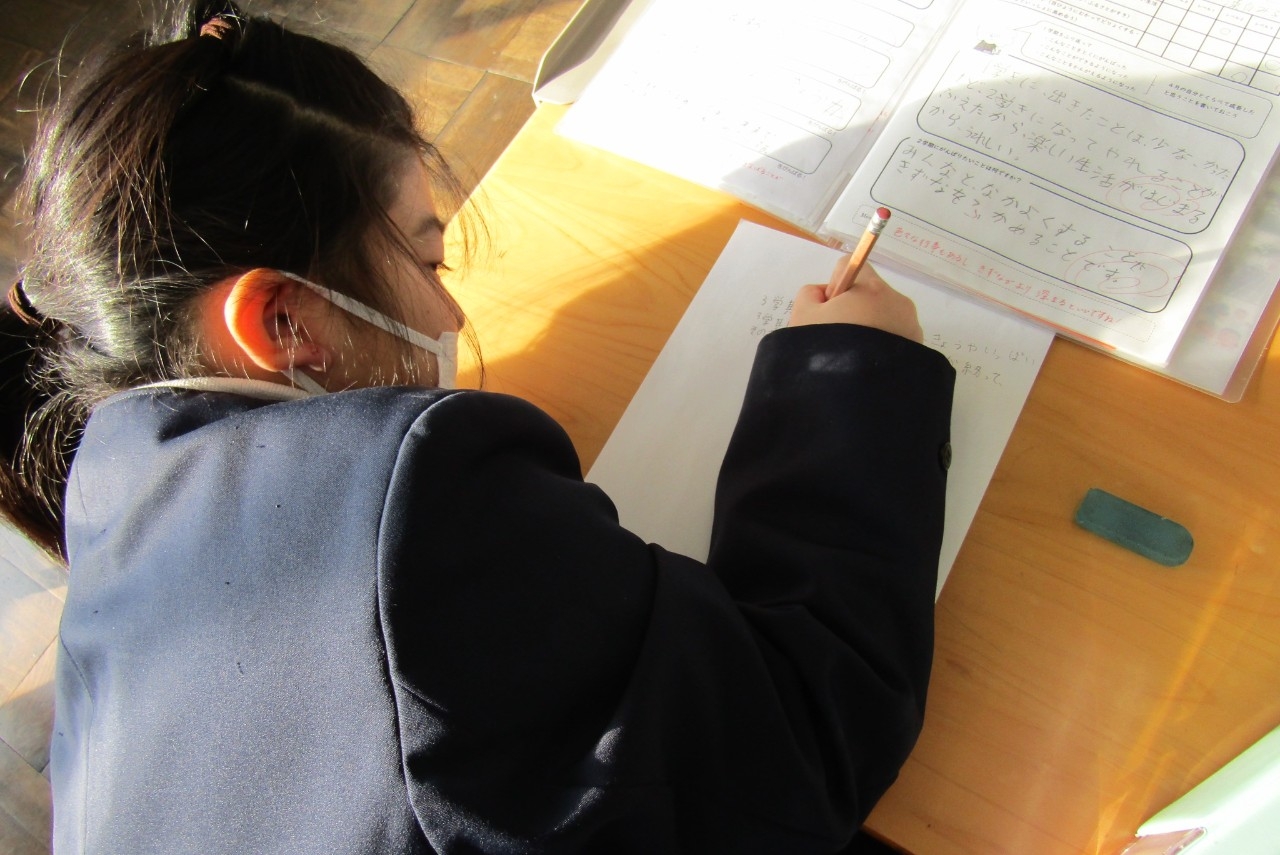

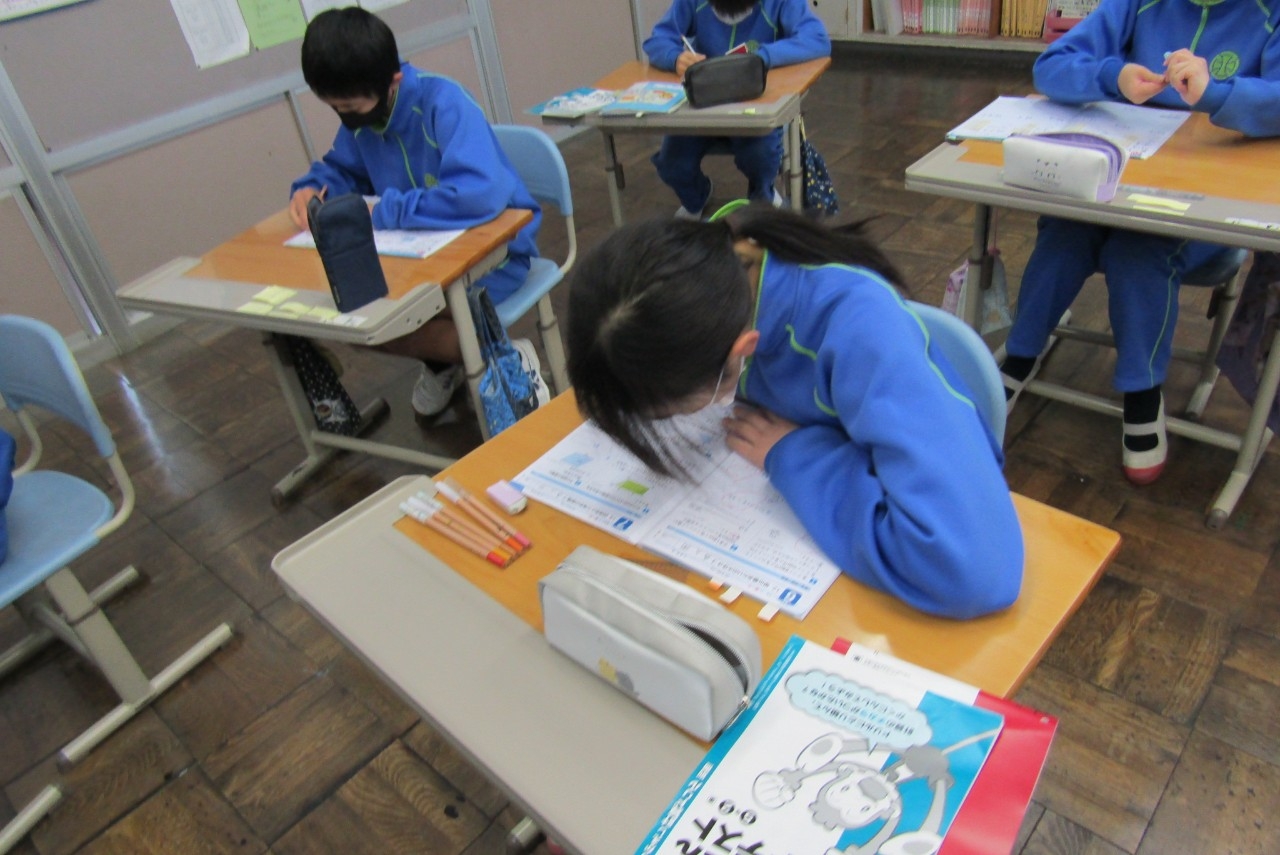

今日の6枚の写真は5時間目の様子です。1年生は、給食センターで給食がどのように作られているのかを知る活動をしていました。家庭では考えられないほどの人数の食事を作ることへの苦労や工夫を探っていました。知っている知識をふんだんに使って発表していました。2年生は、国語の物語文の学習をしていました。登場人物がどこでどんなことをしているのか、そしてどんな気持ちなのかを教科書から読み取っていました。一人ひとりが教科書から探して、ワークシートに書き写したり、学級で発表しあったりしていました。

3年生は、理科で電気を通すものはどんなものなのかを探っていました。私が「消しゴムとか鉛筆じゃないの?」と話しかけても、ただひたすら考えている様子が見られました。銅線には電気を通すということから、応用していこうとする強い姿勢が見られました。4年生は国語で百人一首について学習していました。「読んでみて違和感があるところがない?」という担任の問いに、「月が多いなぁ。」「自然についてたくさん書いてあるなぁ。」とかたくさんの発見をしていました。5、6年生は、外国語活動で、日本の行事について知らせる活動をしていました。日本の食事で連想する言葉を英語で言います。それが、2人目は前の友だちが言った言葉も言わなければいけないというルールです。「ライス」「ライス、てんぷら」「ライス、てんぷら、すし」とどんどん加わっていきます。「前の人のを聞いていたら、自分の言うのを忘れてしまったわ。」となってしまいます。集中力を切らしてはいけない活動でした。

どの写真も、子どもたちが一生懸命取り組んでいることが分かります。極めつけは6枚目の写真は2年生の子の姿です。

登校時に元気がないと思っていたあよっ子は、自分たちで学ぶ意味や楽しさを見つけて、一生懸命活動していました。

今日の6枚の写真は5時間目の様子です。1年生は、給食センターで給食がどのように作られているのかを知る活動をしていました。家庭では考えられないほどの人数の食事を作ることへの苦労や工夫を探っていました。知っている知識をふんだんに使って発表していました。2年生は、国語の物語文の学習をしていました。登場人物がどこでどんなことをしているのか、そしてどんな気持ちなのかを教科書から読み取っていました。一人ひとりが教科書から探して、ワークシートに書き写したり、学級で発表しあったりしていました。

3年生は、理科で電気を通すものはどんなものなのかを探っていました。私が「消しゴムとか鉛筆じゃないの?」と話しかけても、ただひたすら考えている様子が見られました。銅線には電気を通すということから、応用していこうとする強い姿勢が見られました。4年生は国語で百人一首について学習していました。「読んでみて違和感があるところがない?」という担任の問いに、「月が多いなぁ。」「自然についてたくさん書いてあるなぁ。」とかたくさんの発見をしていました。5、6年生は、外国語活動で、日本の行事について知らせる活動をしていました。日本の食事で連想する言葉を英語で言います。それが、2人目は前の友だちが言った言葉も言わなければいけないというルールです。「ライス」「ライス、てんぷら」「ライス、てんぷら、すし」とどんどん加わっていきます。「前の人のを聞いていたら、自分の言うのを忘れてしまったわ。」となってしまいます。集中力を切らしてはいけない活動でした。

どの写真も、子どもたちが一生懸命取り組んでいることが分かります。極めつけは6枚目の写真は2年生の子の姿です。

登校時に元気がないと思っていたあよっ子は、自分たちで学ぶ意味や楽しさを見つけて、一生懸命活動していました。