まだまだ学んでいきます

2023-12-21 15:14:36

今日の昼休みに健康委員会主催の「なかよし遊び」がありました。雪が舞っていましたが、体育館は熱い戦いが繰り広げられていました。1、2年生も負けじと上学年にあてようとチャレンジしていました。また、ボールが3つありましたので、右を見ていると左からあてられることもあり、速くボールを投げさえすればよいわけではなかったようです。最後に委員会から、「これからも、楽しみながら健康づくりをやっていこう。」という呼びかけがありました。

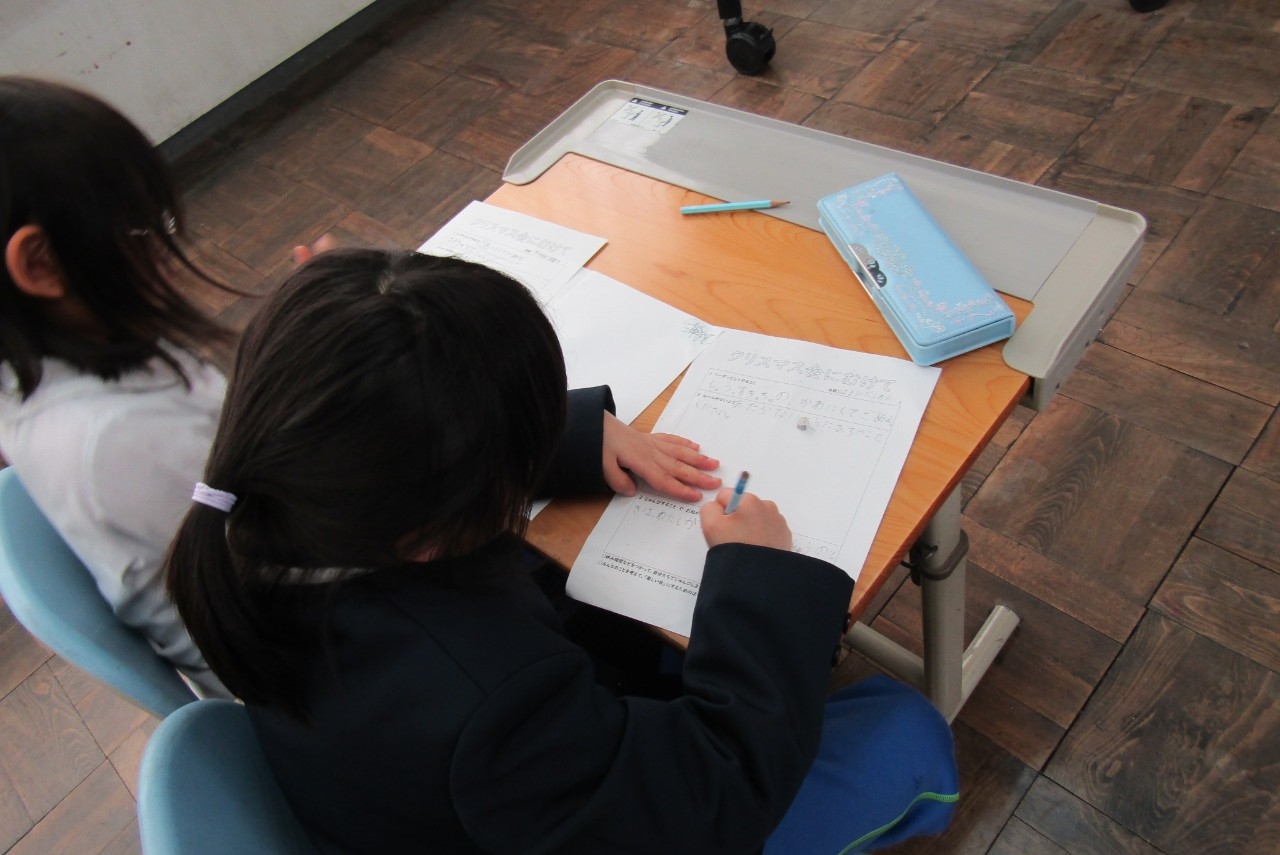

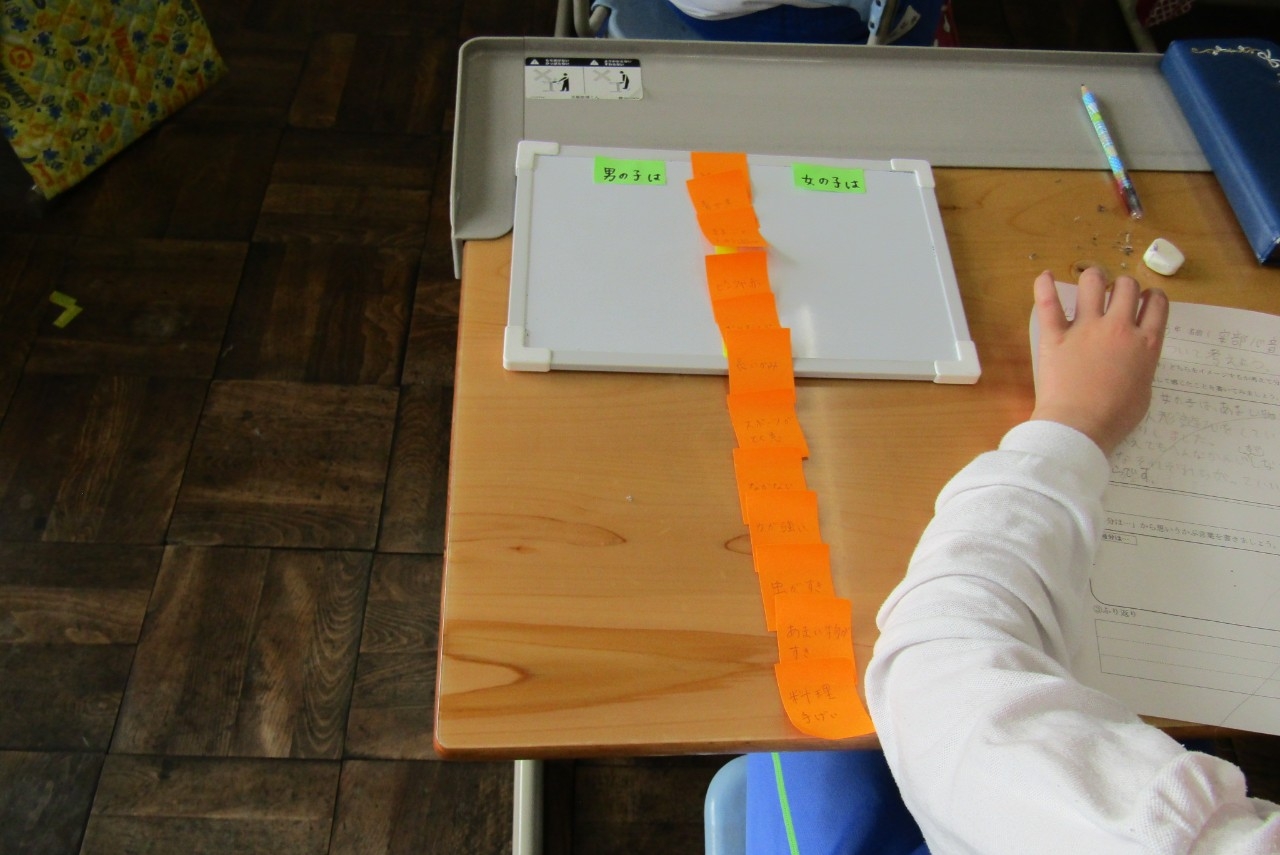

3年生は今日がお楽しみ会でした。自分たちで考えたことを計画、実行していきました。2学期で、「みんなで楽しむこと」が楽しいという気持ちがより一層芽生えたようで、それぞれの願いを主張しながら、楽しんでいました。

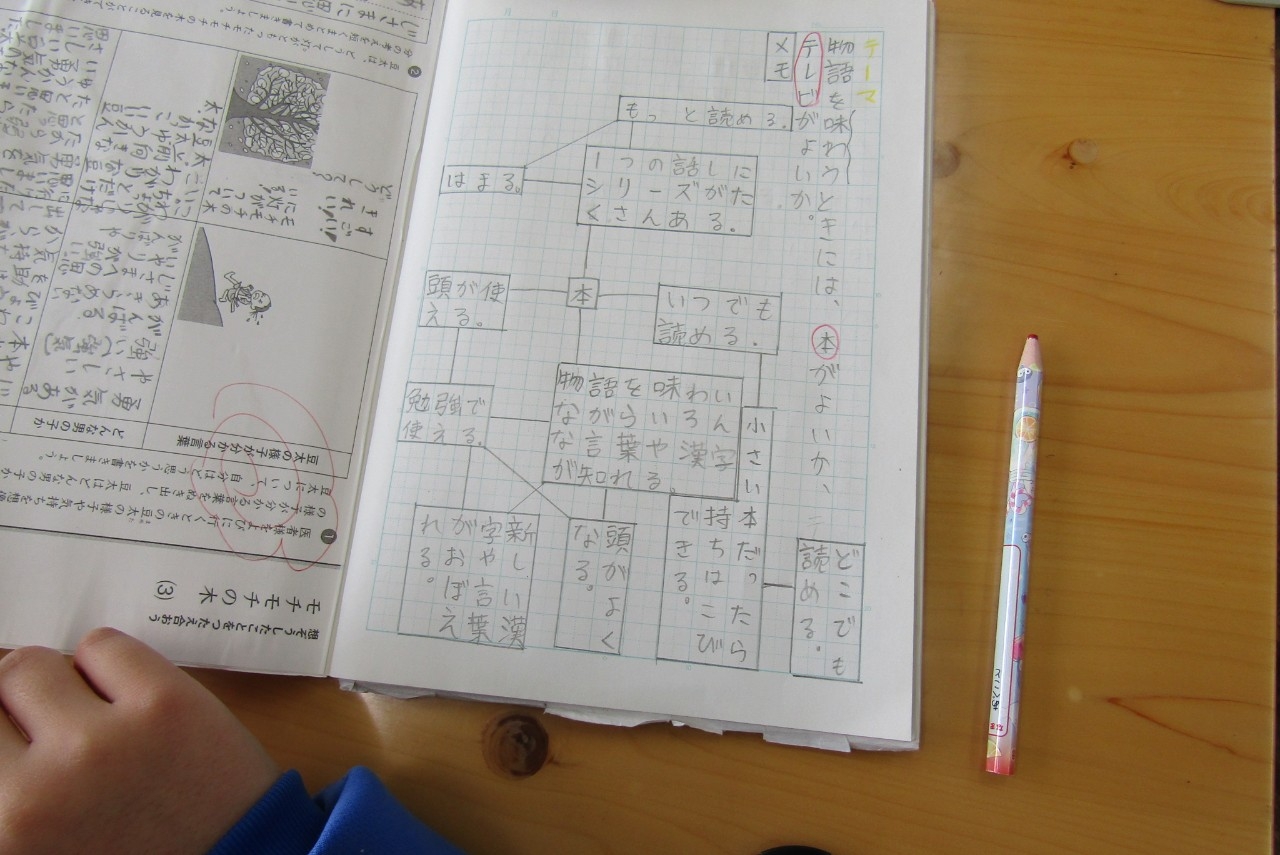

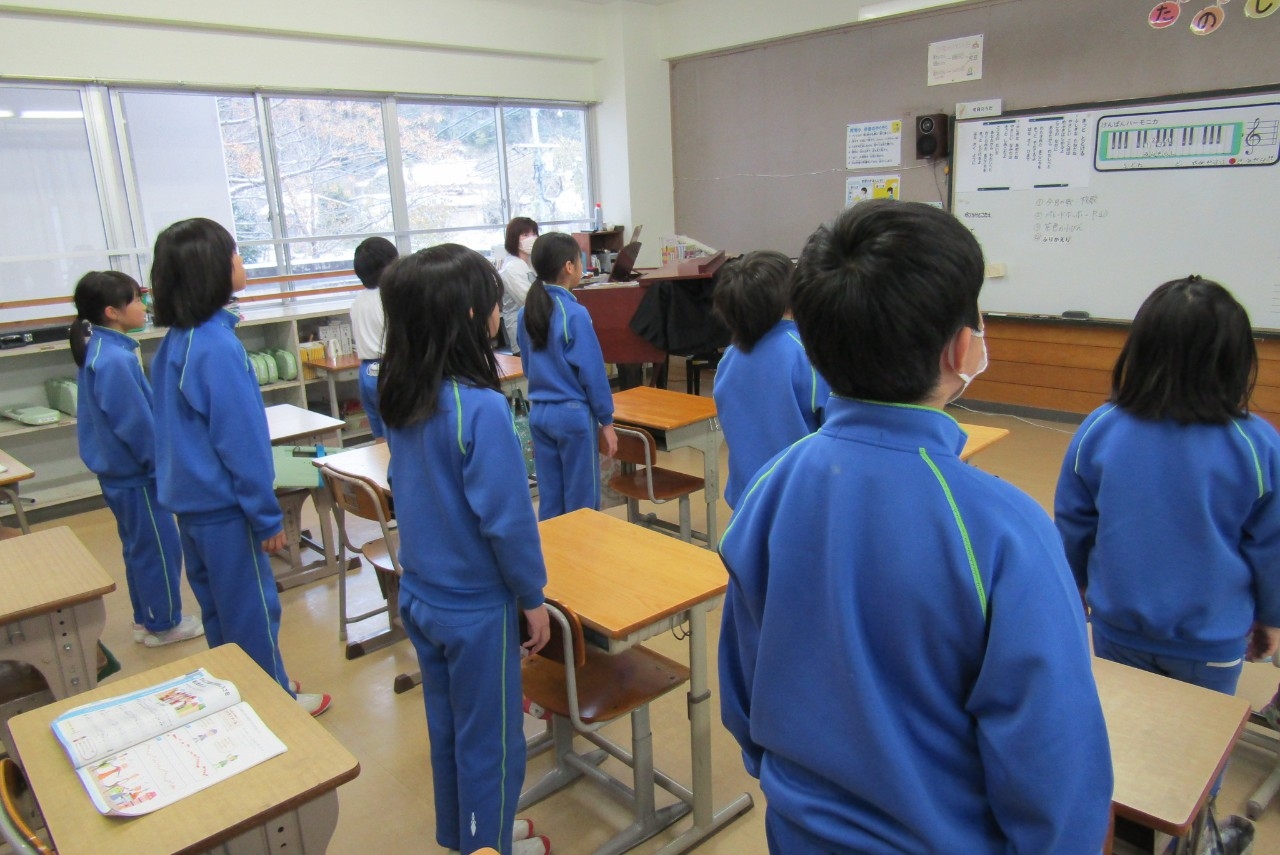

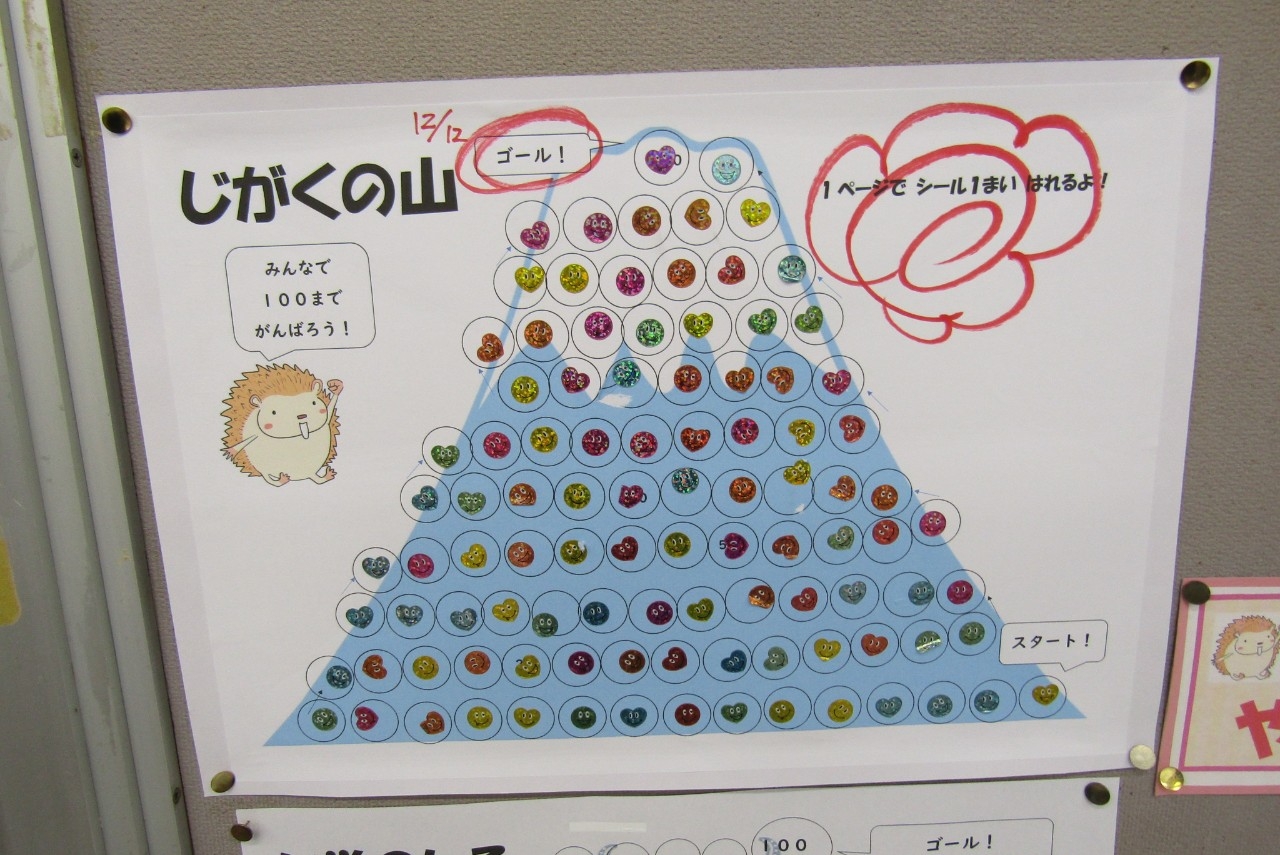

さて、2学期も終わりに近づきました。朝礼の時には、今月の歌と校歌の練習が始まりました。音楽の授業でも、また新たな気持ちで校歌を歌っていました。(4枚目の写真)5枚目の写真は1年生の「じがくの山」です。自学ノートを1ページするとシールが貼れます。みんなで協力して頂上までたどり着いたようです。「先生。みて。山が!写真撮ってよ。」と1年生が情報提供してくれました。冬休みにもきっと自学ノートに取り組んでいくと思われます。

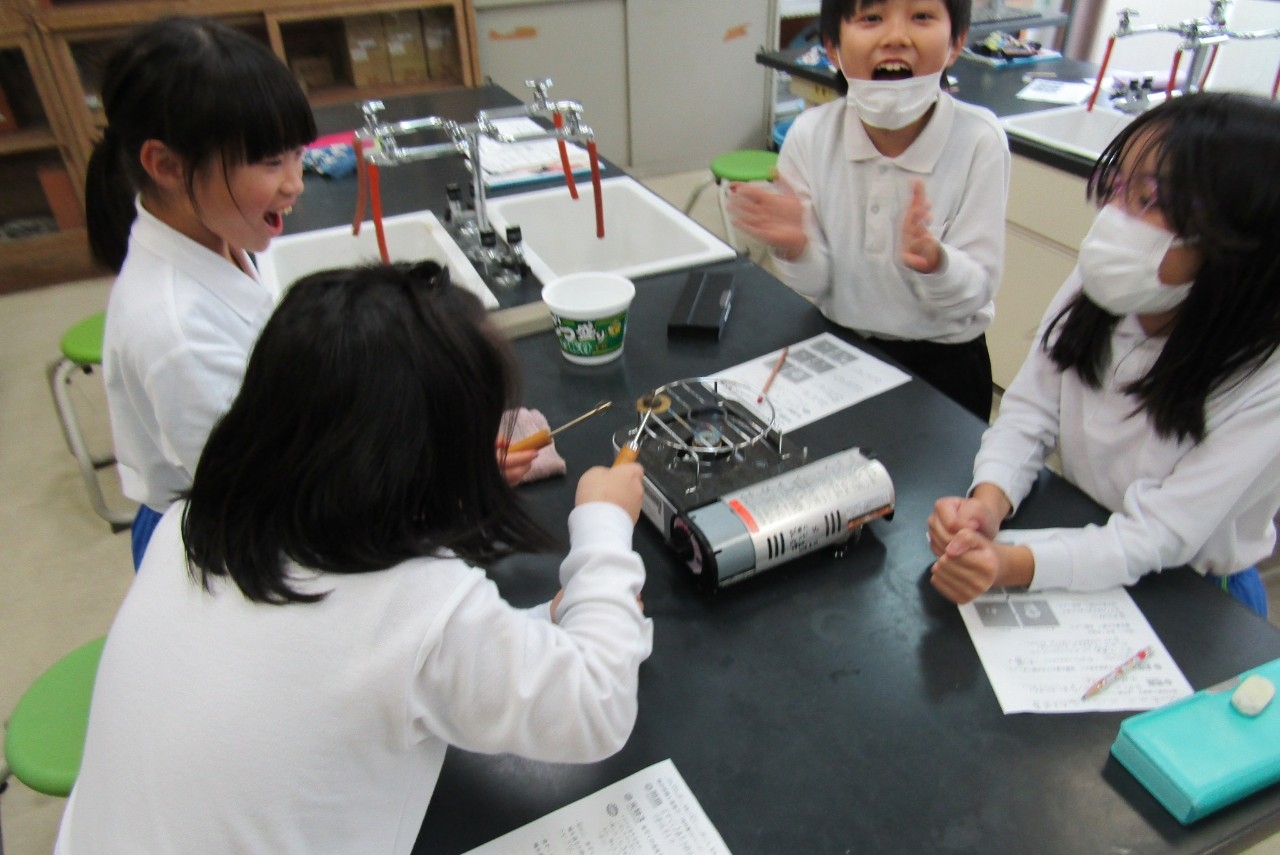

6枚目の写真は、6年生の道徳の授業です。帰宅時間を守らなかったら自転車使用を禁止される主人公が、その時間になりそうなときに友達が家のカギをなくしたことが分かったという状況です。さて、あなたが主人公なら家に帰るか友だちのために一緒に探すかということを考えていました。「自転車使用ならいいかな。」「ゲームだったら家に帰るな。」という発言がありました。さて、ご家庭で話してみてください。子どもさんの「ジレンマ」が聞けるかもしれません。家の約束も友だちのことも大切ですよね。

3年生は今日がお楽しみ会でした。自分たちで考えたことを計画、実行していきました。2学期で、「みんなで楽しむこと」が楽しいという気持ちがより一層芽生えたようで、それぞれの願いを主張しながら、楽しんでいました。

さて、2学期も終わりに近づきました。朝礼の時には、今月の歌と校歌の練習が始まりました。音楽の授業でも、また新たな気持ちで校歌を歌っていました。(4枚目の写真)5枚目の写真は1年生の「じがくの山」です。自学ノートを1ページするとシールが貼れます。みんなで協力して頂上までたどり着いたようです。「先生。みて。山が!写真撮ってよ。」と1年生が情報提供してくれました。冬休みにもきっと自学ノートに取り組んでいくと思われます。

6枚目の写真は、6年生の道徳の授業です。帰宅時間を守らなかったら自転車使用を禁止される主人公が、その時間になりそうなときに友達が家のカギをなくしたことが分かったという状況です。さて、あなたが主人公なら家に帰るか友だちのために一緒に探すかということを考えていました。「自転車使用ならいいかな。」「ゲームだったら家に帰るな。」という発言がありました。さて、ご家庭で話してみてください。子どもさんの「ジレンマ」が聞けるかもしれません。家の約束も友だちのことも大切ですよね。