1日1日を大切にしてきたんだなぁ

2023-11-22 17:00:00

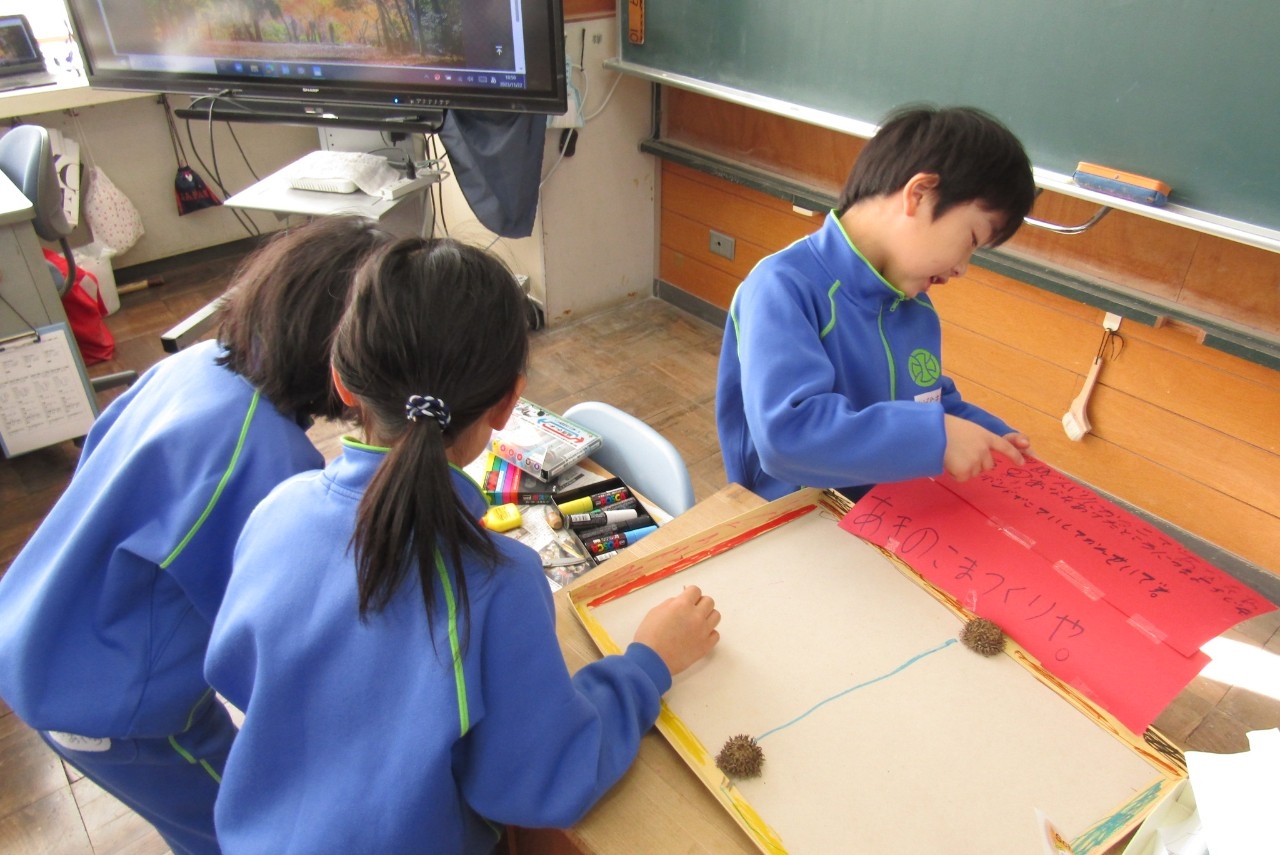

今日の3時間目に1年生は、2年生を招待して「秋のおもちゃまつり」を開催しました。先般、2年生に招待してもらった「おもちゃまつり」でとても楽しませてもらったお礼を兼ねての会でした。2枚目、3枚目の写真のように、1年生も2年生も楽しそうに活動をしていました。1年生は、これまで「ゲーム」として2年生に楽しんでもらえるのか、説明をわかってもらえるのかなど、友だちと試行錯誤を重ねて取り組んできました。今年度は、自分たちで木の実を採ってきてもいるので、より一層思い入れが強く、2年生が楽しんでいる姿を見るにつけ、笑顔がこぼれていました。振り返りの際には、2年生から「喜んでもらえるために、1日1日を大切にして工夫してきたことがよくわかりました。」などと、日々の工夫や努力を褒めてもらい、とてもうれしそうでした。また、1年生からは「2年生が楽しんでくれてよかった。きっと最初のゲームの説明をわかってもらえたからだと思う。ぼくたちの『説明力』があがったな。」という感想がありました。木の実を使ったおもちゃ作りに取り組む中で、より楽しくするには、より多くの人が挑戦してくれるにはと考えながら、おもちゃの形や大きさを「あぁでもない、こぉでもない。」と繰り返していたところを2年生が見ていたのではないかと思うような2年生の「お褒めの言葉」をもらってとてもうれしそうでした。

昼休みには4年生の学年発表を行いました。国語で学習した「ごんぎつね」の(音楽)劇でした。練習中に何回かお邪魔しました。いつも「先生、どうですか?ぼくたちの発表は?」とまっすぐな眼をした11名が聞いてきました。いくつかアドバイスをすると、「先生、当日は絶対泣きますよ。私たちの劇は、絶対感動的ですから。」とかなり自信を持った発言をしていました。が、今朝は「先生、だめです。もう緊張して、どうしましょう。」と弱気な発言をする子ばかりでした。そんな11名が、発表が始まると、堂々とした眼をして凛とした声でセリフを言います。いつも以上に、間をあけたり、抑揚をつけたりして、それぞれの登場人物になり切っていました。見ている子どもたちは、一瞬でも見逃してはいけないような気持で見たり聞いたりしていました。午前中の2年生の言葉(1日1日を大切にして工夫してきたこと)を思い出し、涙腺が緩くなっていきました。きっと、4年生は「自分たちが真剣に思いを表現すれば、きっと受け止めてくれるだろう。」と安心しているから、恥ずかしさや緊張から逃げないでできたのでしょう。また、見ている子どもたちは、4年生の一生懸命さをしっかり受け止められるくらい、自分たちも一生懸命取り組んだ経験を思い出したのでしょう。その相互作用が、より一層よい発表にしました。

6枚目の写真は、発表直後の4年生の様子です。この発表は、本校の近年の発表ではなかったスタイルです。その状況で、子どもたちは手探り状態だったと思います。担任からはたくさんの「厳しい指摘」を受けて、くじけそうなことがたくさんあったでしょう。それを乗り越えて得た喜びを実感している様子です。

1日1日を大切にして工夫、努力していることを、子どもたちが察することができるようになってきたことがわかった、印象的な1日でした。

昼休みには4年生の学年発表を行いました。国語で学習した「ごんぎつね」の(音楽)劇でした。練習中に何回かお邪魔しました。いつも「先生、どうですか?ぼくたちの発表は?」とまっすぐな眼をした11名が聞いてきました。いくつかアドバイスをすると、「先生、当日は絶対泣きますよ。私たちの劇は、絶対感動的ですから。」とかなり自信を持った発言をしていました。が、今朝は「先生、だめです。もう緊張して、どうしましょう。」と弱気な発言をする子ばかりでした。そんな11名が、発表が始まると、堂々とした眼をして凛とした声でセリフを言います。いつも以上に、間をあけたり、抑揚をつけたりして、それぞれの登場人物になり切っていました。見ている子どもたちは、一瞬でも見逃してはいけないような気持で見たり聞いたりしていました。午前中の2年生の言葉(1日1日を大切にして工夫してきたこと)を思い出し、涙腺が緩くなっていきました。きっと、4年生は「自分たちが真剣に思いを表現すれば、きっと受け止めてくれるだろう。」と安心しているから、恥ずかしさや緊張から逃げないでできたのでしょう。また、見ている子どもたちは、4年生の一生懸命さをしっかり受け止められるくらい、自分たちも一生懸命取り組んだ経験を思い出したのでしょう。その相互作用が、より一層よい発表にしました。

6枚目の写真は、発表直後の4年生の様子です。この発表は、本校の近年の発表ではなかったスタイルです。その状況で、子どもたちは手探り状態だったと思います。担任からはたくさんの「厳しい指摘」を受けて、くじけそうなことがたくさんあったでしょう。それを乗り越えて得た喜びを実感している様子です。

1日1日を大切にして工夫、努力していることを、子どもたちが察することができるようになってきたことがわかった、印象的な1日でした。