とったぞー 取れたことのおすそ分けを

2023-10-02 17:24:57

今日は、秋らしい涼しく、快晴の中での芋ほりでした。まず初めに、阿用地区振興協議会の方より芋の掘り方、おいしく食べるための保管の仕方などの説明を聞きました。実際に掘り始めると、今年度は大豊作だったようですので、大きな芋に挑戦する子ども、いっぺんにたくさんの芋を採ろうとする子ども、異年齢で協力して採っていく子どもなど、たくさんの様子が見られました。思い思いの「ガッツポーズ」で採れた喜びを表していました。

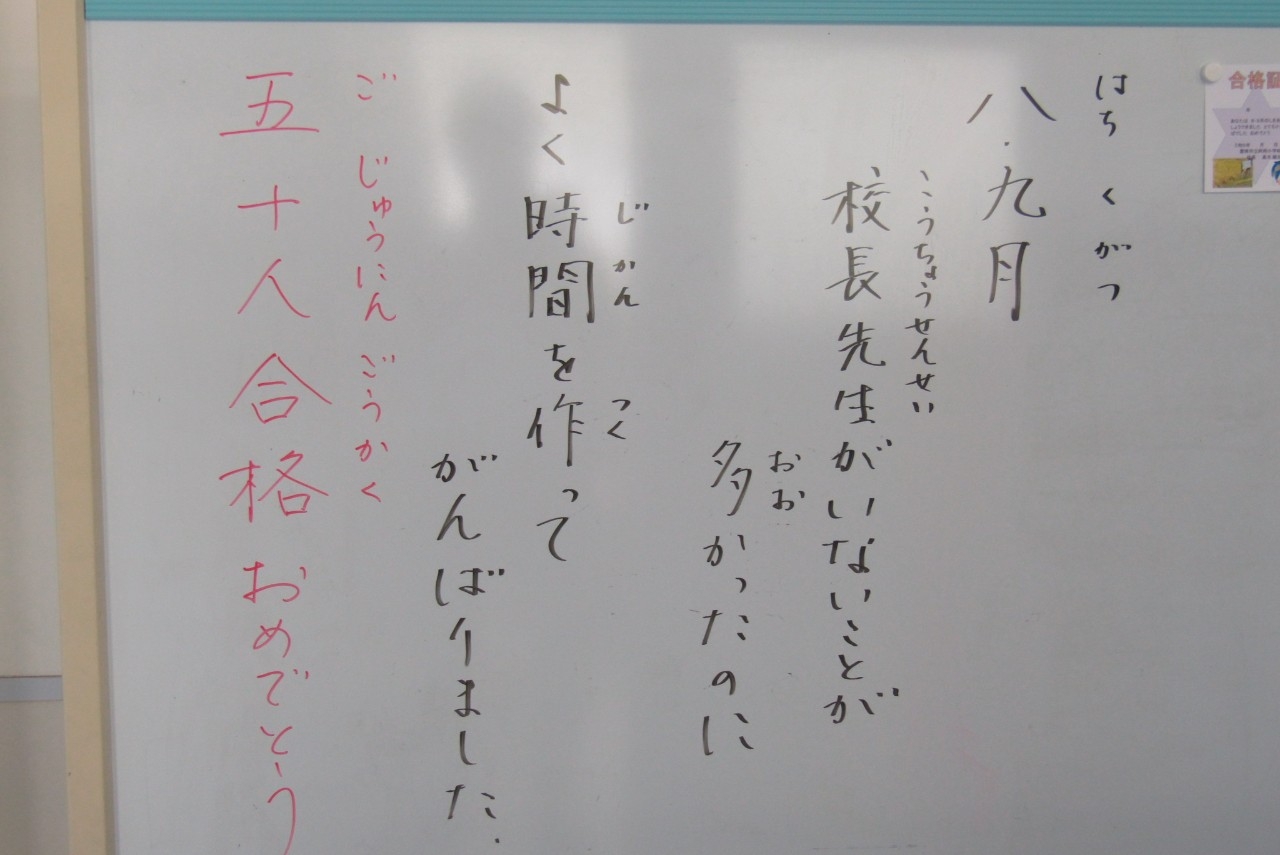

今年は、鳥獣対策のための柵をご用意いただき、昨年度のように収穫ゼロということはありませんでした。また、子どもたちが芋植え後に、熱い中、縦割り班で協力し合って水やりを忘れずに行ったこと、夏休み中の酷暑の中での草取りをしていただいた地域の皆様と本校教職員などとおかげで、とても大きな芋がたくさん採れることとなりました。校長が「どうしてこんな大きなお芋が採れたのだろう?」と聞くと、今あげたようなことを高学年ばかりではなく、低・中学年からも一生懸命言っていました。どれが欠けても、収穫は難しかったことを感じて、「感謝」の気持ちを大きくしてほしいです。

その後、家庭に持って帰る芋を2本選ぶ活動をしました。自分の顔より大きい芋を採る子、袋を忘れたからやむを得ず小さい芋を採る子、大きさより柔らかさと甘さを追究して小さいいもを選ぶ子など、一人ひとりが考えて選択していることがよくわかりました。「私も、家族もサツマイモ嫌いなの。だから小さいのでいいんだ。」という子がいました。すかさず、ほかの子が「阿用小学校で採れた芋は全然違うよ。甘くて、蜜がたくさんあるよ。食べてごらん。」と説得していました。自分たちで植え、育て、採ったからこそ、「おいしさ」が格別だということを知ってほしかったようです。

本校の子どもたちの素敵なところは、6枚目の写真の姿です。すべての活動が終わった時に、シャベルなどを使ったままであることを思い出し、それらを洗うためにわざわざ帰ってきました。当たり前のように、黙々と作業をする子が何人もいます。こうした、表立っては見えないけれど、大切な仕事をすることが、明日を創りあげる力を培うことの一つだと思います。

今年は、鳥獣対策のための柵をご用意いただき、昨年度のように収穫ゼロということはありませんでした。また、子どもたちが芋植え後に、熱い中、縦割り班で協力し合って水やりを忘れずに行ったこと、夏休み中の酷暑の中での草取りをしていただいた地域の皆様と本校教職員などとおかげで、とても大きな芋がたくさん採れることとなりました。校長が「どうしてこんな大きなお芋が採れたのだろう?」と聞くと、今あげたようなことを高学年ばかりではなく、低・中学年からも一生懸命言っていました。どれが欠けても、収穫は難しかったことを感じて、「感謝」の気持ちを大きくしてほしいです。

その後、家庭に持って帰る芋を2本選ぶ活動をしました。自分の顔より大きい芋を採る子、袋を忘れたからやむを得ず小さい芋を採る子、大きさより柔らかさと甘さを追究して小さいいもを選ぶ子など、一人ひとりが考えて選択していることがよくわかりました。「私も、家族もサツマイモ嫌いなの。だから小さいのでいいんだ。」という子がいました。すかさず、ほかの子が「阿用小学校で採れた芋は全然違うよ。甘くて、蜜がたくさんあるよ。食べてごらん。」と説得していました。自分たちで植え、育て、採ったからこそ、「おいしさ」が格別だということを知ってほしかったようです。

本校の子どもたちの素敵なところは、6枚目の写真の姿です。すべての活動が終わった時に、シャベルなどを使ったままであることを思い出し、それらを洗うためにわざわざ帰ってきました。当たり前のように、黙々と作業をする子が何人もいます。こうした、表立っては見えないけれど、大切な仕事をすることが、明日を創りあげる力を培うことの一つだと思います。