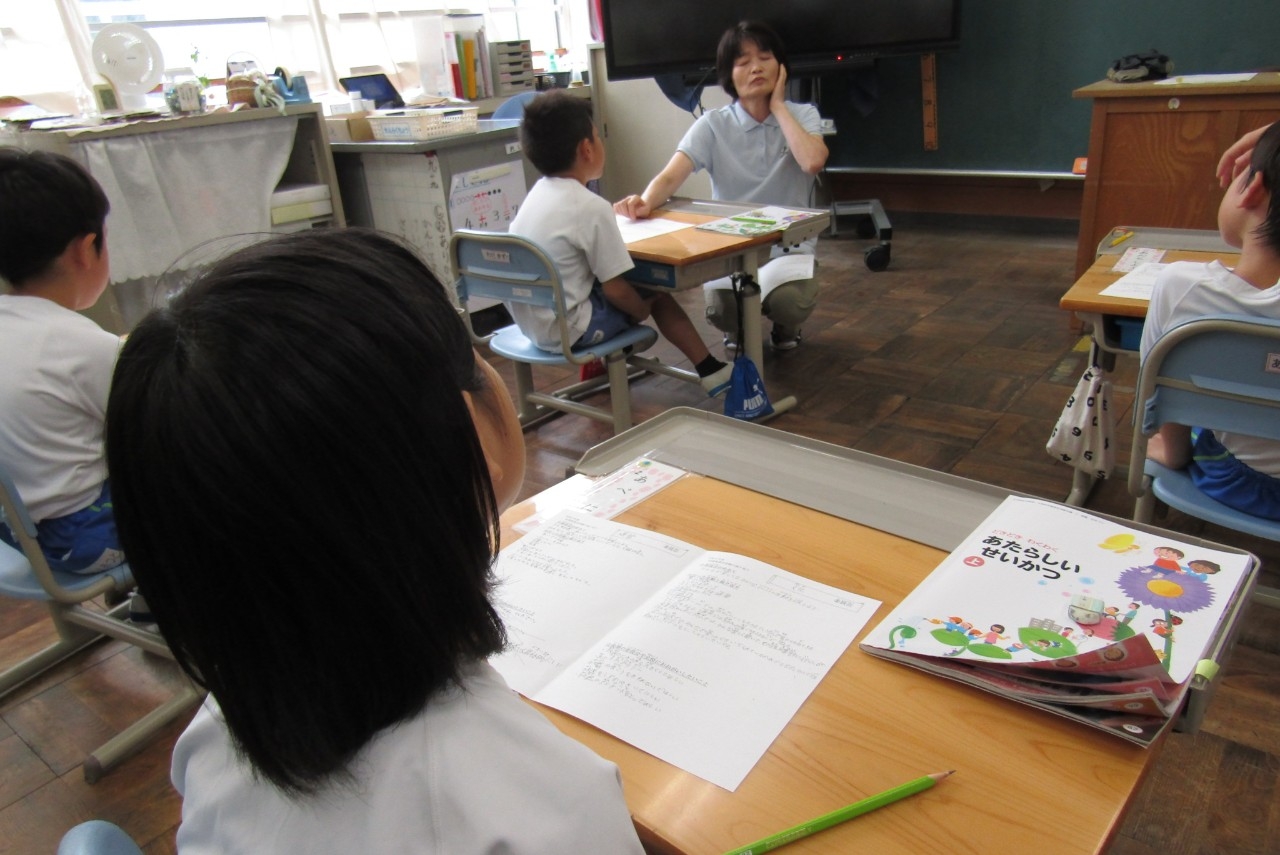

真剣な雰囲気の教室

2023-09-25 17:37:50

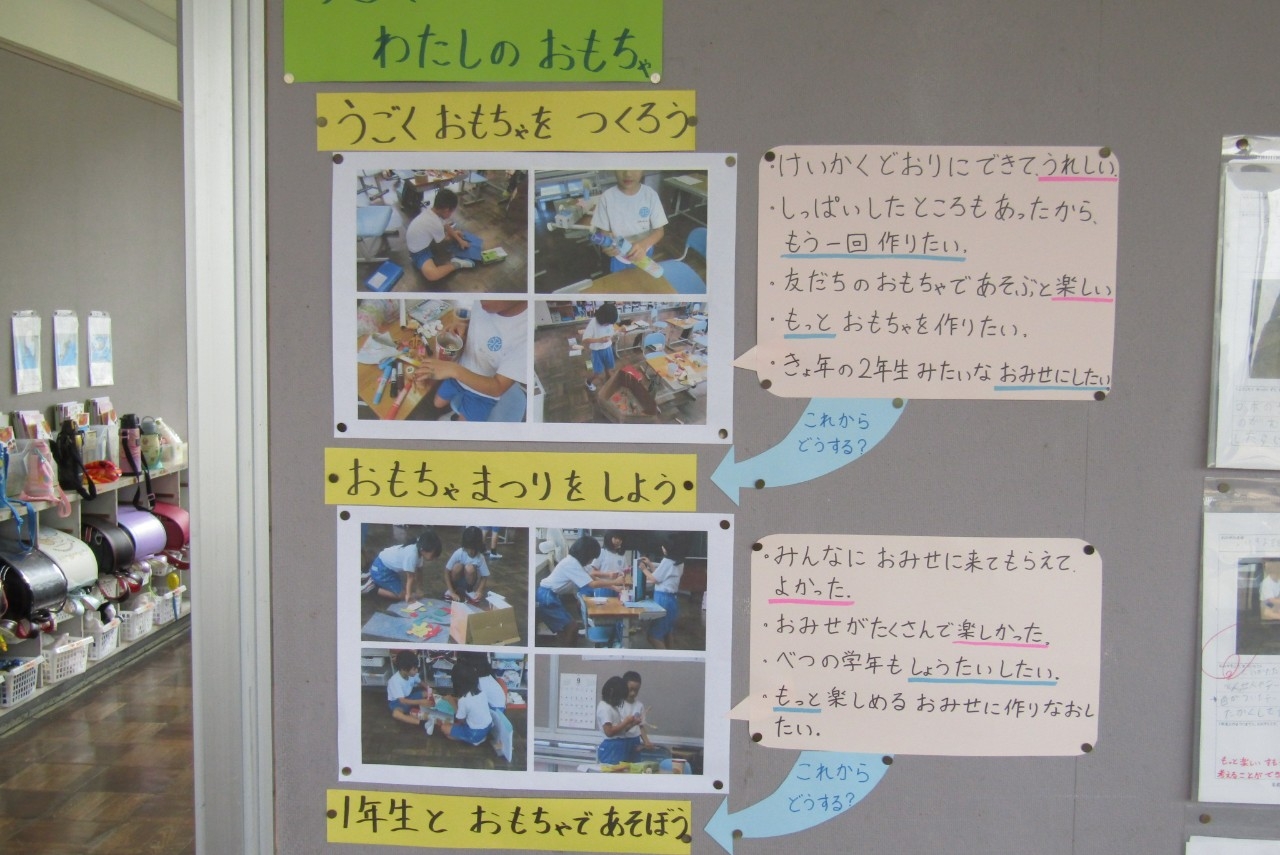

今日2年生の教室をのぞいてみると、ビッグモニターを見つめて「後、~を書かないといけないんじゃないかな。」「遠足のしおりには何が書いてあったのかな。」などという声が聞こえてきました。いつも以上に、真剣で、全員が同じ課題に向かっている様子がうかがえました。廊下に出てみると、2枚目の写真のような掲示があり、2年生を真剣にする理由がわかりました。自分がつくったおもちゃで遊んでもらいたいという願いを持った子どもたちは、クラスの友だちだけでは飽き足らず、1年生を招待したくなったようです。そこで、気持ちよく来ていただけるような「案内状」を自分たちで完成させようとして、真剣さを増していたようです。

6年生の教室に入ると、また真剣な面持ちで、黒板や教科書を見て、必死に考えている姿がありました。織田信長と豊臣秀吉が天下統一に向けて行ったことを「政治」「戦い方」「外国とのかかわり」の3つで整理して、信長と秀吉のどちらが天下統一に大きな影響を与えたのかを考えていたようです。「秀吉!」という声が多かったようですが、他者を評価するというのはやはり勇気や覚悟がいります。これから授業を進めるにつれて、どう変化していくのか楽しみです。

1年生教室に入ると、誰もいないかのように静かでした。ただ、筆を水入れで洗う「ちゃぷちゃぷ」という音しか聞こえませんでした。「あったらいいな。」というテーマで、自分が想像したことを絵にあらわしていました。水彩絵の具で、自分がイメージしている形や色を形にしていくことに全員が没頭していました。校長が話しかけると「先生、これはねぇ。」と止まることなく説明を始めそうなので、遠くから写真を撮るだけにしました。

何かに対して真剣に取り組む姿が、月曜日からみられる本校。とてもよい学びを教職員とともにつくりだしている子どもたちの一コマでした。

6年生の教室に入ると、また真剣な面持ちで、黒板や教科書を見て、必死に考えている姿がありました。織田信長と豊臣秀吉が天下統一に向けて行ったことを「政治」「戦い方」「外国とのかかわり」の3つで整理して、信長と秀吉のどちらが天下統一に大きな影響を与えたのかを考えていたようです。「秀吉!」という声が多かったようですが、他者を評価するというのはやはり勇気や覚悟がいります。これから授業を進めるにつれて、どう変化していくのか楽しみです。

1年生教室に入ると、誰もいないかのように静かでした。ただ、筆を水入れで洗う「ちゃぷちゃぷ」という音しか聞こえませんでした。「あったらいいな。」というテーマで、自分が想像したことを絵にあらわしていました。水彩絵の具で、自分がイメージしている形や色を形にしていくことに全員が没頭していました。校長が話しかけると「先生、これはねぇ。」と止まることなく説明を始めそうなので、遠くから写真を撮るだけにしました。

何かに対して真剣に取り組む姿が、月曜日からみられる本校。とてもよい学びを教職員とともにつくりだしている子どもたちの一コマでした。