お兄さん、お姉さんみたいになりたいな

2023-09-15 14:59:44

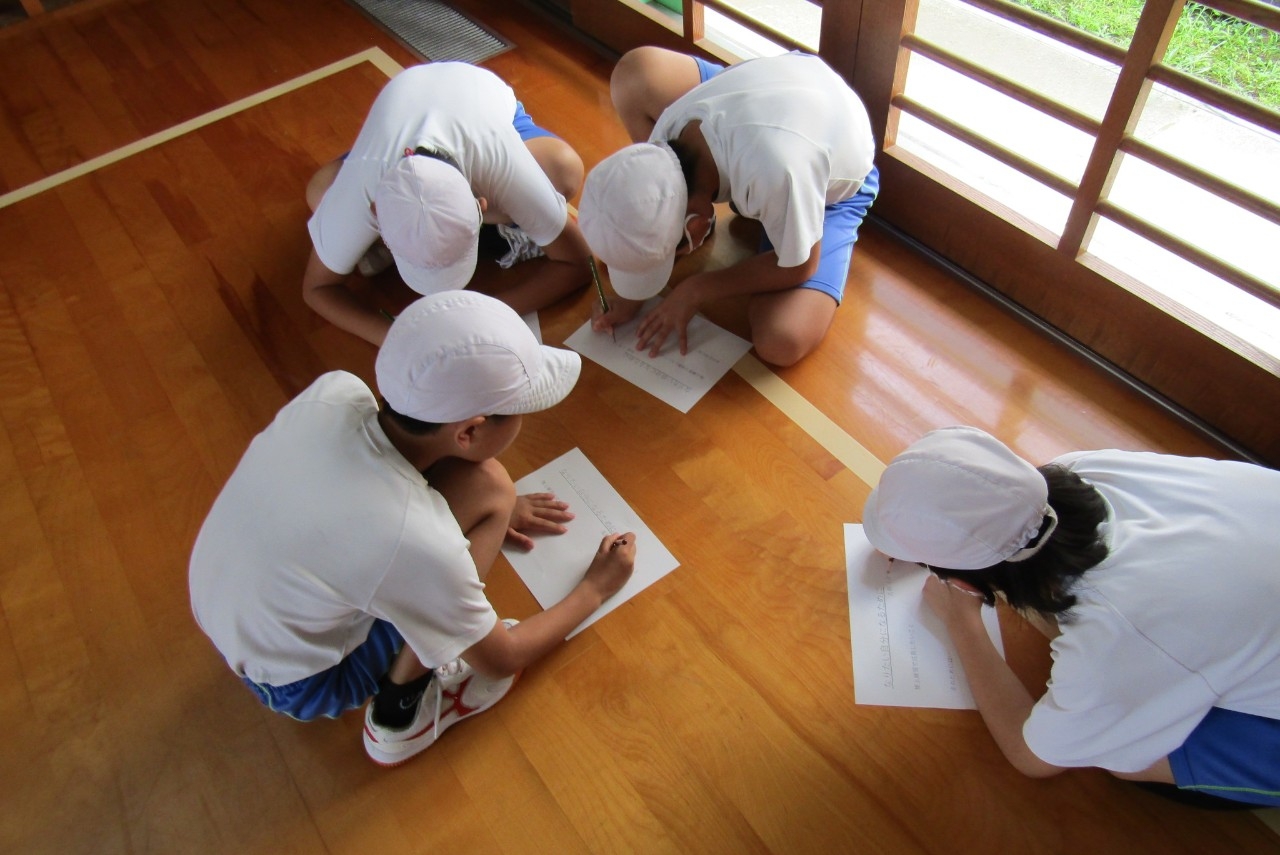

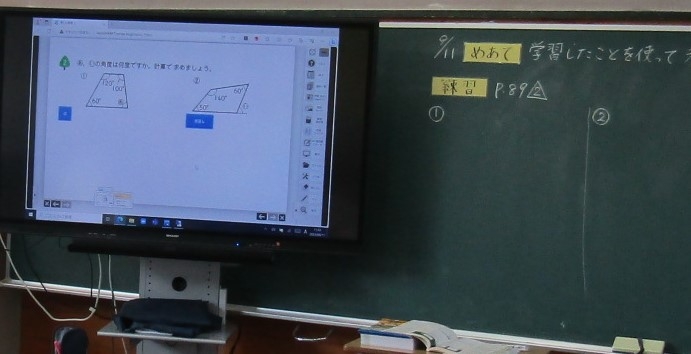

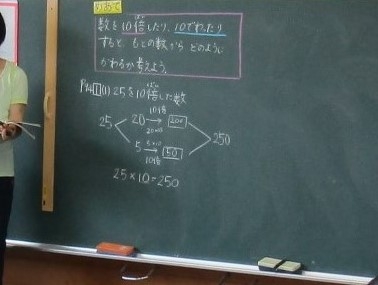

今日の2時間目に、1~4年生は、来週実施する遠足の打ち合わせ会を実施しました。今年度は、列車とバスを利用して、出雲市内の施設を見学したり、体験したりします。合言葉は、「じぶんたちでつくりあげるえんそく」です。その合言葉のもと活動を縦割り班で行いますので、班長ばかりではなく班全員の責任は大きいです。加えて、例年、4、5班編成ですが、今年度は11班です。4年生一人ひとりが班長となっています。先般から、4年生は一足先に遠足の行先などを調べたり、お休みの日に家族で行ってみたりしているようです。また、例年は4年生がすべてを担当していましたが、今年は1年生も2年生も3年生も仕事があるようです。まさしく「自分たちで創りあげる」遠足となっています。2枚目の写真のように、班のメンバーが楽しく過ごせることを祈っています。

3枚目の写真の先頭に座っているのは4年生です。聞いている時の姿勢、まなざしがとても素敵です。後ろにいた1~3年生は、その姿を見て、背筋を伸ばして、話している担当の教職員の目を見て聴くようになっていっていました。誰の指示も受けないで、「4年生のお兄さん、お姉さんみたいにしなくては」とよりよい姿になろうとする雰囲気ができ始めたことがうかがえる姿でした。

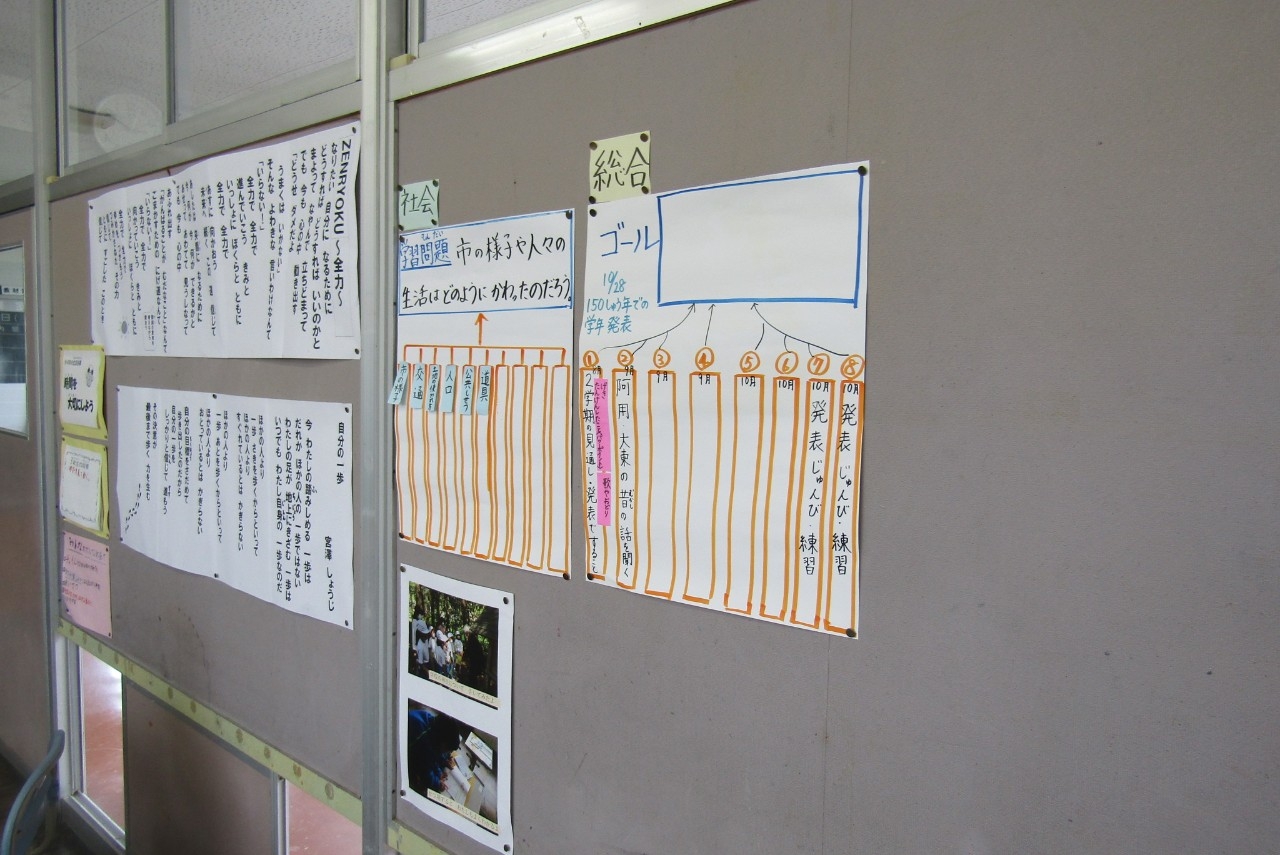

4枚目の写真は、教育実習生が6年生に向けて話をしている様子です。中学校以降の学習や部活動について話をしました。今年度の6年生と同じ人数の学級で6年間学んだということもあり、親近感がわいたようです。6年生にとって、中学校の入学は近くて遠いできごとです。「できれば、このメンバーでずっと過ごしていたい」という思いが強くなっている時期でもあります。だからこそ、本校を巣立って中学校、高等学校、大学へと進んだ先輩の体験談、生活の様子などはとても役立つと思います。また、もやっとしかしていないかもしれませんが、今後の職場体験の際の中学生との出会い、小中交流活動を経て、中学校以降の生活が少しずつイメージできることを願っています。

5、6枚目は、実習生とのお別れの「セレモニー」をしている様子です。「先生、阿用小学校の先生になってくださいね。」「ずっとここにいてください。」などと、目をキラキラさせながら子どもたちから言われるのは、3週間、しっかりと子どもたちと向き合った証拠です。

「こんな大人になりたい」と思う一番身近な存在として、3週間気を張って頑張り続けました。50名の子どもたちの心の中に、ロールモデルとしてはっきりと残っていくと思います。

3枚目の写真の先頭に座っているのは4年生です。聞いている時の姿勢、まなざしがとても素敵です。後ろにいた1~3年生は、その姿を見て、背筋を伸ばして、話している担当の教職員の目を見て聴くようになっていっていました。誰の指示も受けないで、「4年生のお兄さん、お姉さんみたいにしなくては」とよりよい姿になろうとする雰囲気ができ始めたことがうかがえる姿でした。

4枚目の写真は、教育実習生が6年生に向けて話をしている様子です。中学校以降の学習や部活動について話をしました。今年度の6年生と同じ人数の学級で6年間学んだということもあり、親近感がわいたようです。6年生にとって、中学校の入学は近くて遠いできごとです。「できれば、このメンバーでずっと過ごしていたい」という思いが強くなっている時期でもあります。だからこそ、本校を巣立って中学校、高等学校、大学へと進んだ先輩の体験談、生活の様子などはとても役立つと思います。また、もやっとしかしていないかもしれませんが、今後の職場体験の際の中学生との出会い、小中交流活動を経て、中学校以降の生活が少しずつイメージできることを願っています。

5、6枚目は、実習生とのお別れの「セレモニー」をしている様子です。「先生、阿用小学校の先生になってくださいね。」「ずっとここにいてください。」などと、目をキラキラさせながら子どもたちから言われるのは、3週間、しっかりと子どもたちと向き合った証拠です。

「こんな大人になりたい」と思う一番身近な存在として、3週間気を張って頑張り続けました。50名の子どもたちの心の中に、ロールモデルとしてはっきりと残っていくと思います。