川のお医者さん 出動

2023-09-08 17:00:00

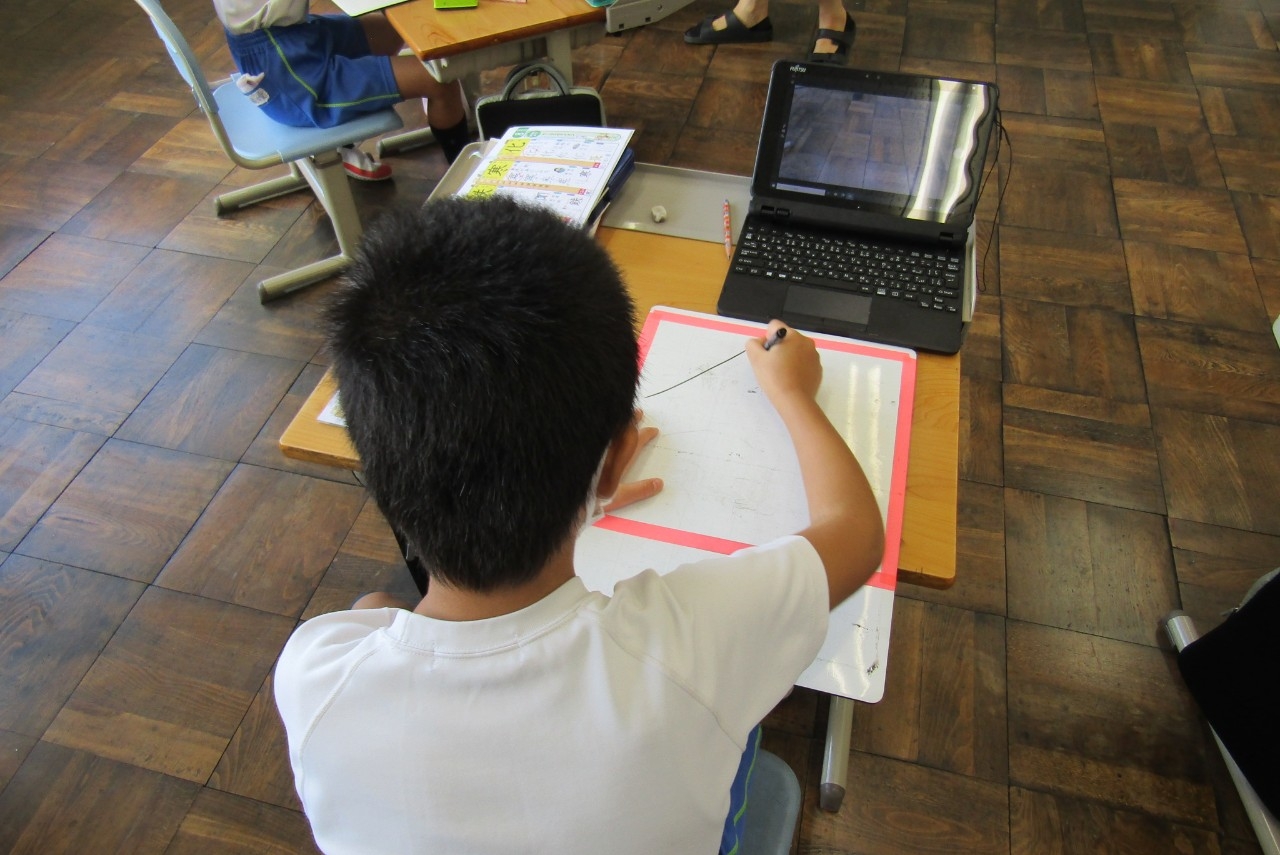

今日午前中、4年生は総合的な学習の時間「川の学習」で、学校前の阿用川にいき、阿用川の「健康」状態を調べに行きました。1学期に4年生は上流から下流まで探検し、昔から様々な工夫や努力を重ねて、きれいにされてきた阿用川について探っていきました。ですから、「阿用川」が大好きな12人(担任も含め)は、実際に阿用川がきれいなのかを自分たちの体を使って調べてみたいと考えました。島根県環境保健公社の方をお招きして、水質を調べていきました。写真の子どもたちは、川でとってきた生き物と、水質によって異なる生き物を分類した表とを照らし合わせているところです。まず、生き物が小さくて、素早く動くので、なかなか識別できなかったです。しかし、12人は粘り強く、環境保健公社の方のアドバイスをいただきながら、調べていました。名前がわかると、水質がきれいな場所に生息する生き物かどうかを、表と照らし合わせていました。

「あっ、これはきれいな水のところで住む生き物だって!」「ちょっときれいなところにいる生き物かぁ。」などと一喜一憂しながら判別をしていました。

その後、少雨の中、魚なども取っていたようです。自然豊かな地域ですが、子どもたちは自由に川遊びができるわけではありません。今回も、地域の方のご厚意で、草刈りをしていただき、川まで入ることができました。図鑑で見る、動画で見るというのと違った、「自分の手で採った」という特別感のある生き物は、より一層いとおしいものだったと思います。自称「川のお医者さん」の12人。これからどのように「学び」を広げ、深めていくのか楽しみです。

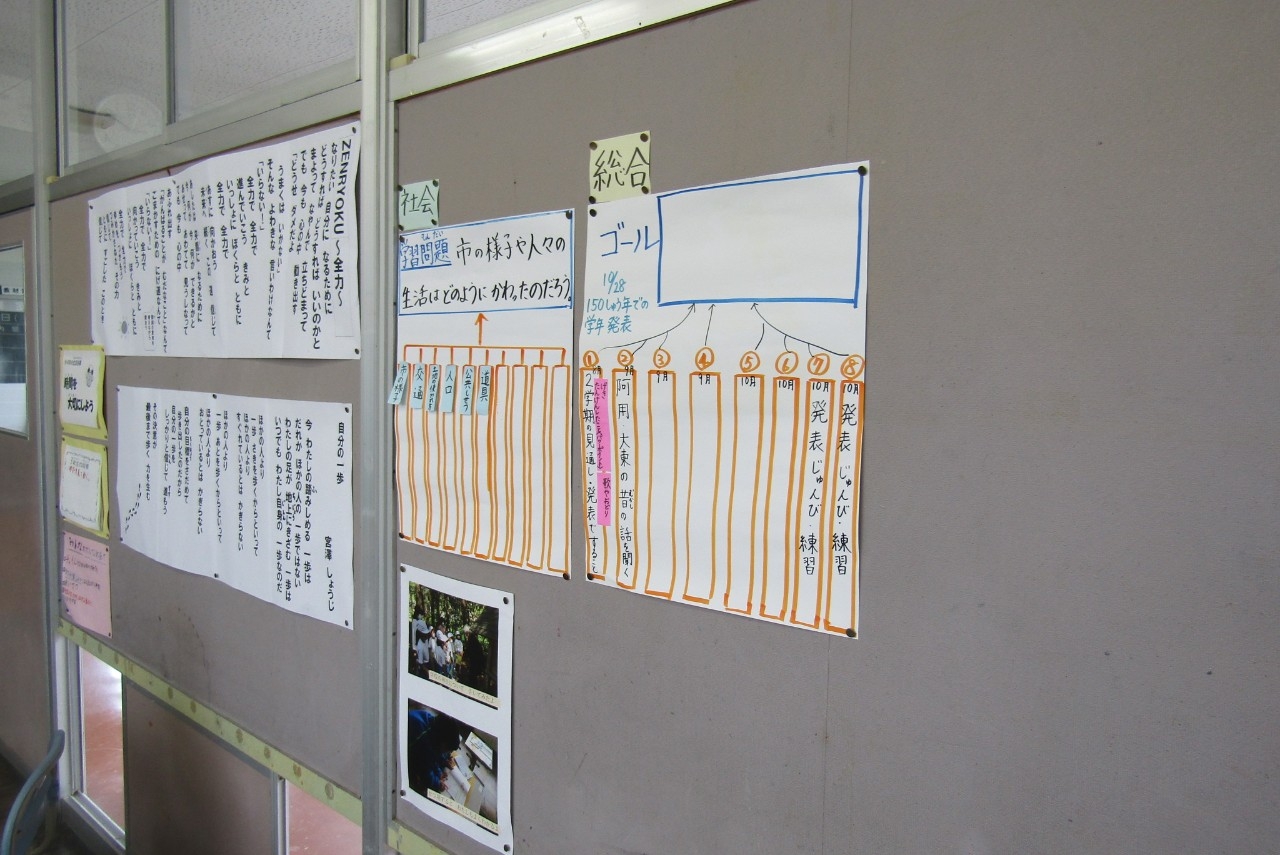

昨日紹介した、昔の阿用の学習をしていた3年生。5枚目の写真のように、自分たちが学んだこと、これから取り組むことが一目でわかる図が掲示してありました。こうしたことが、子どもの学びを充実させていきます。

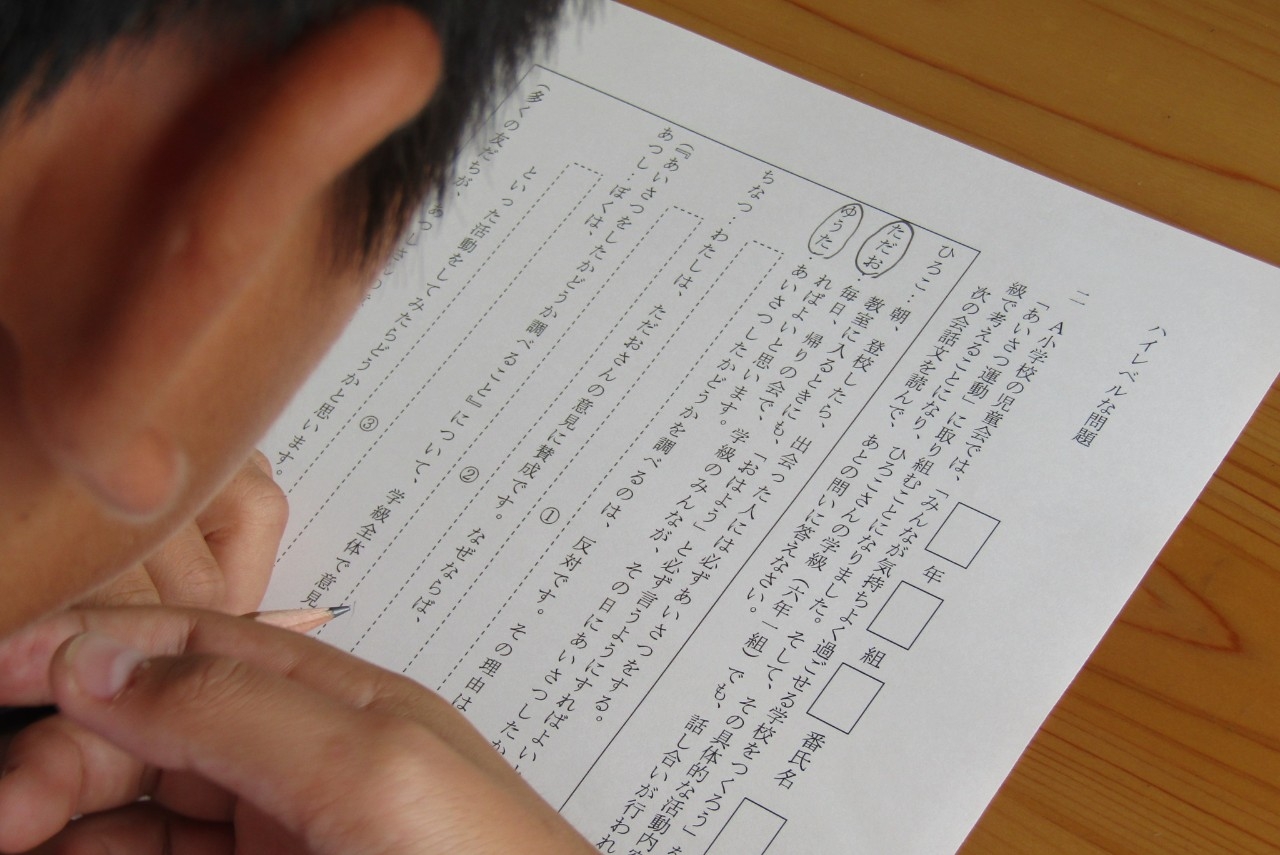

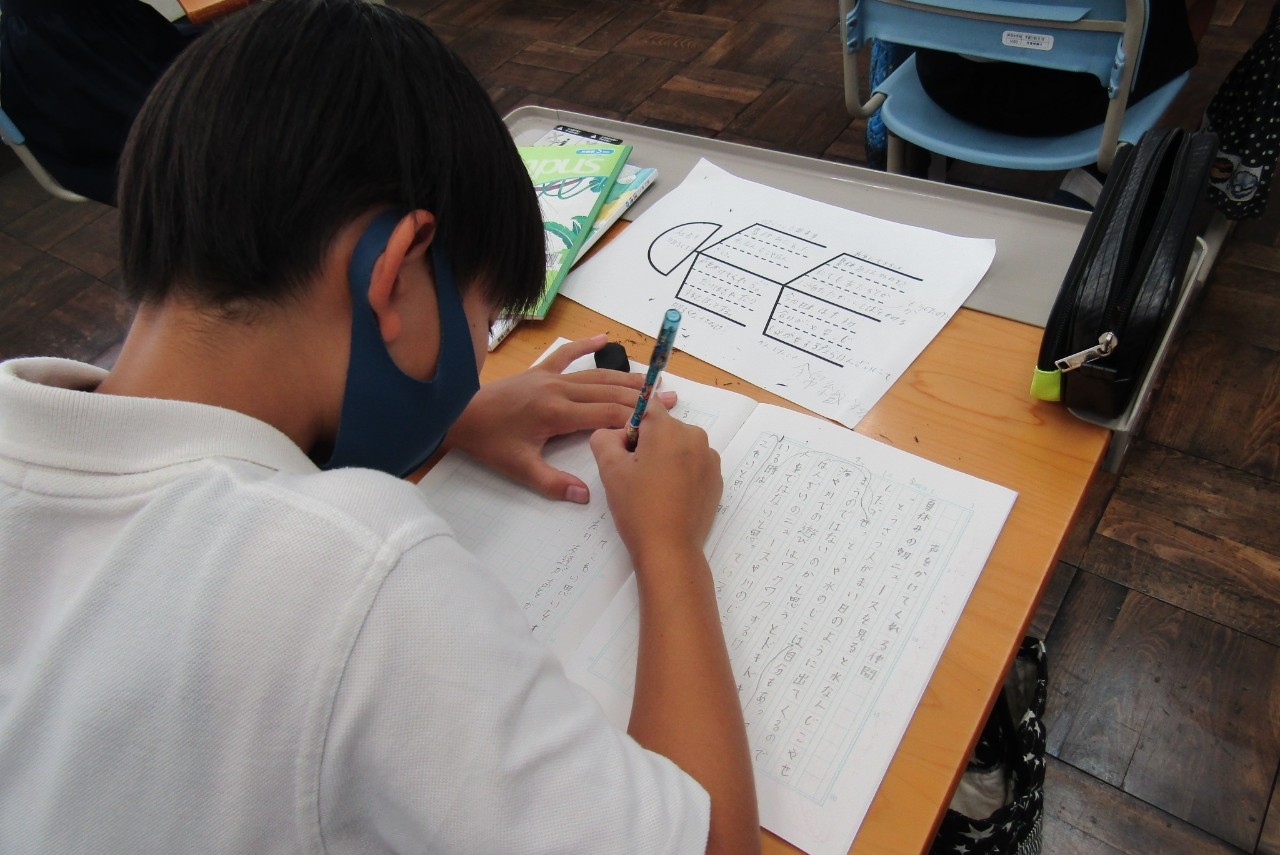

6枚目の写真は、物語文を学習する1年生の姿です。登場人物になり切って考えている様子です。あまりにも、没頭していて、かつかわいくて紹介したくなりました。やはり、4年生の川もそうですが、好きになったり、没頭したりするときの子どもの表情はとても素敵です。

「あっ、これはきれいな水のところで住む生き物だって!」「ちょっときれいなところにいる生き物かぁ。」などと一喜一憂しながら判別をしていました。

その後、少雨の中、魚なども取っていたようです。自然豊かな地域ですが、子どもたちは自由に川遊びができるわけではありません。今回も、地域の方のご厚意で、草刈りをしていただき、川まで入ることができました。図鑑で見る、動画で見るというのと違った、「自分の手で採った」という特別感のある生き物は、より一層いとおしいものだったと思います。自称「川のお医者さん」の12人。これからどのように「学び」を広げ、深めていくのか楽しみです。

昨日紹介した、昔の阿用の学習をしていた3年生。5枚目の写真のように、自分たちが学んだこと、これから取り組むことが一目でわかる図が掲示してありました。こうしたことが、子どもの学びを充実させていきます。

6枚目の写真は、物語文を学習する1年生の姿です。登場人物になり切って考えている様子です。あまりにも、没頭していて、かつかわいくて紹介したくなりました。やはり、4年生の川もそうですが、好きになったり、没頭したりするときの子どもの表情はとても素敵です。