つなげる学び

2023-08-31 17:00:00

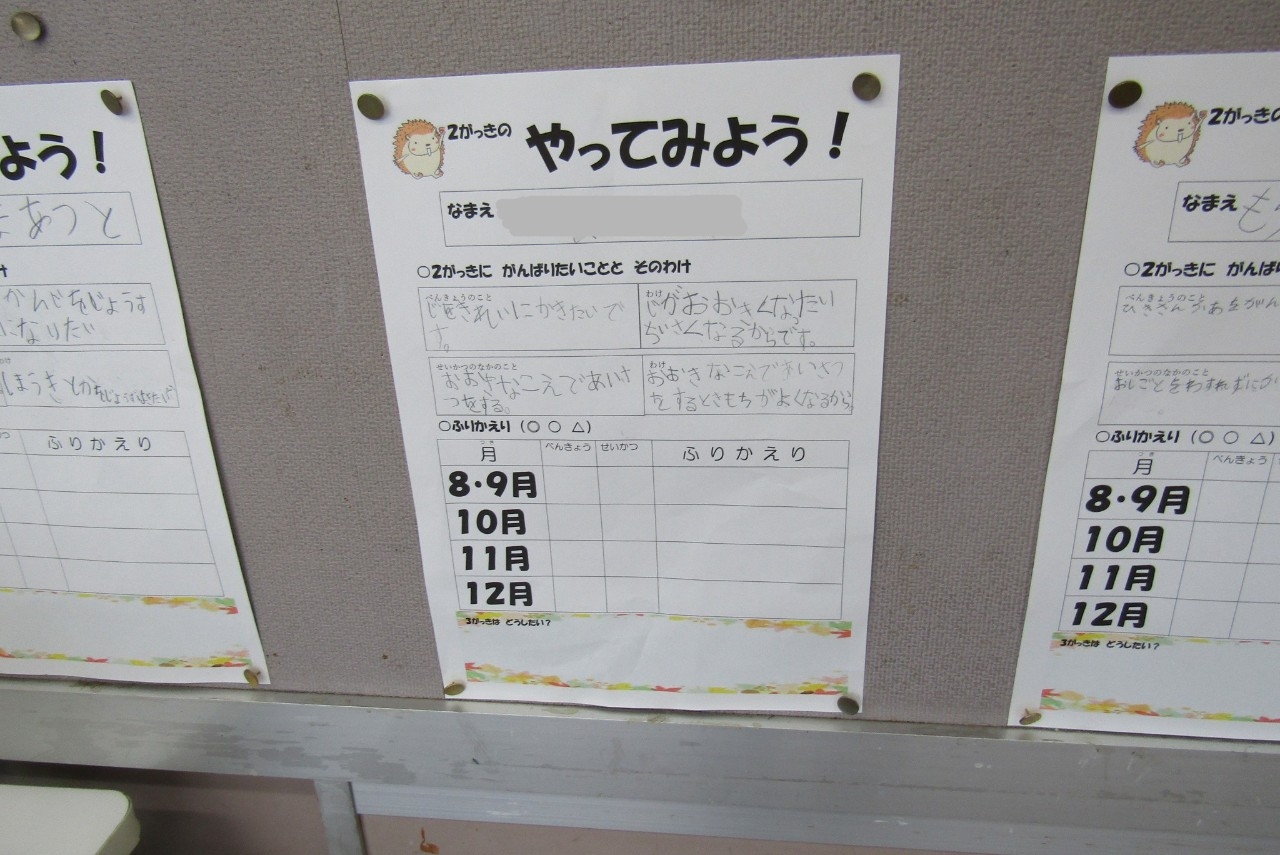

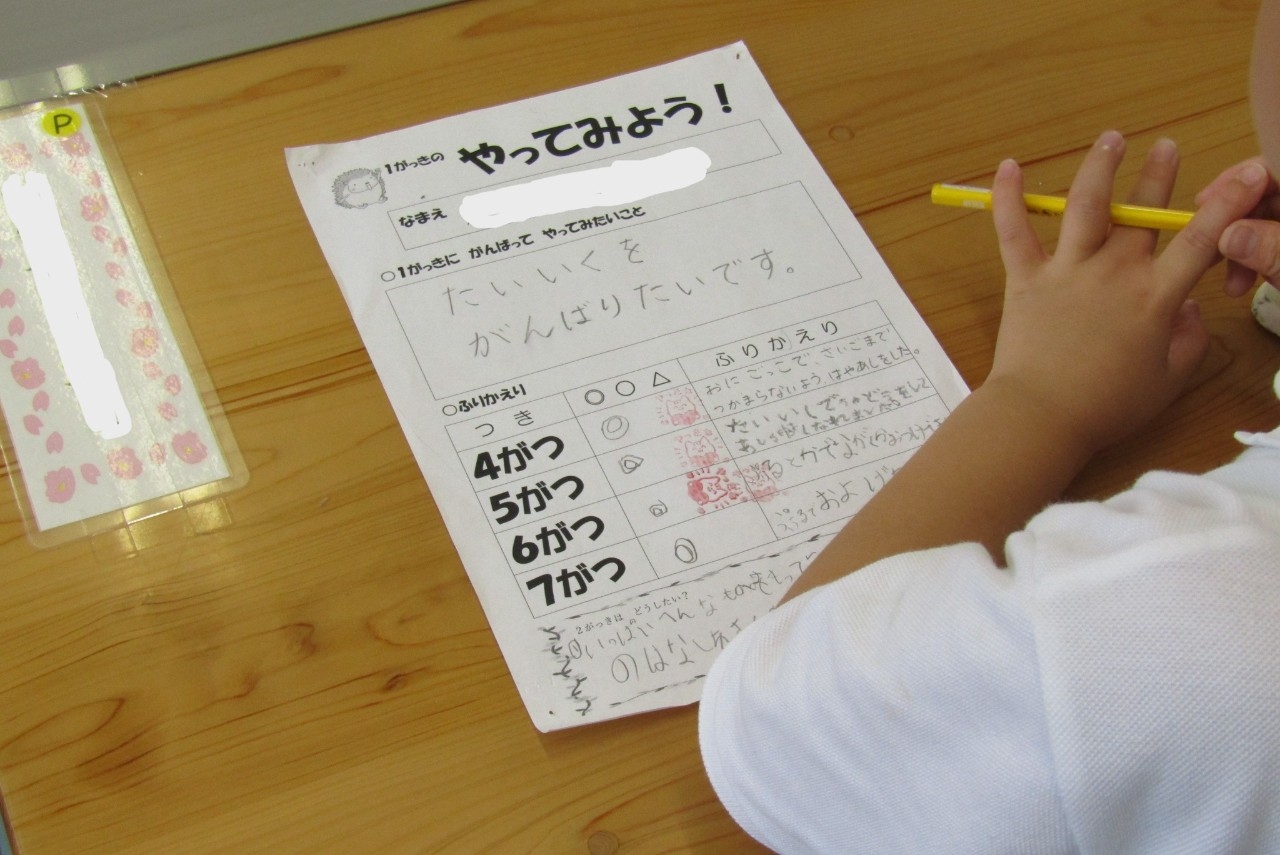

今日2年生の教室をのぞくと、図に書いている子どもの人数の計算の仕方を考えていました。「7+12+8」をどう計算するとよいのかを考えていました。1枚目の写真は「12+8」を先にして、「20」という答えを出す方法でした。2枚目の写真は「7」から順にたしていく方法でした。クラスで意見は分かれたようです。担任は、発表した子の考えと自分の考えのどこが同じで、どこが違うのかを明確にする発問を丁寧にしていました。そうすることで、「自分と同じ」というのが、「答え」ではなく「考え方」であることに気づいていきます。ですから、「簡単にできるのは」という最終的な発問には、「12+8」を先にする、つまり10のまとまりをつくる方がよいという結論に至ったと思います。

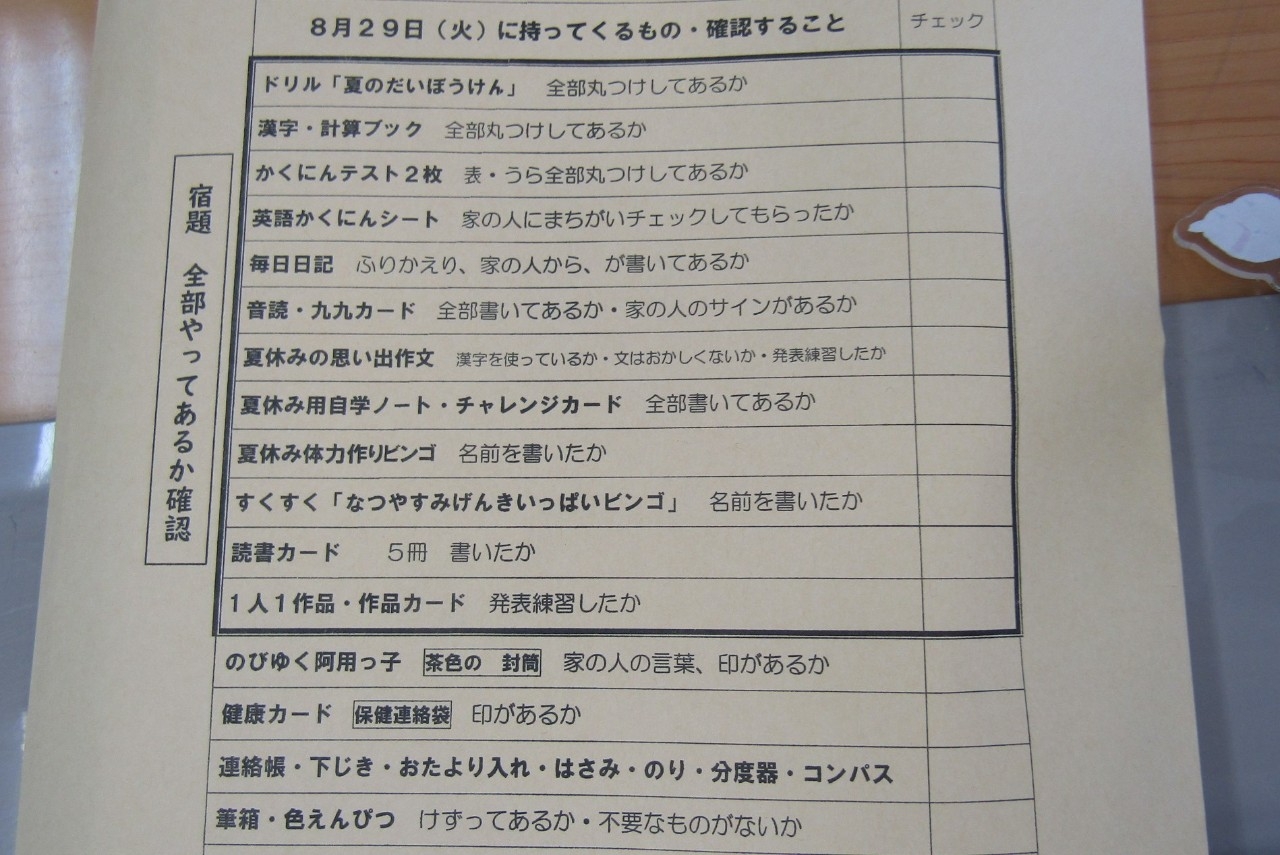

3時間目が終わってから3階にいると、「先生、今から夏休みに練習した50問漢字テストをするから、見に来てください。」というリクエストを4年生の子からもらいました。3枚目の写真のように、真剣な表情で挑んでいる姿を見ると、それだけで「苦手かもしれないけれど、漢字を覚えようとする姿勢が身についてきた。」と感慨深くなります。担任は、そのテスト前に4枚目の写真のような、「ペアでもう一度チェックタイム」を設けました。すると「〇〇ちゃん、そこは横線が一本多いよ。」「惜しい、少しはみ出ているよ。」などと、子どもたち一人ひとりが「教師」となって教え合っていました。夏休み期間中に、ほぼ一人で取り組んでいたので間違った思い込みも多々あったようです。「ありがとう、これで2点(50問テストですので、1問が2点となります。)得したわ。」といった声が聞こえました。結果はすぐわかるようですが、苦手でも逃げないで40日近く取り組んだことが「大きな学び」だと思います。

先日6年生のある子が、「先生、ぼく全然だめだ。」と言って落胆していました。聞いてみると、漢字練習を1回しかしていなかったようです。すると、友だちが、「〇〇ちゃんは、漢字ができないんじゃなくて、長く練習していなかったことがいけないんじゃない?」と言っていました。漢字がなかなか覚えられない、漢字を覚える気持ちになれないということで困っている子はたくさんいます。5枚目の写真は、3年生の漢字の取組の様子です。ホワイトボードに大きな字で書き写していました。ノートに書くより、正誤がわかりやすくて覚えやすいという子、なんだかしっくりこないからノートがいいという子と様々です。学習用タブレットのおかげで、ホワイトボードのほか、漢字のアプリや漢字ドリルなど様々な方法で漢字を覚えることができます。「ぼくだめだ。」というのではなく、漢字を覚える方法が自分に合わないことに気づくことが大切です。

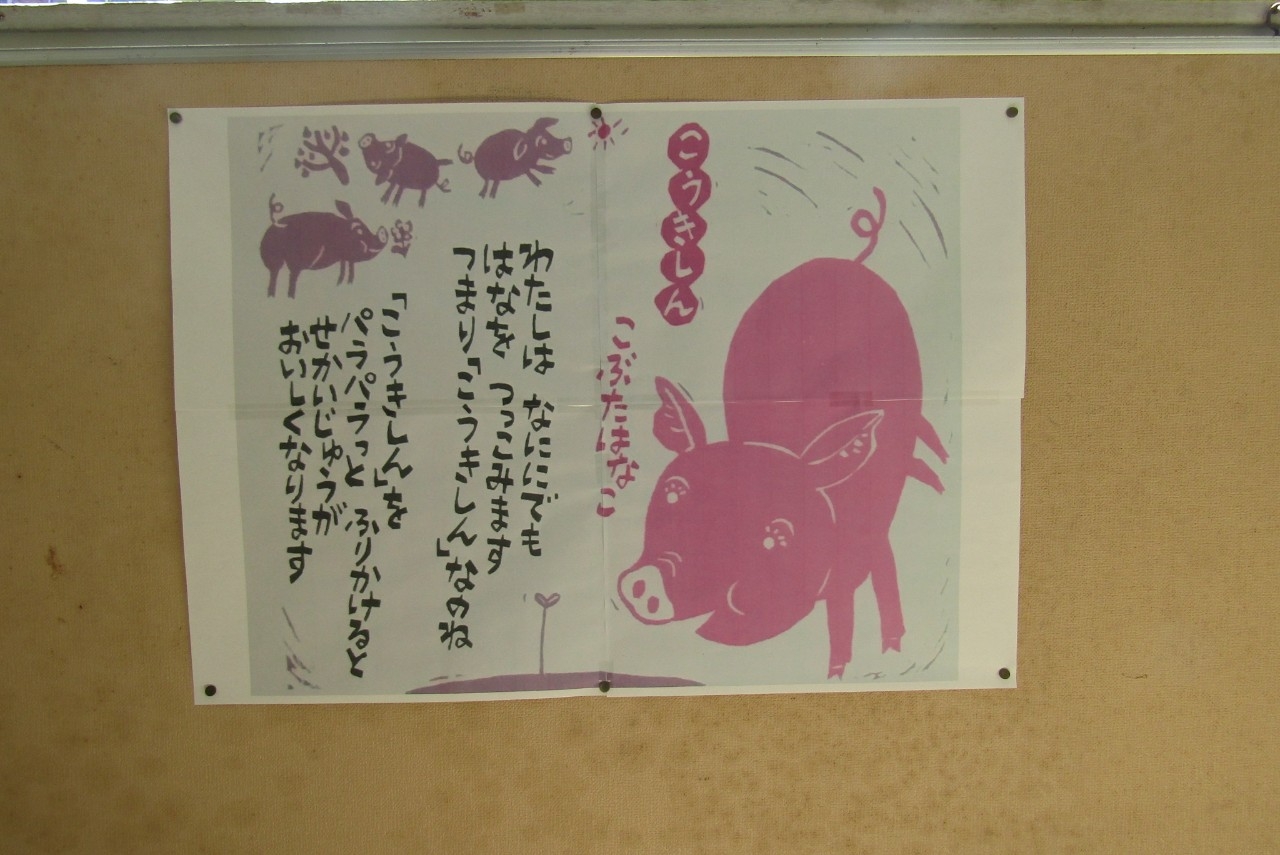

そうした、子ども一人ひとりの、強みを生かして、願いを実現させて、自分なりに学んできた「成果」を、「夏休み作品展」で公開しています。どうぞ、お越しください。

3時間目が終わってから3階にいると、「先生、今から夏休みに練習した50問漢字テストをするから、見に来てください。」というリクエストを4年生の子からもらいました。3枚目の写真のように、真剣な表情で挑んでいる姿を見ると、それだけで「苦手かもしれないけれど、漢字を覚えようとする姿勢が身についてきた。」と感慨深くなります。担任は、そのテスト前に4枚目の写真のような、「ペアでもう一度チェックタイム」を設けました。すると「〇〇ちゃん、そこは横線が一本多いよ。」「惜しい、少しはみ出ているよ。」などと、子どもたち一人ひとりが「教師」となって教え合っていました。夏休み期間中に、ほぼ一人で取り組んでいたので間違った思い込みも多々あったようです。「ありがとう、これで2点(50問テストですので、1問が2点となります。)得したわ。」といった声が聞こえました。結果はすぐわかるようですが、苦手でも逃げないで40日近く取り組んだことが「大きな学び」だと思います。

先日6年生のある子が、「先生、ぼく全然だめだ。」と言って落胆していました。聞いてみると、漢字練習を1回しかしていなかったようです。すると、友だちが、「〇〇ちゃんは、漢字ができないんじゃなくて、長く練習していなかったことがいけないんじゃない?」と言っていました。漢字がなかなか覚えられない、漢字を覚える気持ちになれないということで困っている子はたくさんいます。5枚目の写真は、3年生の漢字の取組の様子です。ホワイトボードに大きな字で書き写していました。ノートに書くより、正誤がわかりやすくて覚えやすいという子、なんだかしっくりこないからノートがいいという子と様々です。学習用タブレットのおかげで、ホワイトボードのほか、漢字のアプリや漢字ドリルなど様々な方法で漢字を覚えることができます。「ぼくだめだ。」というのではなく、漢字を覚える方法が自分に合わないことに気づくことが大切です。

そうした、子ども一人ひとりの、強みを生かして、願いを実現させて、自分なりに学んできた「成果」を、「夏休み作品展」で公開しています。どうぞ、お越しください。