終わりが近づきました

2023-07-19 16:51:26

今日の昼休みに健康委員会主催のフレンド集会を実施しました。新型コロナウイルス感染症が5類に移行したものの、様々な感染症が流行していましたので、安全管理上「延期」を何度もさせてしまっていました。健康委員会のメンバーにとっては「やっと、やらせてもらえた。」というところでしょう。2枚目、3枚目の写真は、「新聞ゲーム」をしている様子です。1番初めは新聞紙1枚の上に二人が立ちます。じゃんけんで負けると、新聞を半分に折らなければいけません、負け続けていくと、新聞の面積が狭くなり、2人が立つ場所はだんだんとなくなっていきます。3枚目の二人のように、おんぶをしなくてはいけません。個人情報の関係上、もっと楽しそうな表情だったり、仲睦まじい様子だったりする写真を紹介できないのが残念です。初めにペアになったのですが、ほとんどのペアが違う学年同士だったこと、負けたチームが残っているチームを応援していることなど、本校の子どもたちの「心の解放」ぶりがたくさん見られました。

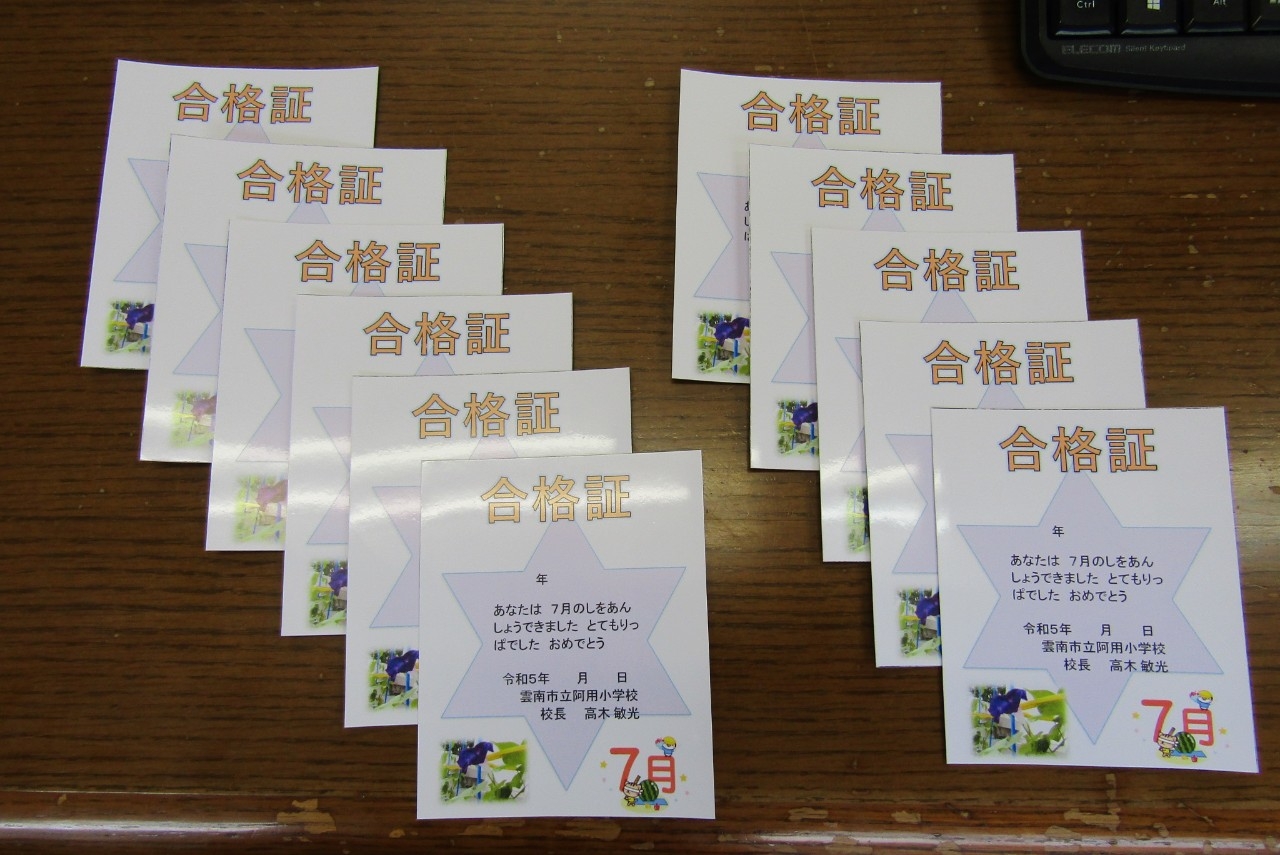

1学期が終わろうとしています。4枚目の写真は、今月の詩の暗唱が合格した時の「合格証」です。今日だけでも、13名の子どもが言いに来ました。「校長先生、出張が多すぎです。いつもいないじゃないですか。」と言いながら校長室に入ってくる子、「ここまで遅くなったから、完璧ですよ。」と自信満々の表情で入ってくる子、「まだ覚えていないんです。」と自信なさそうに入ってきて、すらすら言って笑顔で帰っていく子、様々です。自分の覚えるタイミングや自信の度合い、学校行事等の忙しさと校長の出張具合を調整しながら、毎月「今月の詩」の暗唱を言いに来る子どもたち、頭が下がります。健康委員のメンバーでまだ合格していない子が「まだまだ忙しいので、明日にかけます。」と言って、フレンド集会の準備に行きました。明日待っています。

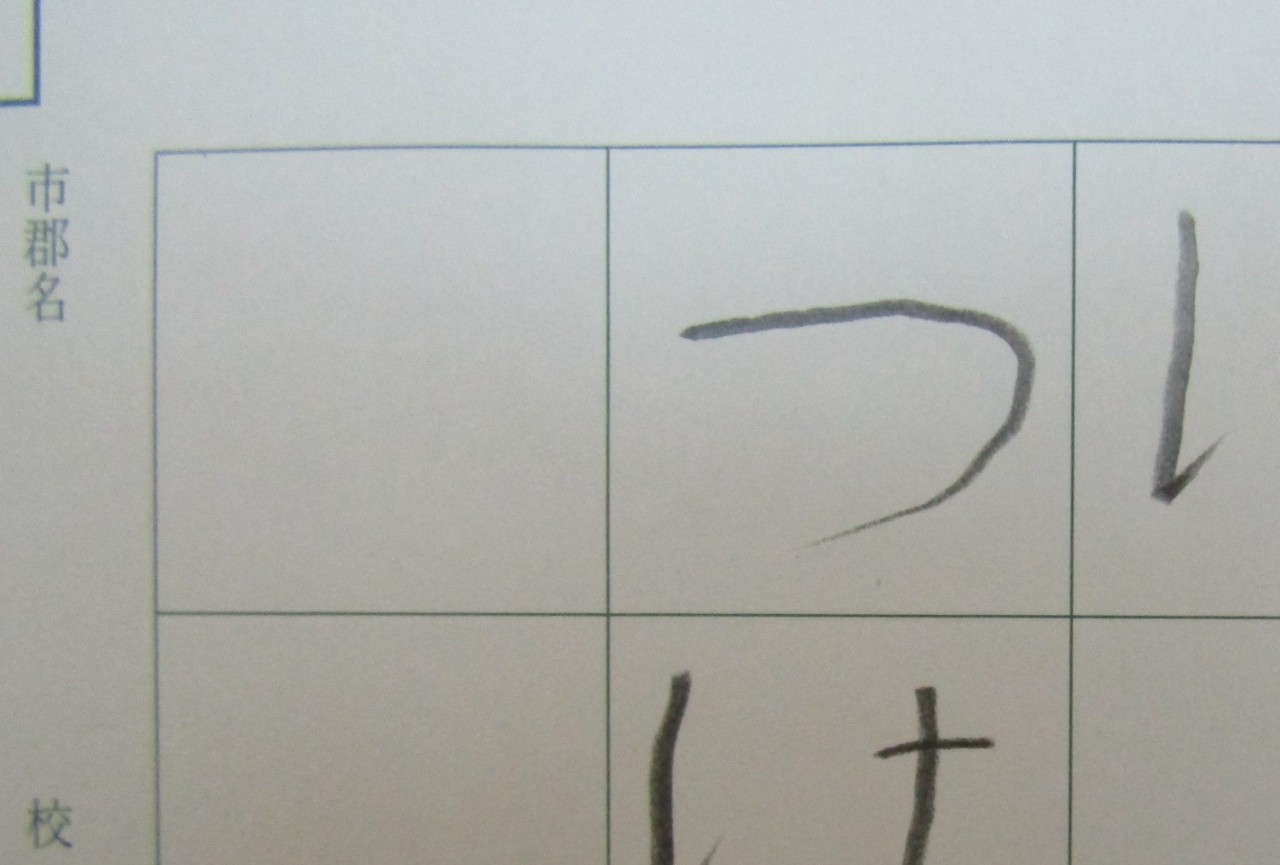

5枚目の写真は、学期末の風物詩です。ほとんどの子が、この子と同じような「重装備」で帰っていきました。6枚目の写真は、硬筆書写コンクールの1年生の作品の一部です。あまりにも「つ」がうまく書けていて、写真を撮りました。忘れてはいけないことは、1年生は4月からひらがなを学んだのです。よく集中して、この作品をつくりだしたと思います。担任も子どもたちも、粘り強くがんばったと感慨深くなりました。

1学期が終わろうとしています。4枚目の写真は、今月の詩の暗唱が合格した時の「合格証」です。今日だけでも、13名の子どもが言いに来ました。「校長先生、出張が多すぎです。いつもいないじゃないですか。」と言いながら校長室に入ってくる子、「ここまで遅くなったから、完璧ですよ。」と自信満々の表情で入ってくる子、「まだ覚えていないんです。」と自信なさそうに入ってきて、すらすら言って笑顔で帰っていく子、様々です。自分の覚えるタイミングや自信の度合い、学校行事等の忙しさと校長の出張具合を調整しながら、毎月「今月の詩」の暗唱を言いに来る子どもたち、頭が下がります。健康委員のメンバーでまだ合格していない子が「まだまだ忙しいので、明日にかけます。」と言って、フレンド集会の準備に行きました。明日待っています。

5枚目の写真は、学期末の風物詩です。ほとんどの子が、この子と同じような「重装備」で帰っていきました。6枚目の写真は、硬筆書写コンクールの1年生の作品の一部です。あまりにも「つ」がうまく書けていて、写真を撮りました。忘れてはいけないことは、1年生は4月からひらがなを学んだのです。よく集中して、この作品をつくりだしたと思います。担任も子どもたちも、粘り強くがんばったと感慨深くなりました。