自学 自分で考えたことを学び、自分で評価する

2023-07-11 17:53:46

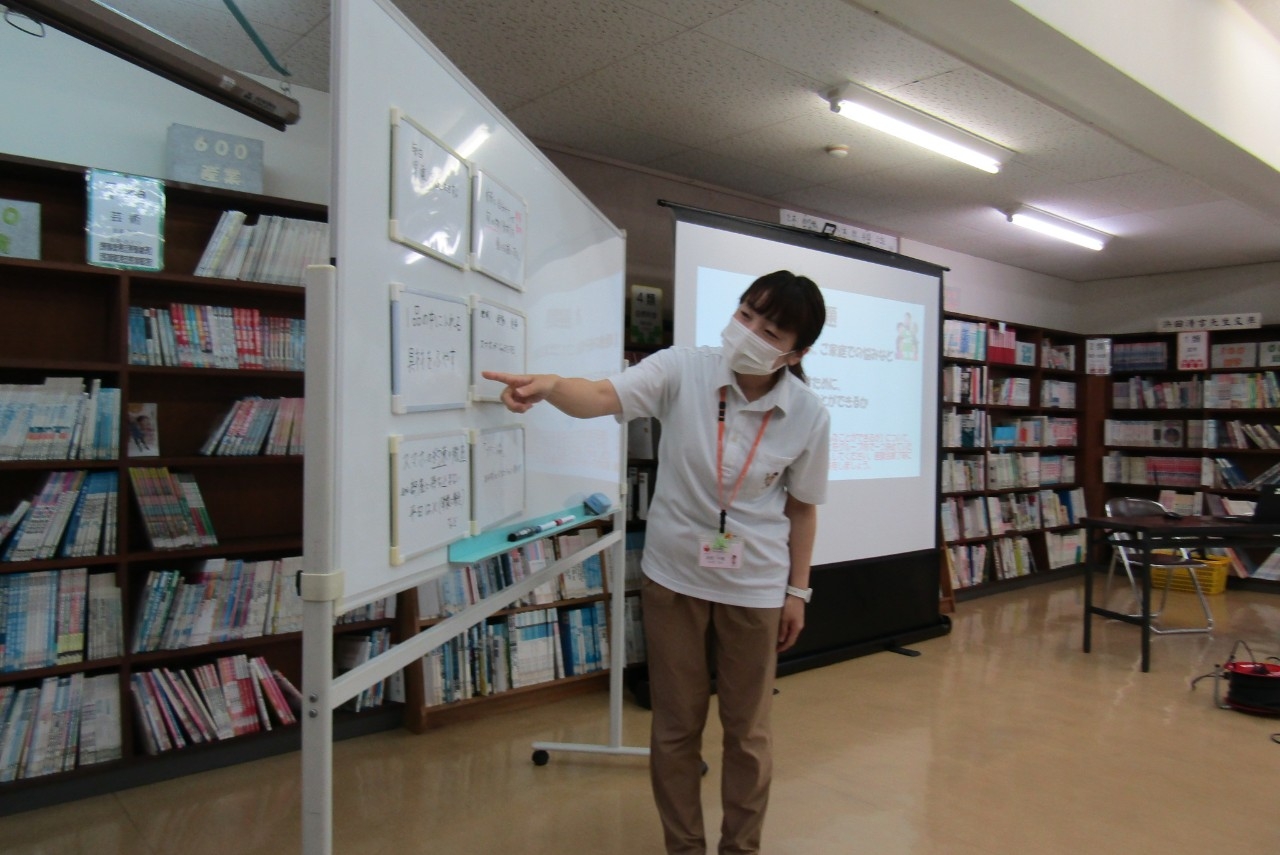

先日2年生教室に入ると、自学ノートについて学んでいました。黒板には、「自分で えらんで 丸して しらべて まとめて」「今週のめあて 自分からはじめる」と書いてありました。今年の2年生は、授業の進行を日直の子どもたちが行うなど、「自分で」「みんなで」を合言葉にして取り組んでいます。ですから、当然自学ノートの取組も大切なものとして位置付けているのでしょう。いつも以上に真剣な表情で聞いていました。2枚目の写真は、とりかかった姿です。「なにをするとよいのかな。よしこれを。」などと、一人ひとりが少しウキウキしながら取り組み始めていました。

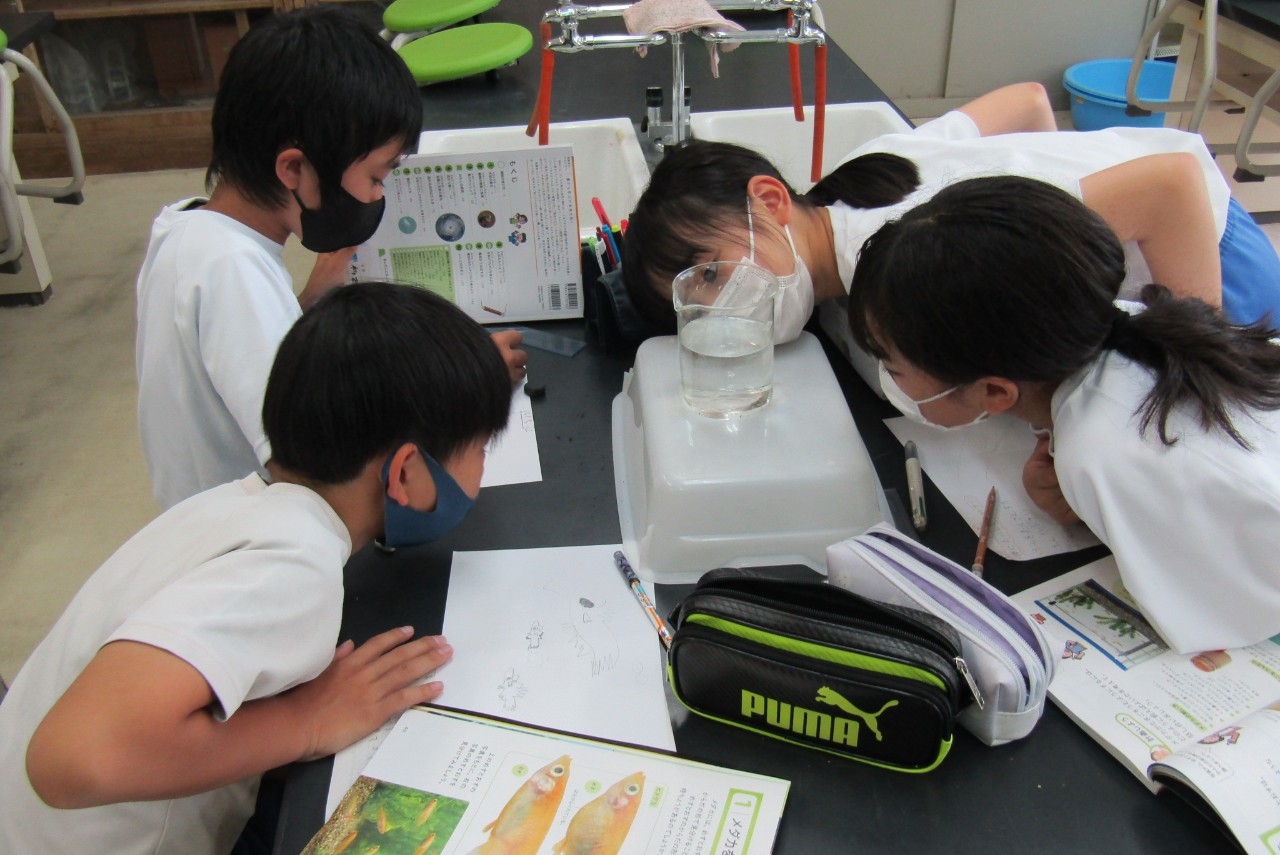

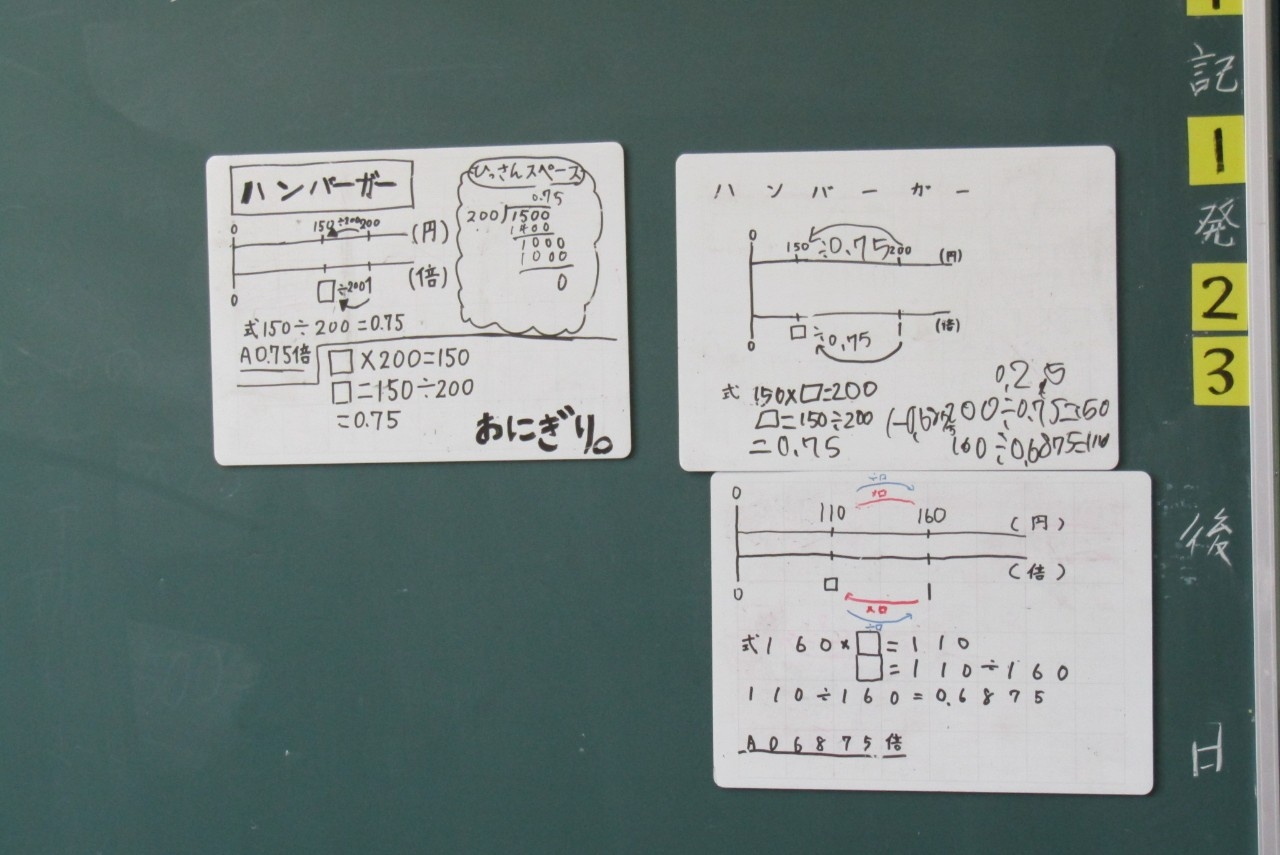

3枚目の写真は、5年生の子どもたちの自学ノートのチャレンジウィークでの取組を掲示したものです。漢字一つとっても、覚え方が違うことがわかります。同じ熟語を何度も書く子、たくさんの熟語を調べる子、成り立ちを書く子など様々でした。とても素晴らしいのは、自分で目標を立てていることです。「覚えた感じを多くの機会で使えるように、熟語を調べる。」などといった目標があるので、どんな方法で漢字練習をするのかが一目でわかります。きっと、脳内で「〇〇(自分の名前)は、~がしたいから、鉛筆を持って字を書いているんだな。」と言い聞かせるのだと思います。4枚目の写真は、5年生の算数の授業でグループごとに、自分たちの考えたことを図や式を使って表したものです。この写真は、それをホワイトボードに書いた日と違う日の授業中に掲示してあったものを撮影したものです。このホワイトボードを使って、新たな問題を解こうとしていました。自分たちで工夫や苦労して表したものを活用して、次の学びを広げたり深めたりする経験が、よりよい「自学」にもつながると思います。

5枚目の写真は、6年生の社会の様子です。「今日のめあては何にする?」という担任の問いかけに、「昨日は聖徳太子を学んで、天皇の政治が、」とか、「蘇我氏を倒したっていうことは」などと、前回の学習を踏まえて、自分たちで「問い」を考えていきました。その後、大化の改新で、どんなことが、どのような思いや願いで行われていったのかを、資料集や教科書を使ってペアに説明する活動をしていました。おもしろいことに、自分なりの言葉でストーリーを作って話していました。社会科の目標には、判断や選択したことを議論、説明することができるようにする、という内容があります。自分事として、歴史上の出来事を自分の言葉で説明していくことは、歴史を通して「自分の生き方や現在・未来の社会」を考えることにつながります。これも大切な「自学」です。

夏休みが近づきます。大人が用意したものを、大人の監視下で取り組み、その後、丸つけなどを大人がして「直させられる」のは、ただの「勉強」です。今後求められるのは、「自学」です。自分で「学ぶ」ことが大切です。

3枚目の写真は、5年生の子どもたちの自学ノートのチャレンジウィークでの取組を掲示したものです。漢字一つとっても、覚え方が違うことがわかります。同じ熟語を何度も書く子、たくさんの熟語を調べる子、成り立ちを書く子など様々でした。とても素晴らしいのは、自分で目標を立てていることです。「覚えた感じを多くの機会で使えるように、熟語を調べる。」などといった目標があるので、どんな方法で漢字練習をするのかが一目でわかります。きっと、脳内で「〇〇(自分の名前)は、~がしたいから、鉛筆を持って字を書いているんだな。」と言い聞かせるのだと思います。4枚目の写真は、5年生の算数の授業でグループごとに、自分たちの考えたことを図や式を使って表したものです。この写真は、それをホワイトボードに書いた日と違う日の授業中に掲示してあったものを撮影したものです。このホワイトボードを使って、新たな問題を解こうとしていました。自分たちで工夫や苦労して表したものを活用して、次の学びを広げたり深めたりする経験が、よりよい「自学」にもつながると思います。

5枚目の写真は、6年生の社会の様子です。「今日のめあては何にする?」という担任の問いかけに、「昨日は聖徳太子を学んで、天皇の政治が、」とか、「蘇我氏を倒したっていうことは」などと、前回の学習を踏まえて、自分たちで「問い」を考えていきました。その後、大化の改新で、どんなことが、どのような思いや願いで行われていったのかを、資料集や教科書を使ってペアに説明する活動をしていました。おもしろいことに、自分なりの言葉でストーリーを作って話していました。社会科の目標には、判断や選択したことを議論、説明することができるようにする、という内容があります。自分事として、歴史上の出来事を自分の言葉で説明していくことは、歴史を通して「自分の生き方や現在・未来の社会」を考えることにつながります。これも大切な「自学」です。

夏休みが近づきます。大人が用意したものを、大人の監視下で取り組み、その後、丸つけなどを大人がして「直させられる」のは、ただの「勉強」です。今後求められるのは、「自学」です。自分で「学ぶ」ことが大切です。