思いよとどけ

2023-06-28 17:32:39

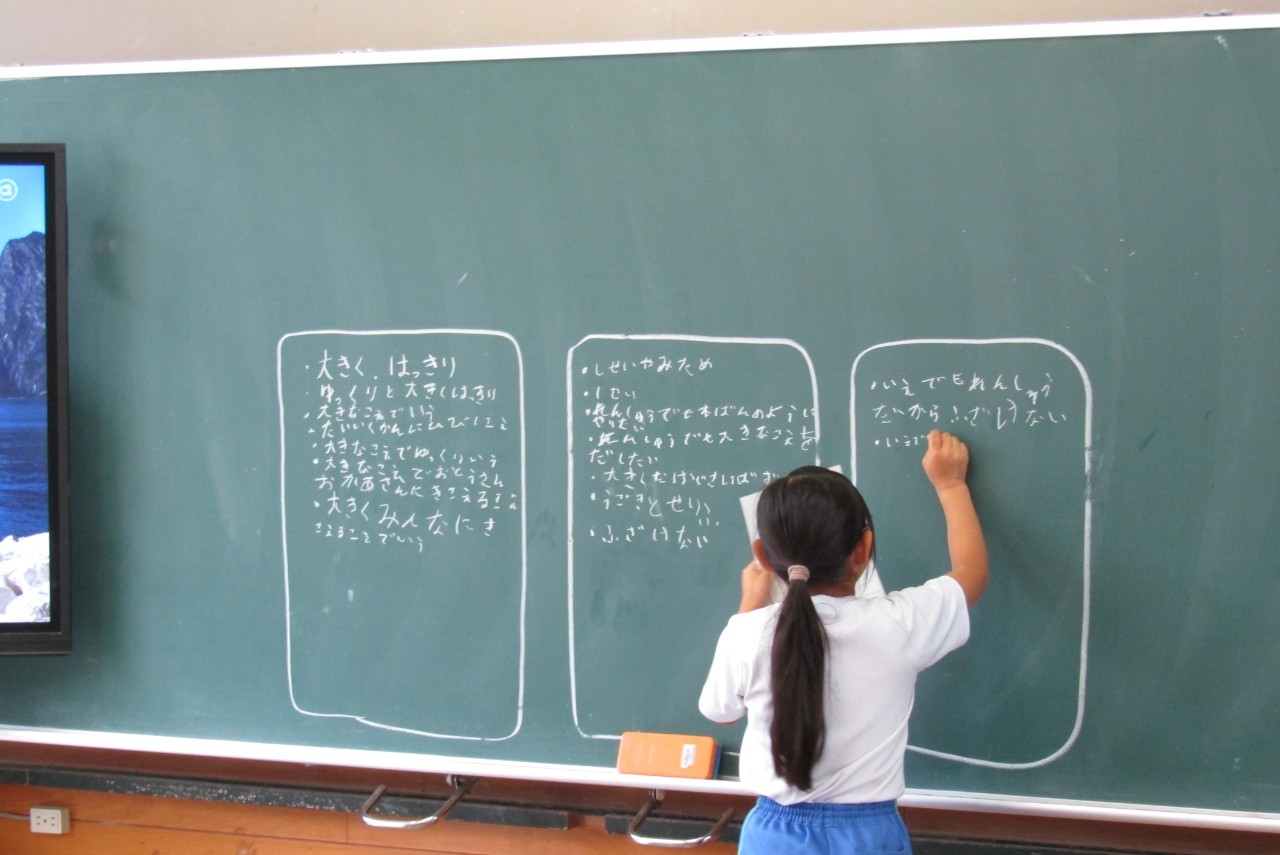

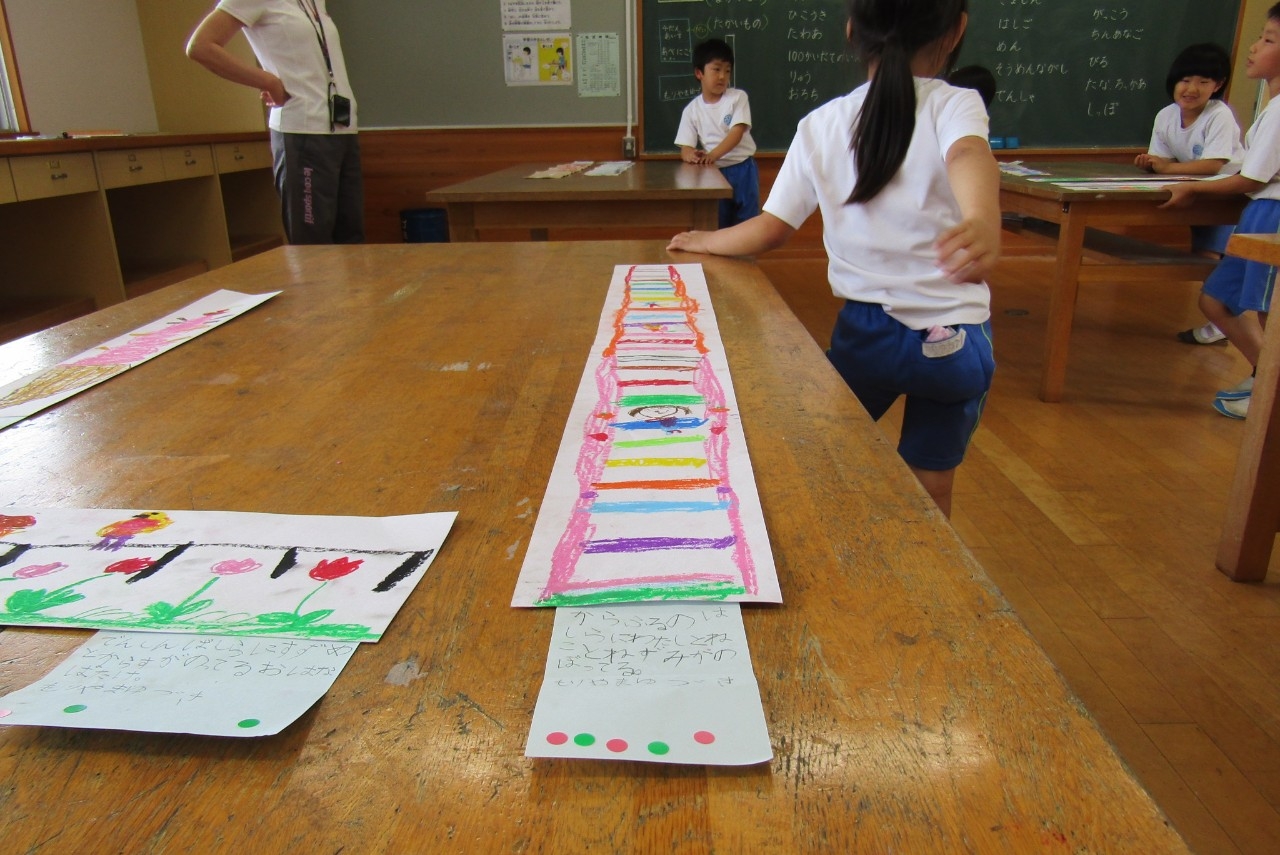

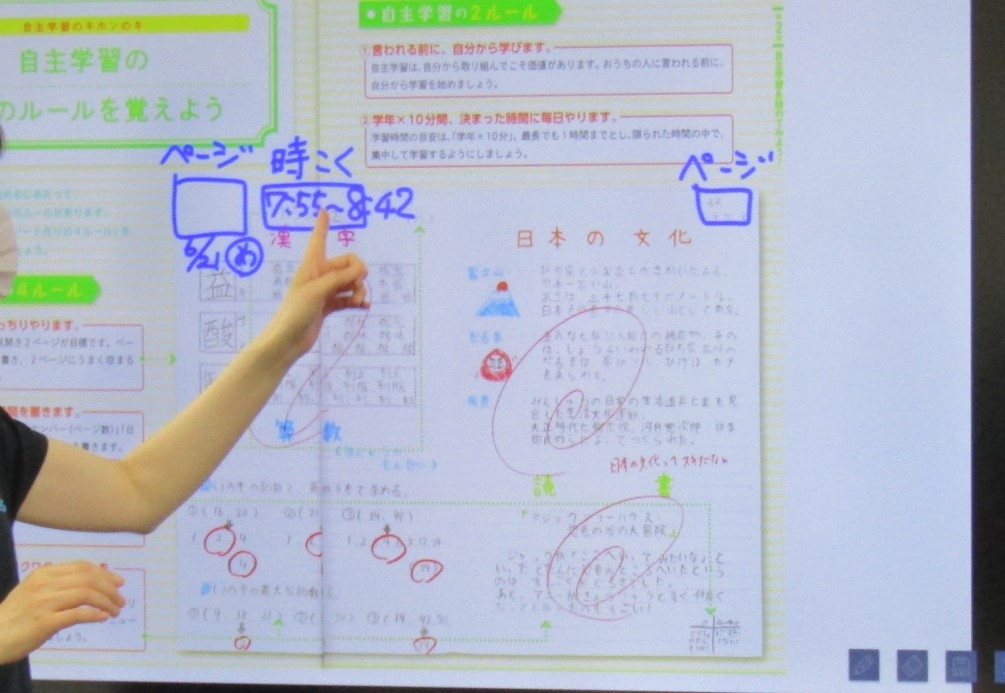

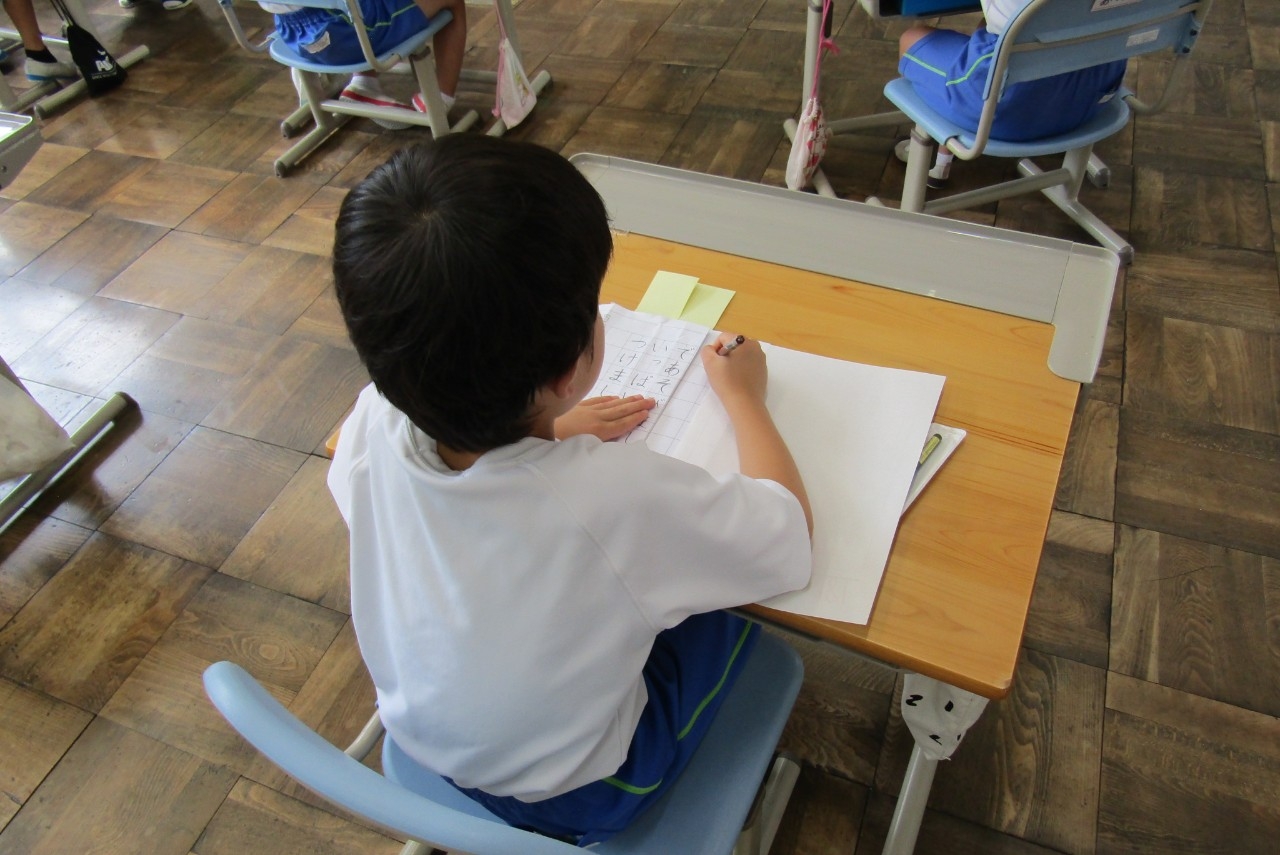

今日の昼休みに、2年生が学年発表をしました。国語で学習した「なまえをみてちょうだい」を2年生バージョンにした劇を披露しました。生活科で探検したところの中からみなさんに教えたい施設の紹介、今月の詩の暗唱、自分たちができるようになったことの紹介など盛りだくさんの内容でした。先日もホームページでお伝えしましたが、「自分で考え、みんなでやってみる」ことを大切に、自分たちができることを精一杯伝えようとしていました。担任は、直前の練習で、「今日は雨が降っていて、体育館の屋根に当たった雨の音がとてもうるさくなります。きっと、みんなの声は聞こえなくなります。」と言いました。加えて、「激しい雨になると、もっと大きい音になります。どう?みなさんに、自分たちの声を聴いてもらいたい?」と言いました。子どもたちの表情に真剣さが増して、今までで一番大きな声でリハーサル最終を終えました。それなのに校長から「リハーサルの出来は、98点。」と言われ、悔しくて、どうすればよりよくなるのかを必死に考えていました(4枚目の写真)。こうした、「より一層よいものをみんなでめざす」ことができるようになった2年生の成長がうれしくてたまりませんでした。

そうしたこともふまえ、練習以上に大きな声とふりをみなさんに見てもらえました。そうした、「精いっぱい」の「あよっ子魂」は全校の子どもたちに響き、5枚目の写真のように、多くの子どもたちの感想発表につながりました。感想発表をする子も、それを聴く子も、それぞれを大切にしていることが表情を見てもわかります。みんなに自分たちの成長をみてもらいたいという思いが全校に届きました。

19日からプールの授業を始めていますが、運が悪く、5、6年生は一度も入ったことがありませんでした。今朝も、「今日も雨だから、プールは入れませんか。」「5、6年生にプールの神様はいないんですか。」と教職員に訴えるように、悲しそうに言っていました。「雨が降っていても、水温と気温がある程度高かったらOKになるから、『入りたい』という思いをプールの神様に届けなさい。」などと、気休めのように子どもたちに返すしかありませんでした。それが、6枚目の写真の通り、入ることができました。思いが届きました。

そうしたこともふまえ、練習以上に大きな声とふりをみなさんに見てもらえました。そうした、「精いっぱい」の「あよっ子魂」は全校の子どもたちに響き、5枚目の写真のように、多くの子どもたちの感想発表につながりました。感想発表をする子も、それを聴く子も、それぞれを大切にしていることが表情を見てもわかります。みんなに自分たちの成長をみてもらいたいという思いが全校に届きました。

19日からプールの授業を始めていますが、運が悪く、5、6年生は一度も入ったことがありませんでした。今朝も、「今日も雨だから、プールは入れませんか。」「5、6年生にプールの神様はいないんですか。」と教職員に訴えるように、悲しそうに言っていました。「雨が降っていても、水温と気温がある程度高かったらOKになるから、『入りたい』という思いをプールの神様に届けなさい。」などと、気休めのように子どもたちに返すしかありませんでした。それが、6枚目の写真の通り、入ることができました。思いが届きました。