「確認」が自分と他者の命を守る 交通安全教室

2023-06-20 18:50:16

今日の3、4時間目に、交通安全教室に3年生以上が参加しました。駐在所から2名来校いただき、主に自転車の乗り方について指導していただきました。2枚目の写真のようは、ヘルメットの大切さを知ってもらうために豆腐を用意されたデモンストレーションの様子です。ヘルメットに入れた豆腐と、ビニール袋のみの豆腐を同じ高さから落として、豆腐の形の変化を見ました。ヘルメットがない豆腐は当然ぐじゃぐじゃになってしまいました。担任の1人が「これが脳だったら」と言った時の子どもたちの表情はとても険しいものでした。今後必ずヘルメットを着用して自転車を運転すると決意したと思います。

そのあと、十字路での安全確認の仕方や8の字や等間隔に置いたコーンの間をゆっくり走る練習をしました。必ず左から乗りはじめ、後方を確認して出発することはいつでも行わなければならないことを中心に練習を重ねました。終わりの会の時に、「今日は校庭だから、左右の確認を簡単にしたかもしれないけれど、道路ではもっとしっかりしないと命は守れない。」という評価をいただきました。練習のための練習になっていたことは、今後の生活の反省点として心に刻む必要があります。5枚目の写真のように、交通安全教室前に、35人分の自転車の安全点検をしていただきました。毎年、お忙しいところお時間をつくっていただき、丁寧に点検をしていただいています。そうしたことを踏まえ、担当教員が終わりのあいさつで「結局、自分と人の大切な命を守るためには、『確認』を忘れないことが大切です。」と言いました。交通安全教室ではそれぞれの専門の方の「確認」へのチェックがありますが、日常生活では自分自身が「確認」をしなければいけません。今日の2時間を今後につなげるよう、ご家庭でもご指導いただくと喜びます。

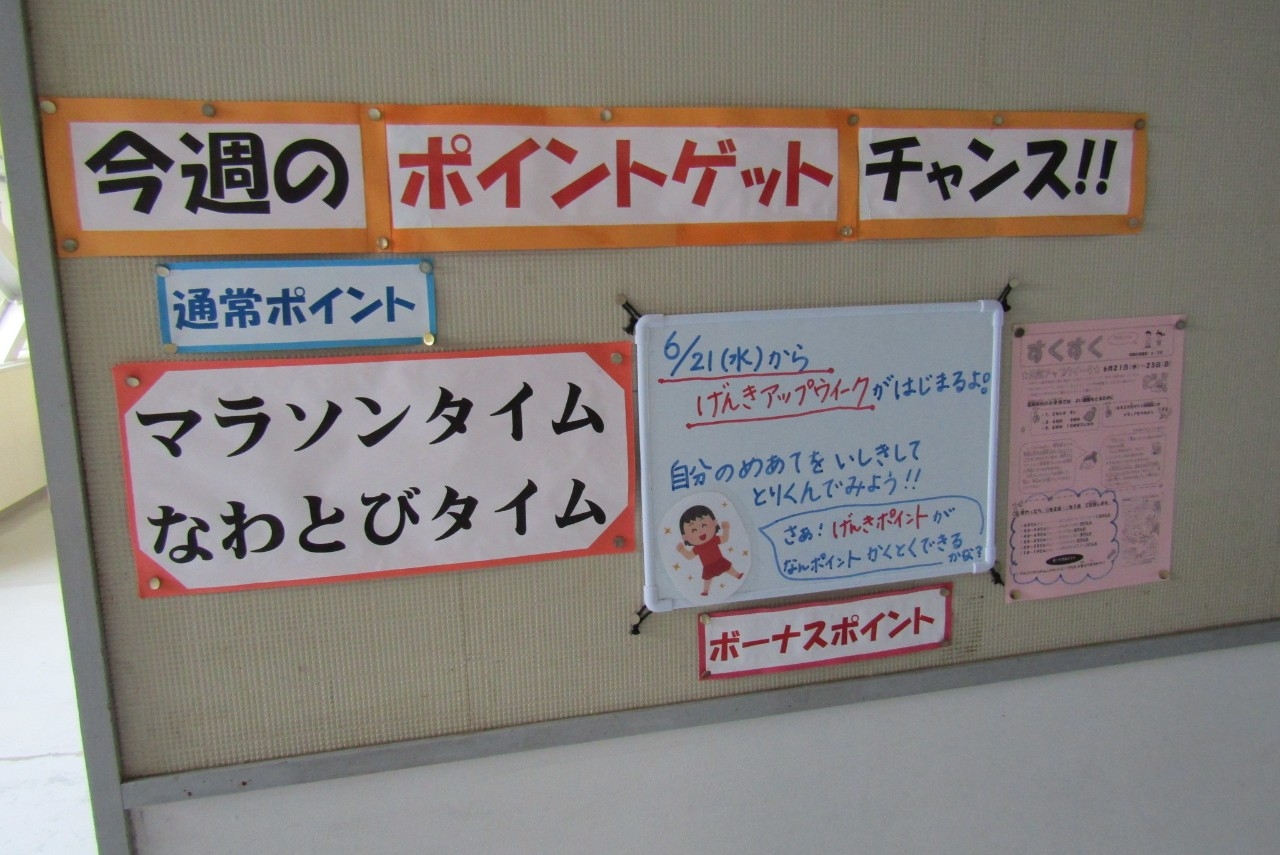

明日から、元気アップウィークです。これからの熱くて蒸し暑い日々から自分を守るためにも、自分事として取り組んでくれることを期待します。

そのあと、十字路での安全確認の仕方や8の字や等間隔に置いたコーンの間をゆっくり走る練習をしました。必ず左から乗りはじめ、後方を確認して出発することはいつでも行わなければならないことを中心に練習を重ねました。終わりの会の時に、「今日は校庭だから、左右の確認を簡単にしたかもしれないけれど、道路ではもっとしっかりしないと命は守れない。」という評価をいただきました。練習のための練習になっていたことは、今後の生活の反省点として心に刻む必要があります。5枚目の写真のように、交通安全教室前に、35人分の自転車の安全点検をしていただきました。毎年、お忙しいところお時間をつくっていただき、丁寧に点検をしていただいています。そうしたことを踏まえ、担当教員が終わりのあいさつで「結局、自分と人の大切な命を守るためには、『確認』を忘れないことが大切です。」と言いました。交通安全教室ではそれぞれの専門の方の「確認」へのチェックがありますが、日常生活では自分自身が「確認」をしなければいけません。今日の2時間を今後につなげるよう、ご家庭でもご指導いただくと喜びます。

明日から、元気アップウィークです。これからの熱くて蒸し暑い日々から自分を守るためにも、自分事として取り組んでくれることを期待します。