学校評議員会でいただいたご意見

2023-06-12 18:14:41

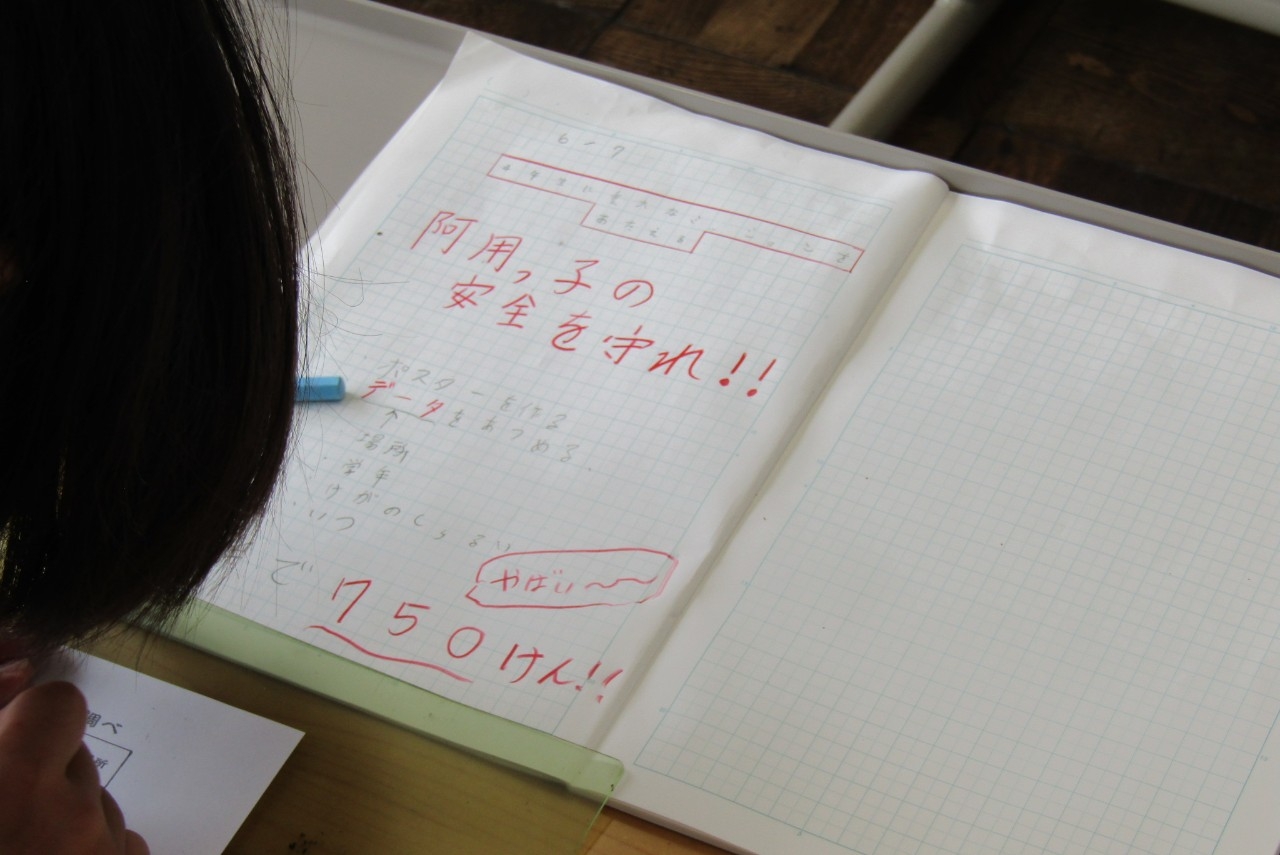

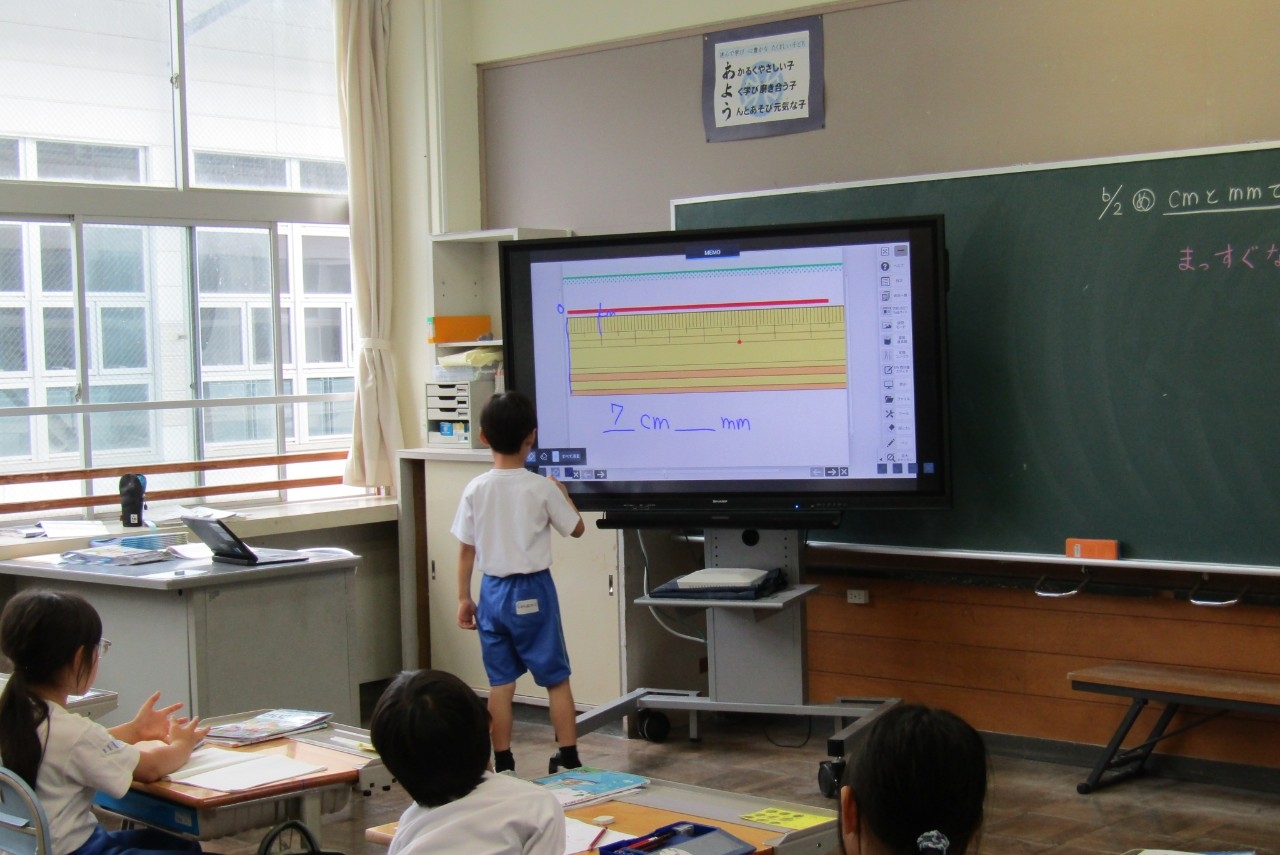

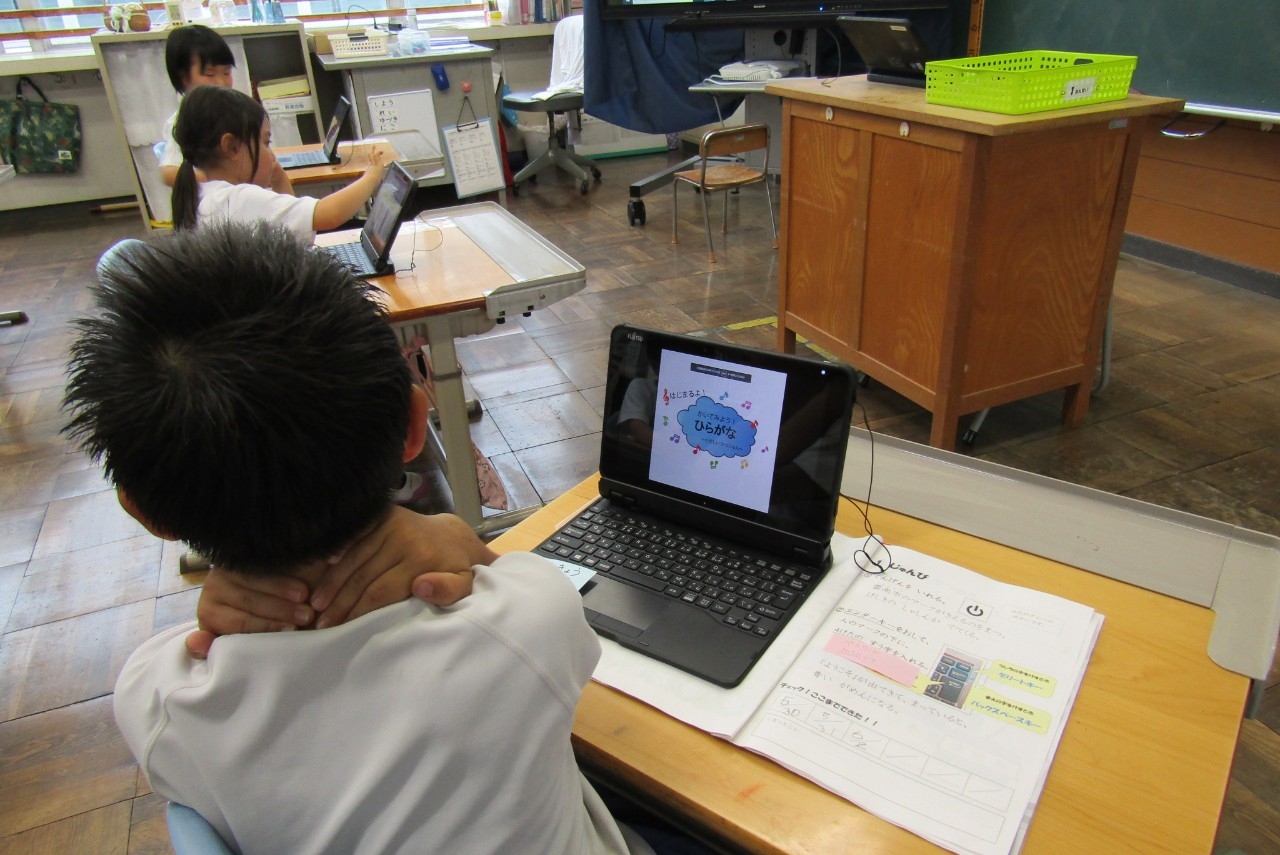

先週の金曜日に、第1回の学校評議員会を開催しました。5名の評議員の皆様には、各学級の授業を見ていただきました。1年生は音楽、2年生は学活、3年生は図画工作、4年生は算数、5年生は道徳、6年生は算数を公開しました。写真にもあるように、本校の子どもたちは評議員さんが教室に入られても、物おじせず、大きな声であいさつをします。近づいて話しかけられてもしっかり受け応えします。日頃の授業風景と全く変わらない様子です。授業での学びの活動が楽しかったり、没頭したりしているので、どのように人に見られているのかということなど意識にないのでしょう。

授業公開後、それぞれの評議員の皆様からご意見をいただきました。子どもたちが活発で明るくて元気がもらえた、子どもが主体的に学びに向かっている様子がとても良い、などという授業に関しての感想をいただきました。また、先般のPTC運動会における、子どもたちが自分たちで創りあげていった過程を褒めていただきました。また、運動会での児童代表のあいさつの内容の「濃さ」についても、「大人顔負け」だと評価していただきました。

日々、子どもと教職員が紡いでいる教育活動をこうして評価していただくことはとてもうれしいことです。子どもとともに、よりよい教育の追究に挌闘している本校にとって、自分たちの進むべき方向性が間違っていないと思えた会議となりました。

授業公開後、それぞれの評議員の皆様からご意見をいただきました。子どもたちが活発で明るくて元気がもらえた、子どもが主体的に学びに向かっている様子がとても良い、などという授業に関しての感想をいただきました。また、先般のPTC運動会における、子どもたちが自分たちで創りあげていった過程を褒めていただきました。また、運動会での児童代表のあいさつの内容の「濃さ」についても、「大人顔負け」だと評価していただきました。

日々、子どもと教職員が紡いでいる教育活動をこうして評価していただくことはとてもうれしいことです。子どもとともに、よりよい教育の追究に挌闘している本校にとって、自分たちの進むべき方向性が間違っていないと思えた会議となりました。