自分の方法で 自分から取り組む 振り返ることのよさ

2023-05-31 17:19:33

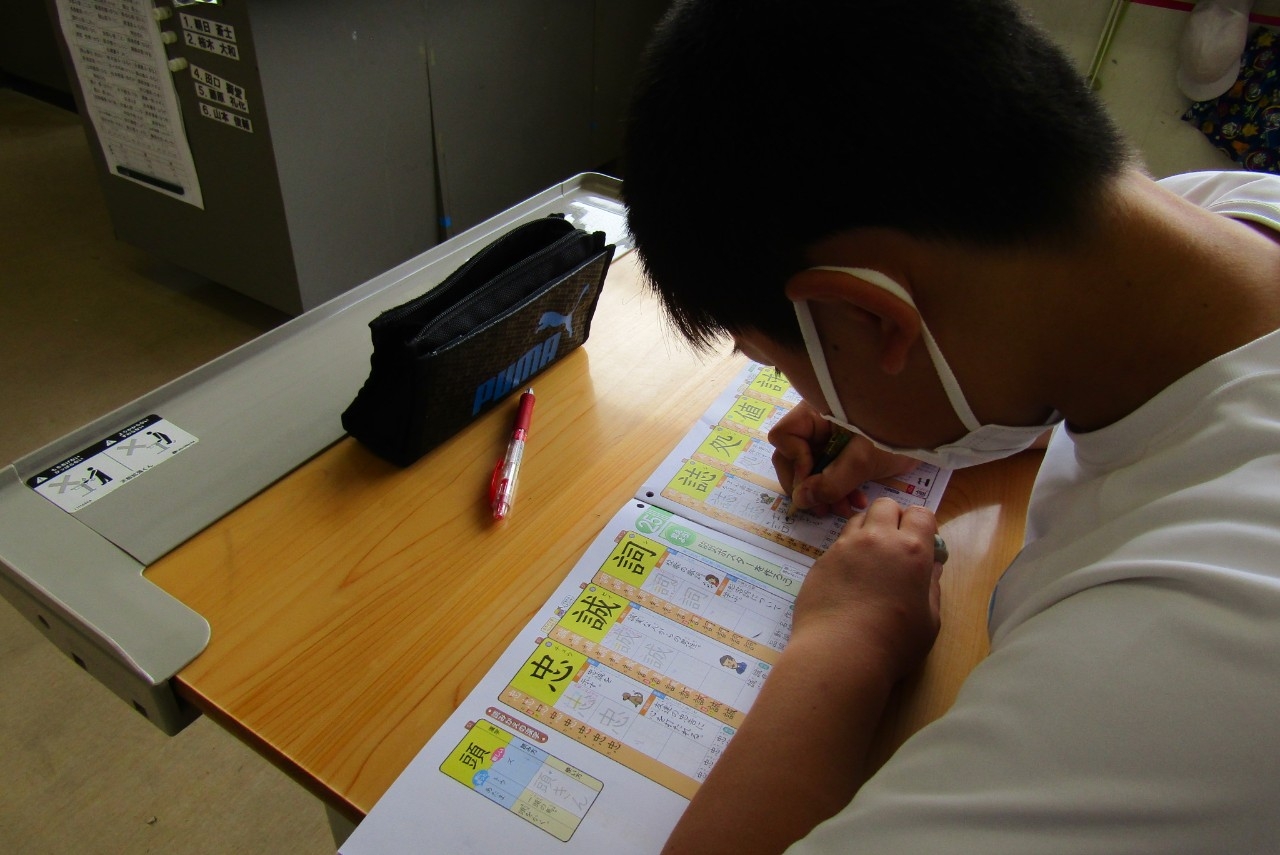

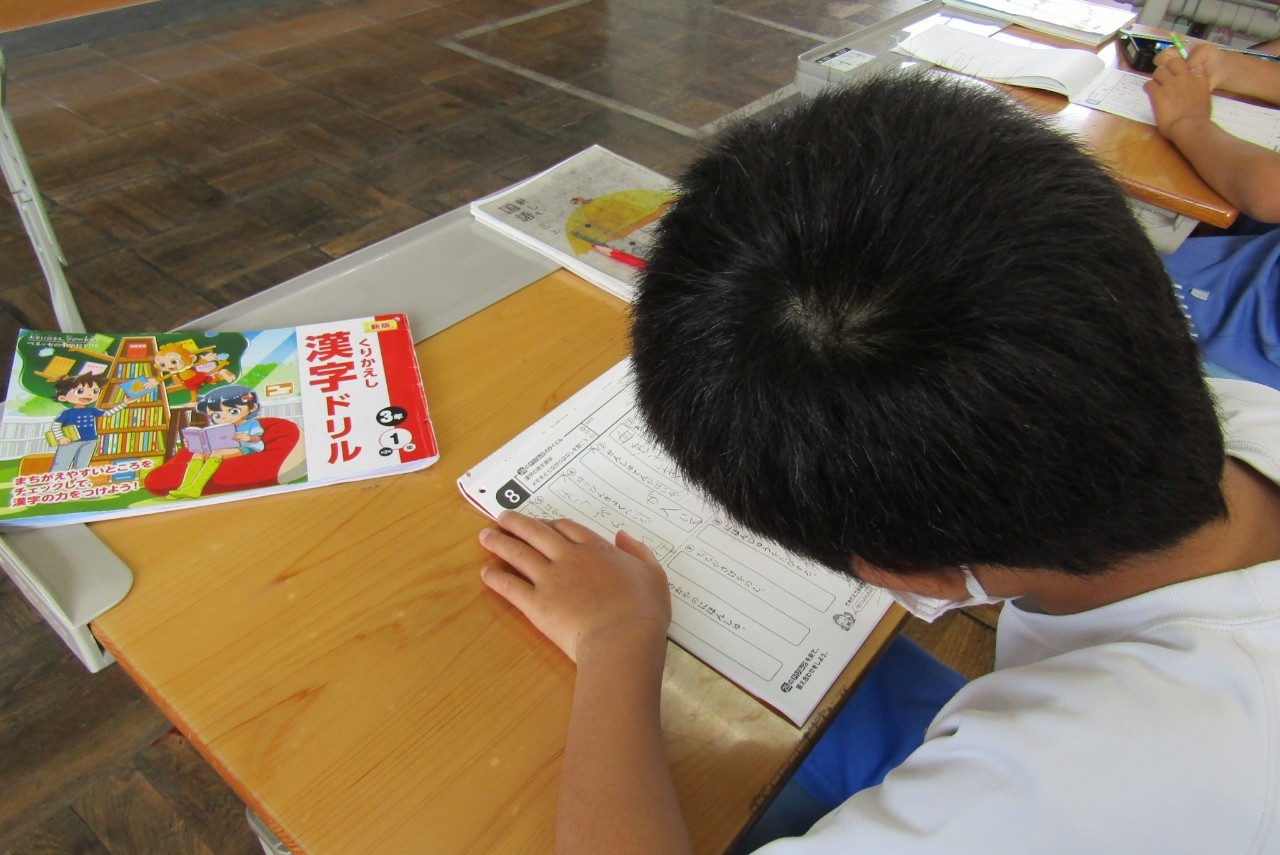

今日6年生の教室に入ると、いつも以上に真剣な雰囲気が漂っていました。1枚目の写真のように、漢字ドリルに書いてある字をひたすら「一、二、三…」と画数を言いながら空書きしていました。覚えたという自信がついた子から担任のところに行っていました。「はい、この字を書いて」「次は、この字の熟語を3つ言って」と担任が問題を出します。何度も書く子、集中して1回書く子、ミニテストを自分でやる子、様々な方法で漢字を覚えていました。すると、3年生教室でも同じような光景が見られました。自分のわかる漢字とそうでない漢字を明確にするための自己テストをしていました。これでわからない字「だけ」を練習していくようになっていますので、いつも以上に真剣で、今までに習った感じを総動員して思い出していました。双方とも、担任が示した方法で「やらされる」のではなく、自分自身の方法と今までの経験を使って漢字を覚えていますので、自分への責任が重大になってきます。自分自身の手で「漢字力」をもぎ取っている気迫が感じられました。

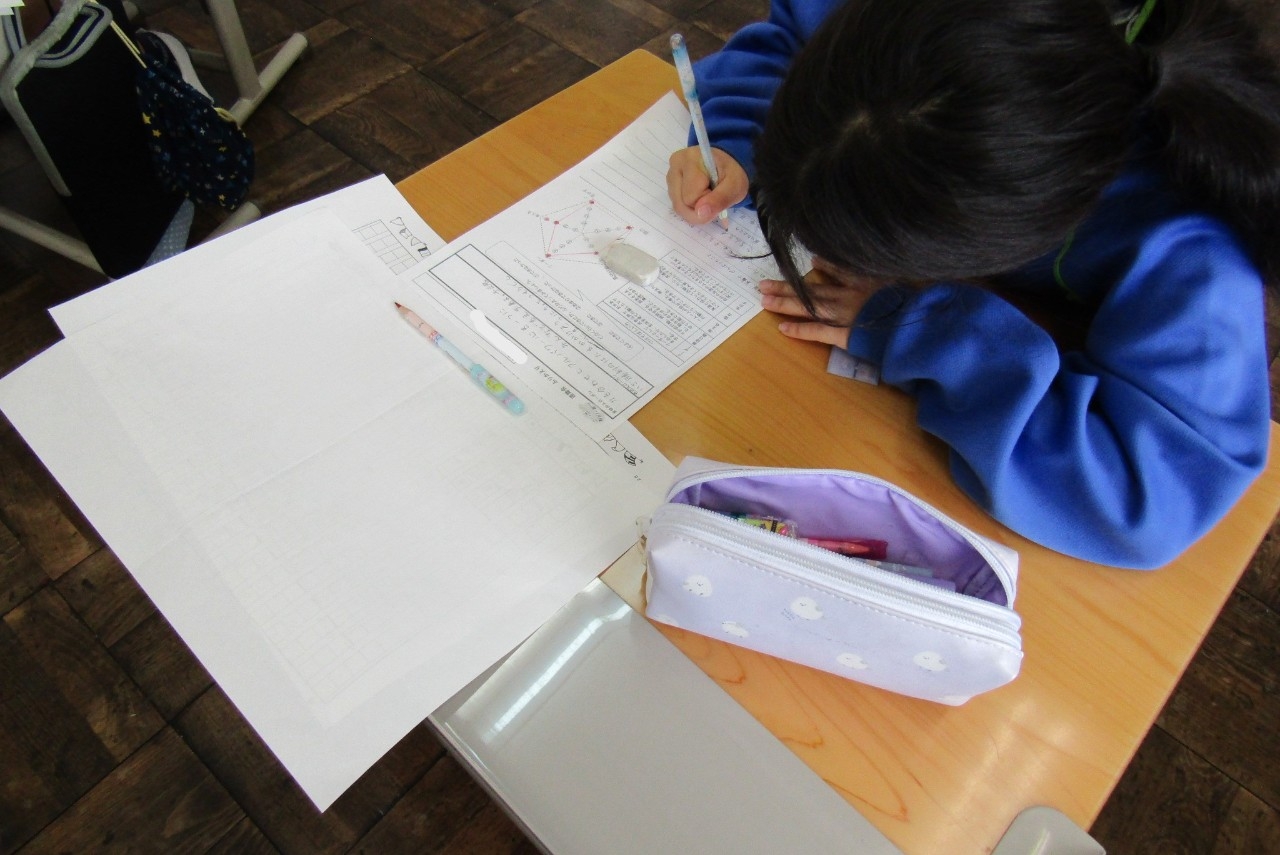

3枚目の写真は5年生の運動会の取り組みについての振り返りです。今回の運動会は、集団の力、自分や友達を生かす力、自分で考える力、協力する力を伸ばすことが目標でしたので、それぞれの力がどれだけ身についたのかを自己評価していました。自分の取り組み方が5段階でどれだったのかを、一つ一つ吟味しながら選んでいっていました。その結果をグラフにあらわしていますので、自分がどの力が伸びて、どの力をこれから伸ばしていけばよいのかが一目瞭然となります。それはとても緊張することのようで、ここにも真剣な雰囲気が漂っていました。4枚目の写真は、1年生の4月からの生活目標の振り返りの様子です。入学してから、ほとんどの子が運動会でのことが目標になっていましたので、どれだけがんばったのかをしっかりと考えてかいていました。「どうして速く走れるようになったのかな」と担任に聞かれた子は、「だってね、ぼくは腕をね、右、左ってね」と自分なりに考えた走り方を説明していました。それを友達はうれしそうに聞いていました。がんばったことを、みんなで穏やかに聞きあっている姿がとても印象的でした。

自分が考えたことやこだわったことを確かめることや、自分の取組をふり返ることは、自分を理解するためにとても必要な活動です。さらに、そうした自分を知る活動は、学習でのまとめにおいても発揮されます。5枚目の写真は5年生の理科のまとめの様子です。植物の成長に必要な「モノ」は何かを予想して、確かめた結果をまとめていました。自分の予想と同じところ、違うところをしっかりと見極めて自分の学びとしてとらえていました。

6枚目の写真はロング昼休みの音楽室の光景です。自主的に集まった3、4年生の子たちは、担任の先生とともに何度も音楽会で演奏する曲の通し練習をしていました。「結構うまくなったんじゃないかな」「あとはEのところだな」などと、自己分析をしながら練習をしていました。先程の漢字練習ではないですが、「やらされ」ていないので、とても楽しそうです。そして、めきめきと上達していましたし、練習の質も高かったです。

家庭で「宿題しなさい」といわれないと取り組まないということをよく聞きます。残念ながら、「やらされ」感を持った時点で、成果が見られないことが、今日の本校の様子からも証明されました。

3枚目の写真は5年生の運動会の取り組みについての振り返りです。今回の運動会は、集団の力、自分や友達を生かす力、自分で考える力、協力する力を伸ばすことが目標でしたので、それぞれの力がどれだけ身についたのかを自己評価していました。自分の取り組み方が5段階でどれだったのかを、一つ一つ吟味しながら選んでいっていました。その結果をグラフにあらわしていますので、自分がどの力が伸びて、どの力をこれから伸ばしていけばよいのかが一目瞭然となります。それはとても緊張することのようで、ここにも真剣な雰囲気が漂っていました。4枚目の写真は、1年生の4月からの生活目標の振り返りの様子です。入学してから、ほとんどの子が運動会でのことが目標になっていましたので、どれだけがんばったのかをしっかりと考えてかいていました。「どうして速く走れるようになったのかな」と担任に聞かれた子は、「だってね、ぼくは腕をね、右、左ってね」と自分なりに考えた走り方を説明していました。それを友達はうれしそうに聞いていました。がんばったことを、みんなで穏やかに聞きあっている姿がとても印象的でした。

自分が考えたことやこだわったことを確かめることや、自分の取組をふり返ることは、自分を理解するためにとても必要な活動です。さらに、そうした自分を知る活動は、学習でのまとめにおいても発揮されます。5枚目の写真は5年生の理科のまとめの様子です。植物の成長に必要な「モノ」は何かを予想して、確かめた結果をまとめていました。自分の予想と同じところ、違うところをしっかりと見極めて自分の学びとしてとらえていました。

6枚目の写真はロング昼休みの音楽室の光景です。自主的に集まった3、4年生の子たちは、担任の先生とともに何度も音楽会で演奏する曲の通し練習をしていました。「結構うまくなったんじゃないかな」「あとはEのところだな」などと、自己分析をしながら練習をしていました。先程の漢字練習ではないですが、「やらされ」ていないので、とても楽しそうです。そして、めきめきと上達していましたし、練習の質も高かったです。

家庭で「宿題しなさい」といわれないと取り組まないということをよく聞きます。残念ながら、「やらされ」感を持った時点で、成果が見られないことが、今日の本校の様子からも証明されました。