本気モードに入ってきました

2023-05-24 17:31:08

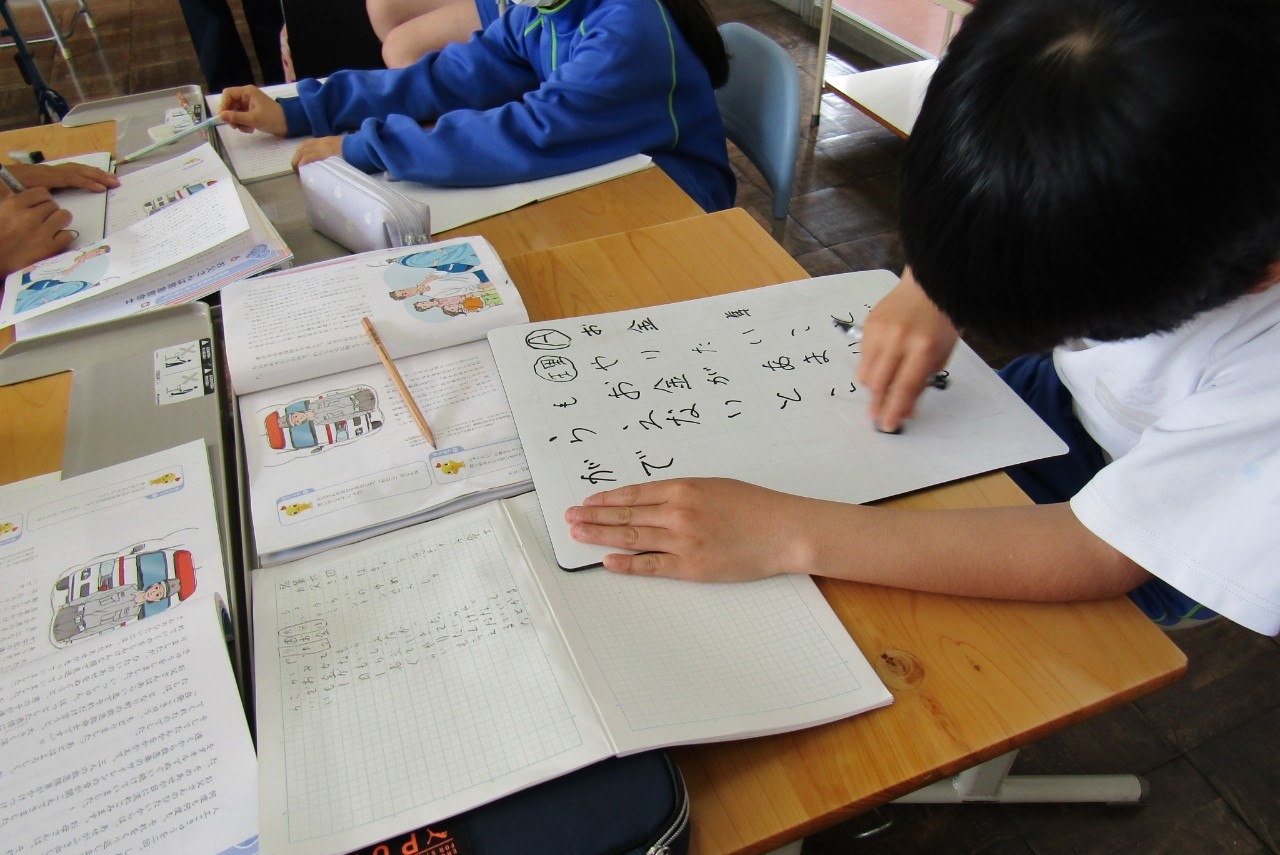

昨日、初の全校体育を行いました。運動会に向けて、ラジオ体操や全校綱引き、全校リレーなどの練習をしました。担当から、1~4年生はできるだけ指示を受けない、5、6年生はできるだけ指示を出さないようにすることを目標として取り組んでほしいと伝えました。これは案外難しいことで、指示を出されるままにしていたら何度も同じ指示を受けるようになります。また、何も考えないで「ちゃんとやって」という指示を出していると、同じ指示を何度も出さなければならなくなります。案の定、同じことを注意しなければならなくなったときに、担当は今までのやさしい口調から「何度も言われるようではだめじゃないかな」と檄を飛ばしていました。今年度、自分事として、自分で課題を発見して粘り強く取り組む姿をめざしている本校ですので、できないことがあってもよいですが、何も見通しなどを考えなかったり、願いをもっていなかったりすることに対しては厳しく指導をしていきます。そんな中で、3枚目の写真は全校綱引きの様子です。ある色は、等間隔にして重心を後ろに下げれば強く引けるというコツを考えていました。またある色は左右交互に並ぶことで力が発揮できると考えていました。こうした、予想を立てて、瞬時に色全体でやってみる姿が見られたのはとても喜ばしいことでした。5枚目の写真は、4年生のスローガンの作成の様子です。担任は、いつになったら「スローガンつくらんといけんなぁ」と子どもたちが言うのか、首を長くして待っていたようです。今日、やっとその日が来ました。そして、行動に移ったら非常に速い子たちですので、試行錯誤を繰り返しながら、考えて作成していました。

今日の昼休みに、本校恒例の色別での校庭練習を行いました。本番さながらで、校長が審査員席に座り応援合戦の通しを行います。毎年恒例(と書くと6年生に悪いのですが)で、どの色も反省点だらけの通しとなりました。一生懸命に声を出したり走ったりすることは昨年以上の出来でしたが、あまりにも見通しがもてていなかったり、完成のイメージができていなかったりするので、一生懸命さだけが空回りして、達成感を味わえるような状態ではありませんでした。(4枚目の写真)

5時間目以降に、4~6年生の子どもたちが色別に分かれて、応援合戦の在り方について検討しました。4年生からもたくさんのアイディアが出たようです。6枚目の写真は6時間目を終えた後の色の担当教職員と6年生の様子です。何かやり切ったような表情でした。ある4年生は、「疲れたけれど、いい感じの疲れです」と言って笑顔で終礼へと向かいました。

「やっと本気になったな」。本校の教職員は、いつもこの恒例の昼休みの校庭練習の後にはそう思うのですが、本気になったのが「教職員の熱い指導」ではなかったのか、と自問自答もあるところです。これから本校の運動会モードはよりギアアップします。

今日の昼休みに、本校恒例の色別での校庭練習を行いました。本番さながらで、校長が審査員席に座り応援合戦の通しを行います。毎年恒例(と書くと6年生に悪いのですが)で、どの色も反省点だらけの通しとなりました。一生懸命に声を出したり走ったりすることは昨年以上の出来でしたが、あまりにも見通しがもてていなかったり、完成のイメージができていなかったりするので、一生懸命さだけが空回りして、達成感を味わえるような状態ではありませんでした。(4枚目の写真)

5時間目以降に、4~6年生の子どもたちが色別に分かれて、応援合戦の在り方について検討しました。4年生からもたくさんのアイディアが出たようです。6枚目の写真は6時間目を終えた後の色の担当教職員と6年生の様子です。何かやり切ったような表情でした。ある4年生は、「疲れたけれど、いい感じの疲れです」と言って笑顔で終礼へと向かいました。

「やっと本気になったな」。本校の教職員は、いつもこの恒例の昼休みの校庭練習の後にはそう思うのですが、本気になったのが「教職員の熱い指導」ではなかったのか、と自問自答もあるところです。これから本校の運動会モードはよりギアアップします。