教室をとび出しての学び

2023-04-20 17:24:54

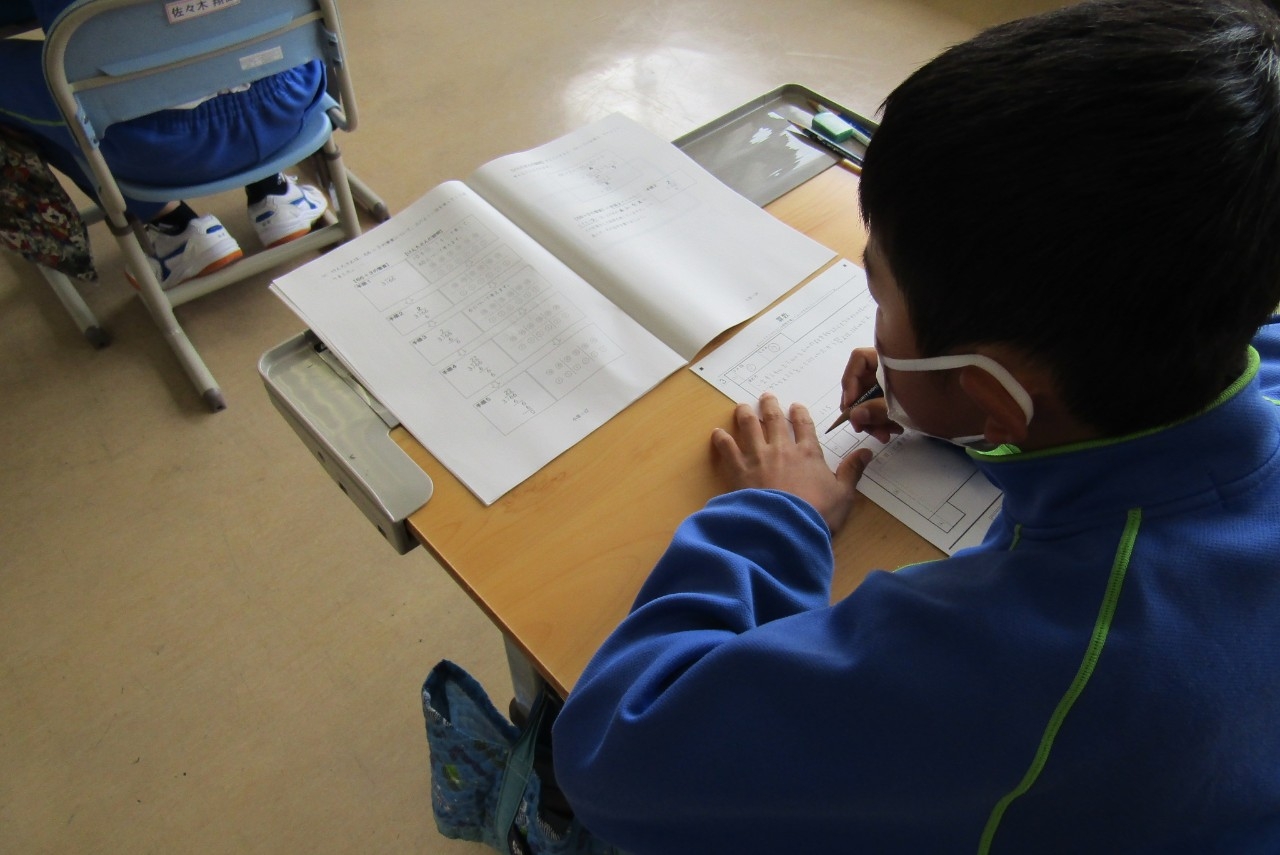

今日、1年生は教職員のサインをもらう活動をしていました。いじわるな校長は、「どうしてサインが欲しいの?」と1年生に聞きました。セリフにはない質問をされたので少し困っていましたが、「先生たちとお話がしたいんです。」と笑顔で応えました。ホッとした表情なのにもう少し加えて、「どの人に会いたいのかな?」というと、体育で一緒に学習をしている先生のサインが欲しいという子、新しく来られた先生とお話をしたいという子、気を遣って「校長先生」と言ってくれる子、様々でした。しっかりとした願いがあるので、勇気を振り絞ってサインをもらっていたことがよくわかりました。

1年生が入学したのはまだ10日たらずです。しかし、3枚目の写真で1番大きな口を開けてあいさつをしているのは1年生です。遠くからでも聞こえるくらいの凛とした明るい声で「おはようございます」と言っていました。体育では、2年生とともに、汗をかきかき、ボール遊びをしていました。ボールをもって走る、止まって壁に向かって投げる、壁に当たって帰ってきたボールをとる、またボールをもって帰るというたくさんの運動があります。それを、2年生や友達がしているのをしっかり見て、楽しんでやっていました。また、昨日の1年生を迎える会のお礼を1年生全員で作って、児童玄関に掲示していました。上学年はうれしそうに眺めていました。「やっぱりうれしかったよね」と授業が始まっても話す6年生も、心が通じ合わせている証拠です。急に暑くなったり、寒くなったりして、より一層心身に負担がかかっています。そんな中で、1年生もがんばっていることがとてもうれしいです。

3年生は、校庭の神社など学校の周りのことを地域の方に聞く探検をしました。「先生、あの神社に入れるんだよ。」と自慢していた3年生です。これから総合的な学習の時間や社会科に広げていけることを期待しています。

1年生が入学したのはまだ10日たらずです。しかし、3枚目の写真で1番大きな口を開けてあいさつをしているのは1年生です。遠くからでも聞こえるくらいの凛とした明るい声で「おはようございます」と言っていました。体育では、2年生とともに、汗をかきかき、ボール遊びをしていました。ボールをもって走る、止まって壁に向かって投げる、壁に当たって帰ってきたボールをとる、またボールをもって帰るというたくさんの運動があります。それを、2年生や友達がしているのをしっかり見て、楽しんでやっていました。また、昨日の1年生を迎える会のお礼を1年生全員で作って、児童玄関に掲示していました。上学年はうれしそうに眺めていました。「やっぱりうれしかったよね」と授業が始まっても話す6年生も、心が通じ合わせている証拠です。急に暑くなったり、寒くなったりして、より一層心身に負担がかかっています。そんな中で、1年生もがんばっていることがとてもうれしいです。

3年生は、校庭の神社など学校の周りのことを地域の方に聞く探検をしました。「先生、あの神社に入れるんだよ。」と自慢していた3年生です。これから総合的な学習の時間や社会科に広げていけることを期待しています。