旅立ちまでのカウントダウン 予行練習とロング昼休み

2023-03-15 16:45:13

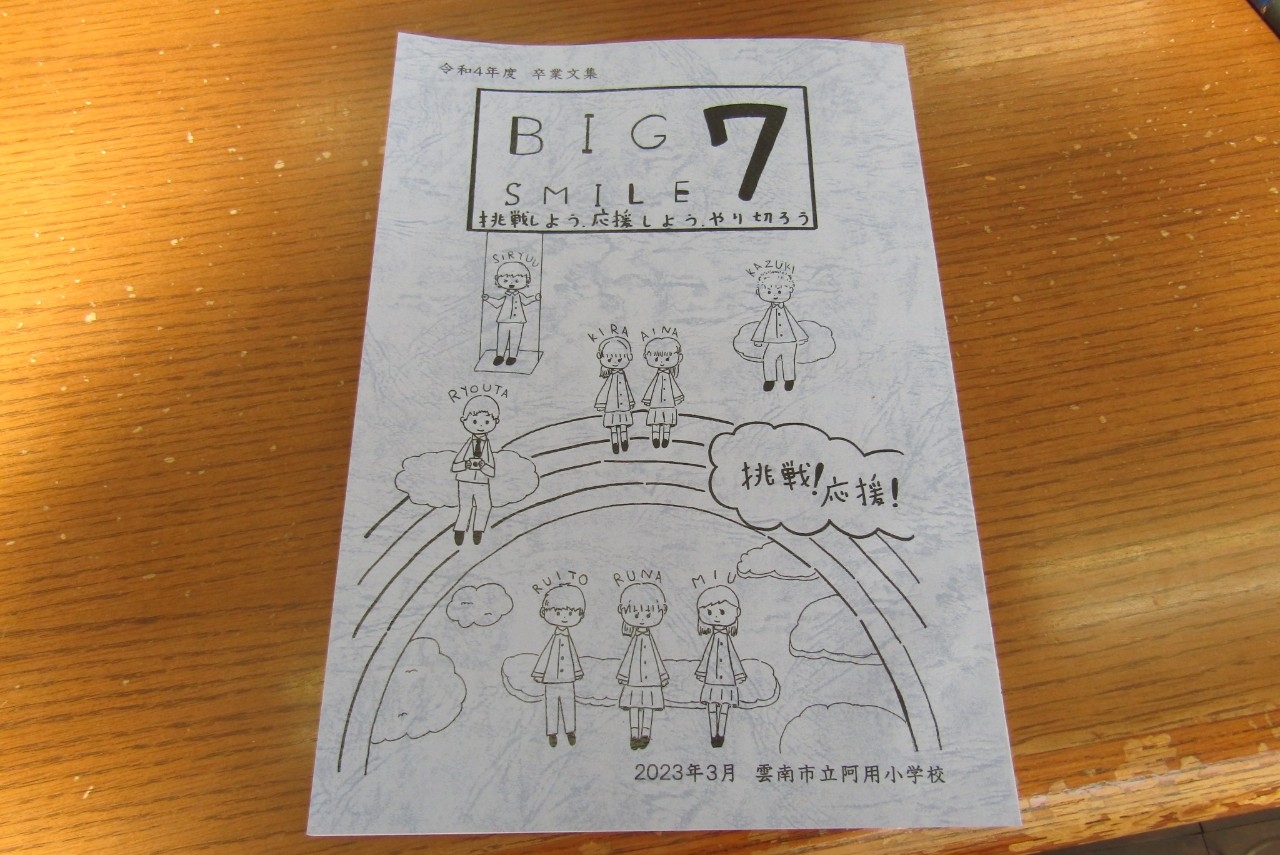

今日は卒業式の予行練習を行いました。本番さながらの気持ちで挑みました。ある学年は、昨日、担任に「呼びかけを練習させてください。」と懇願し、秘密の特訓をしたようでしたので、より一層うまくなっていました。「後は、泣いて言えない子やお休みの子のカバーをどうやってするか考えようか」と子どもたちが言っているのを聞くと、今年度の卒業式はうまくいったと思ってしまいます。

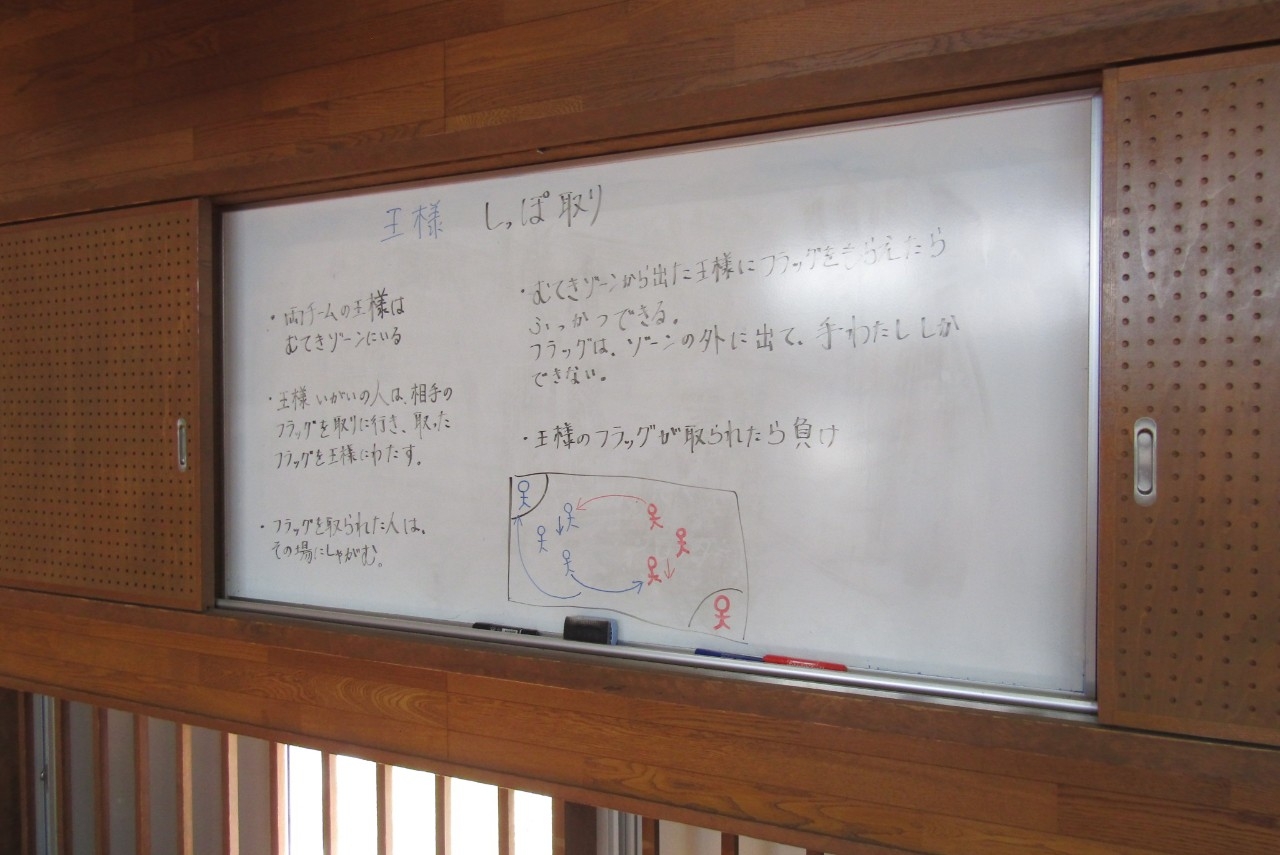

そのあと、6年生たっての希望で、ロング昼休みの全校遊びを行いました。「6年生と最後のひとときを楽しもう」ということをめあてにして遊ぶ子がたくさんいました。春を思わせる穏やかな天気も相まって、温かい雰囲気ができました。1年生の子が下校前に、「あぁ、6年生さんと一緒に入れるのは明日が最後かぁ。」と大きなため息をついて帰っていきました。たった1年間でしたが、「人とのかかわりの大切さ」を1年生の心にしっかりと根付かせた6年生の素晴らしさを改めて痛感しました。

5、6枚目の写真は、6年生の「阿用のまちを味わおう」の活動の一コマです。何気なく見たり、歩いたりしてきた風景でしたが、担任を含め8人で歩くのもこれで最後です。そして、明日は6年生として学校で過ごす最後の日です。旅立ちまであと少しです。

そのあと、6年生たっての希望で、ロング昼休みの全校遊びを行いました。「6年生と最後のひとときを楽しもう」ということをめあてにして遊ぶ子がたくさんいました。春を思わせる穏やかな天気も相まって、温かい雰囲気ができました。1年生の子が下校前に、「あぁ、6年生さんと一緒に入れるのは明日が最後かぁ。」と大きなため息をついて帰っていきました。たった1年間でしたが、「人とのかかわりの大切さ」を1年生の心にしっかりと根付かせた6年生の素晴らしさを改めて痛感しました。

5、6枚目の写真は、6年生の「阿用のまちを味わおう」の活動の一コマです。何気なく見たり、歩いたりしてきた風景でしたが、担任を含め8人で歩くのもこれで最後です。そして、明日は6年生として学校で過ごす最後の日です。旅立ちまであと少しです。