様々な感覚や力を総動員する学び

2023-03-08 17:31:53

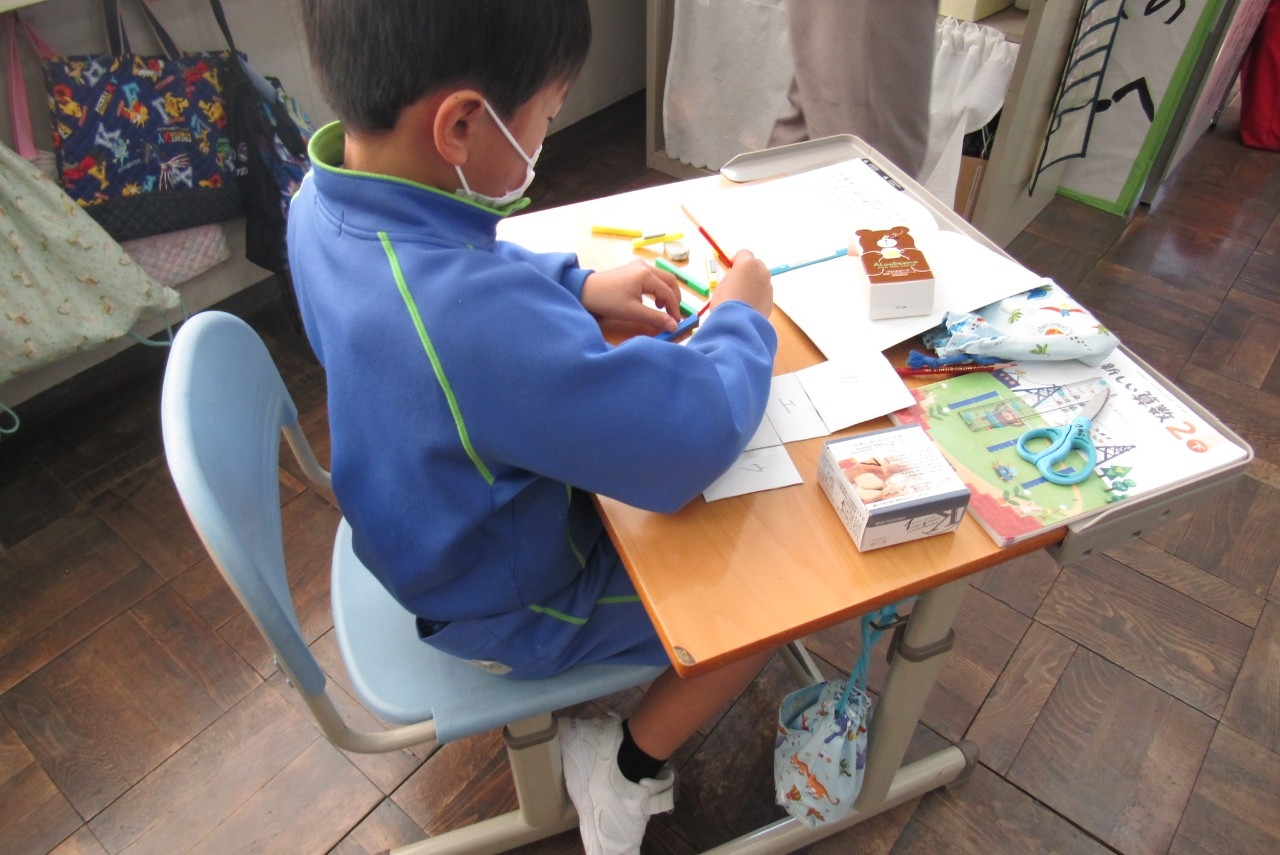

今日2年生の教室に入ってみると、立方体をモール等を使って作っていました。同じ長さの辺が何本ずつあるのか、同じ形の面が何枚ずつあるのかを実感するための活動でした。大きな面を2つ作って短い4つの辺でつなぐ方法をとる方が簡単なのですが、それ以外の方法で作ろうとして悪戦苦闘する場面もありました。こうして、うまくできないことで、指を中心とした様々な感覚を働かせて「立方体」について分析したり、理解したりしていくと思います。

1年生は、図工で紙粘土でイメージしたことを形にする活動をしていました。いつも使っている油粘土と違う感触で、伸びやすく形成もしやすいです。そういった「違い」を感じ取って、「この粘土なら」と作りたいもののイメージを膨らませます。保育園でも、様々な素材に出会ってイメージを膨らませた遊びを創り出していたので、どんどんと作りたいものを考えていました。「こんなに伸びるから、ラーメンだな。つるつるしているよ。」「こんなにふわふわしているから、マシュマロだよ」。ここでも指を中心とした様々な感覚を最大限に生かして、試行錯誤や工夫している姿が見られました。

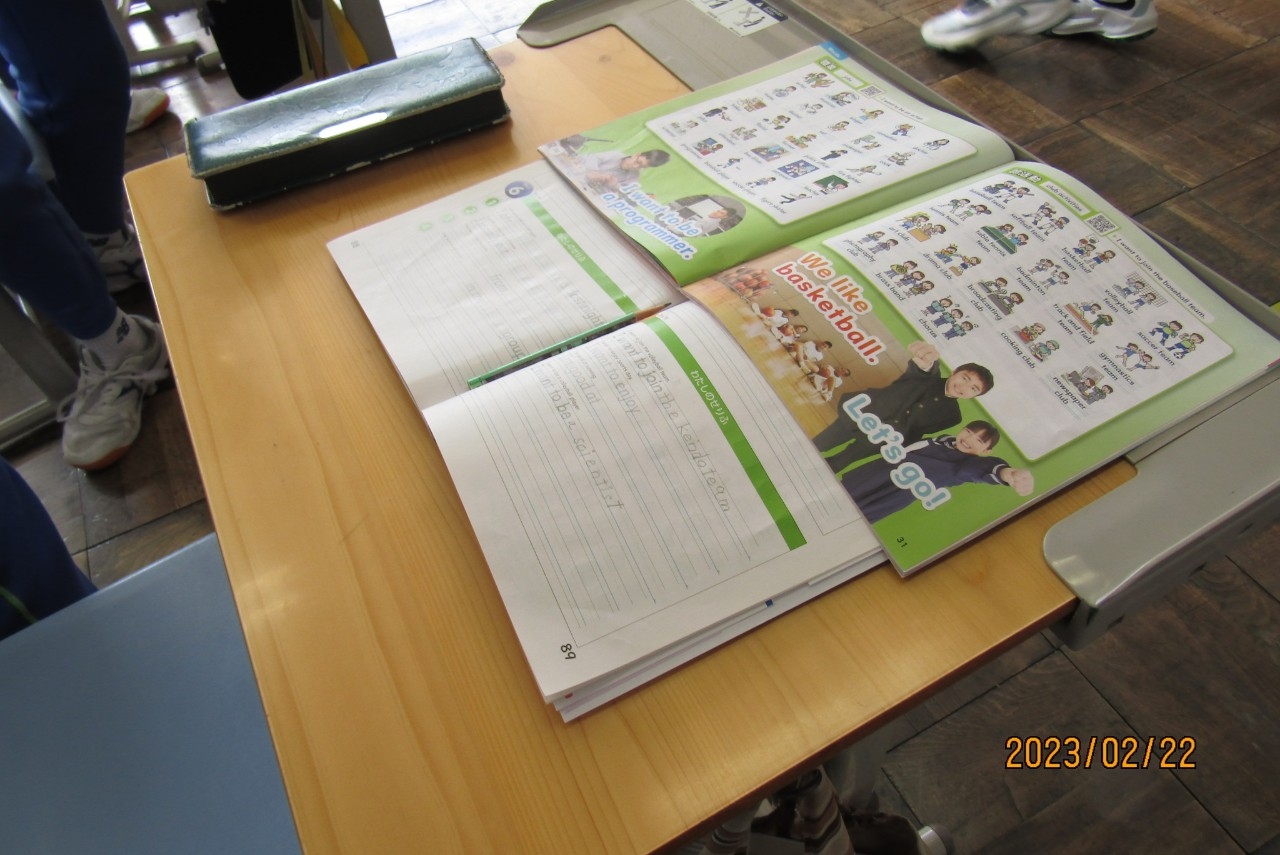

5枚目の写真は、3年生の外国語活動の時の様子です。英語で話されている物語を聞いています。すると、子どもたちは前後の話や教科書の絵、英語での話し方(スピード、声の明るさなど)を総動員して、意味を考えていきます。3年生ですから、そんなにたくさんの英語を知っているわけではありませんが、「恐らく、~じゃないのかな」と想像していきます。今までの経験、目、耳、わかっている内容を比較、総合など関連付けなど、様々な方法を駆使して意味を考えていました。

6枚目は、12月に実施した県学力調査の返却の様子です。今後何をすればよいのかを考えるために、返却された用紙に記載してある表やグラフの読み方の説明を担任がしていました。「ぼくは算数の〇〇は得意なんだけどな。でも国語は無理!」という子がいました。さて、そう言い切れるでしょうか。先に紹介した1~3年生のように、様々な感覚や力を総動員すれば、たくさんのことを考えたり、わかったりすることができるんですよ。

1年生は、図工で紙粘土でイメージしたことを形にする活動をしていました。いつも使っている油粘土と違う感触で、伸びやすく形成もしやすいです。そういった「違い」を感じ取って、「この粘土なら」と作りたいもののイメージを膨らませます。保育園でも、様々な素材に出会ってイメージを膨らませた遊びを創り出していたので、どんどんと作りたいものを考えていました。「こんなに伸びるから、ラーメンだな。つるつるしているよ。」「こんなにふわふわしているから、マシュマロだよ」。ここでも指を中心とした様々な感覚を最大限に生かして、試行錯誤や工夫している姿が見られました。

5枚目の写真は、3年生の外国語活動の時の様子です。英語で話されている物語を聞いています。すると、子どもたちは前後の話や教科書の絵、英語での話し方(スピード、声の明るさなど)を総動員して、意味を考えていきます。3年生ですから、そんなにたくさんの英語を知っているわけではありませんが、「恐らく、~じゃないのかな」と想像していきます。今までの経験、目、耳、わかっている内容を比較、総合など関連付けなど、様々な方法を駆使して意味を考えていました。

6枚目は、12月に実施した県学力調査の返却の様子です。今後何をすればよいのかを考えるために、返却された用紙に記載してある表やグラフの読み方の説明を担任がしていました。「ぼくは算数の〇〇は得意なんだけどな。でも国語は無理!」という子がいました。さて、そう言い切れるでしょうか。先に紹介した1~3年生のように、様々な感覚や力を総動員すれば、たくさんのことを考えたり、わかったりすることができるんですよ。