喜んでもらうためにしてきたこと 6年生を送る会

2023-02-22 17:44:09

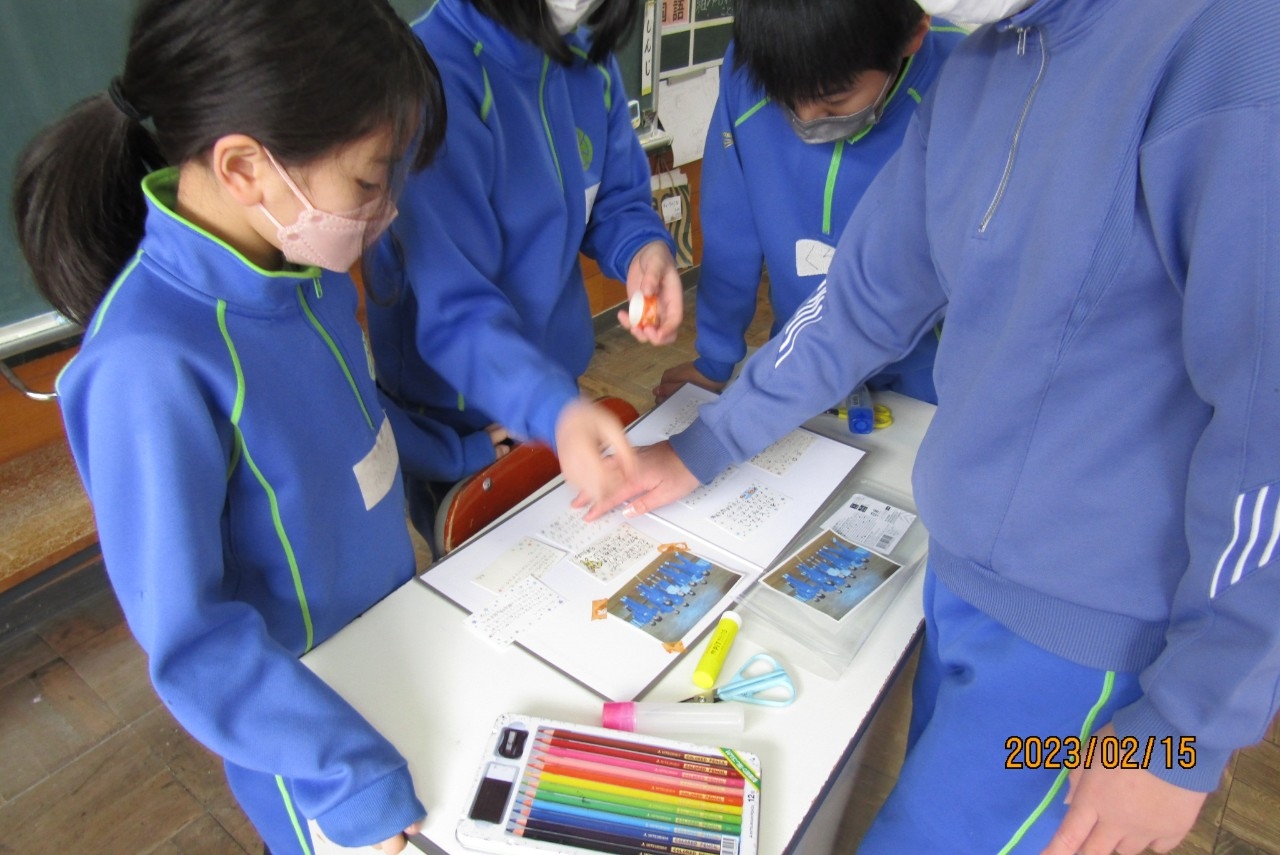

今日の午後、6年生を送る会を実施しました。6名の5年生が中心となって、1~4年生に様々なお願いをしながら、感謝の気持ちを全校で6年生にあらわそうと今まで準備をしてきました。スローガンを保健室前に掲示した2月の初めのころは、まだ全校が「6年生を送る会」のムードとはなっていませんでした。そのころから、5年生は各分担が責任をもって取り組んでいこうとしていました。5年生は全校を動かすような「大役」をしたことがないので、おどおどしたり、逆に何をしてよいのかわからなかったり、焦ったりしたようです。時には、思い通りにならないこともあったようです。

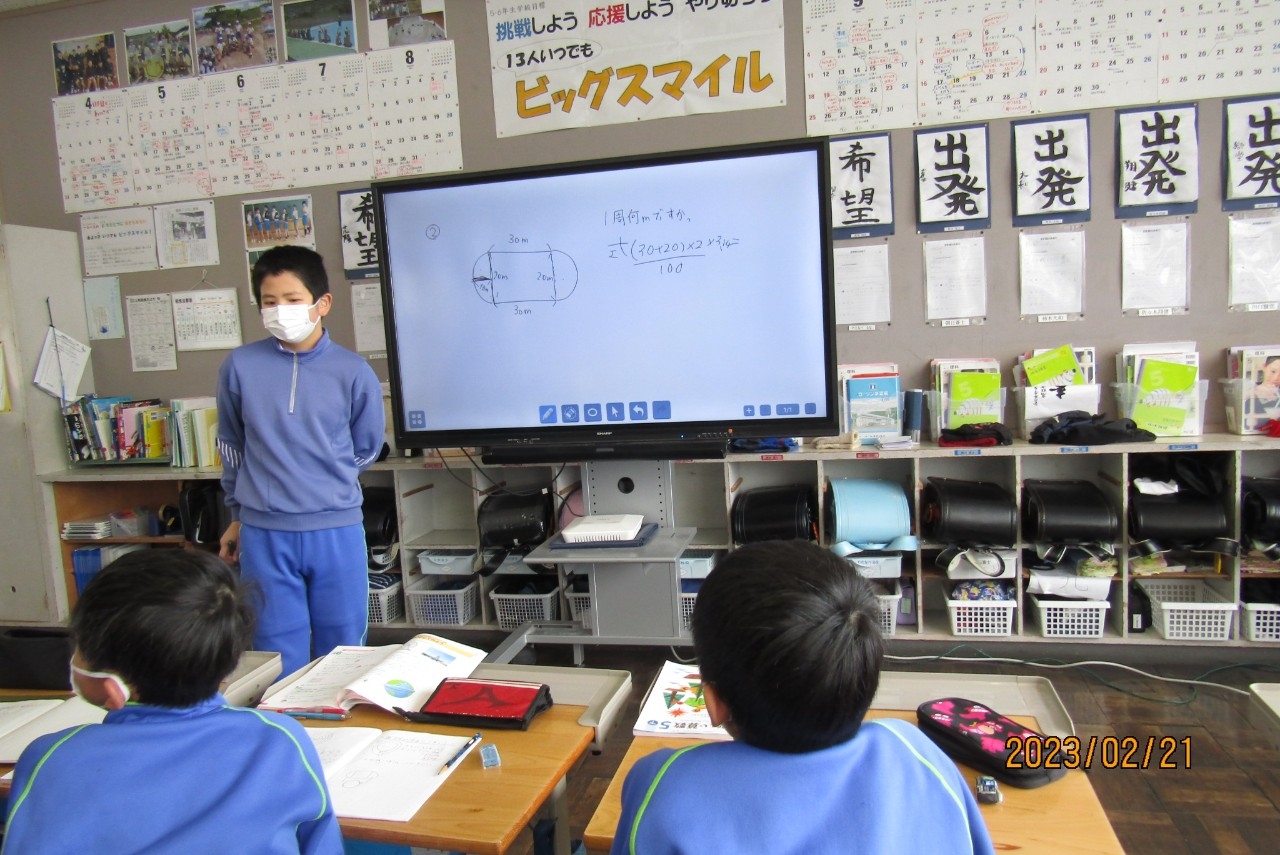

各学年の「出し物」は、それぞれの学年が6年生への感謝の気持ちとはどういうことなのかとか、どのように表すと6年生に分かってもらえるのかとか、自分たちの学年らしさとは何か、などを考えたり、試行錯誤を繰り返したりしていました。「出し物」を終えた後に、「よし、終わった」という満足した表情が見られたのが、とてもうれしかったです。

「6年生の思い出のスライド」を5年生がプレゼントしました。その際に、「私たちがあこがれている6年生さんが、どのように成長してきたのかを知ってほしいです。そして、これを知って6年生さんみたいになりましょう。」というコメントを5年生が言いました。まさにその通りで、下級生たちは食い入るように見ながら6年間の学びやくらしについて見通しをもったり、憧れをさらにもったりしたことと思います。幸せなことに、1~2年生、3年生に担任していただいた先生からのビデオメッセージもあり、6年生も自分自身を振り返り、感謝の気持ちが増していったと思います。

温かなひとときは、全校の子どもたち、一人ひとりの「6年生に対して感謝の気持ちを伝えたい」と時間をつくって、工夫・苦労してきた「努力」「協力」の成果だと思います。入学時から見てきた子たちがこんなにも多くの下級生に憧れられて、慕われていることが嬉しくて感極まってしまいました。

各学年の「出し物」は、それぞれの学年が6年生への感謝の気持ちとはどういうことなのかとか、どのように表すと6年生に分かってもらえるのかとか、自分たちの学年らしさとは何か、などを考えたり、試行錯誤を繰り返したりしていました。「出し物」を終えた後に、「よし、終わった」という満足した表情が見られたのが、とてもうれしかったです。

「6年生の思い出のスライド」を5年生がプレゼントしました。その際に、「私たちがあこがれている6年生さんが、どのように成長してきたのかを知ってほしいです。そして、これを知って6年生さんみたいになりましょう。」というコメントを5年生が言いました。まさにその通りで、下級生たちは食い入るように見ながら6年間の学びやくらしについて見通しをもったり、憧れをさらにもったりしたことと思います。幸せなことに、1~2年生、3年生に担任していただいた先生からのビデオメッセージもあり、6年生も自分自身を振り返り、感謝の気持ちが増していったと思います。

温かなひとときは、全校の子どもたち、一人ひとりの「6年生に対して感謝の気持ちを伝えたい」と時間をつくって、工夫・苦労してきた「努力」「協力」の成果だと思います。入学時から見てきた子たちがこんなにも多くの下級生に憧れられて、慕われていることが嬉しくて感極まってしまいました。