見えぬもの

2023-02-14 17:33:19

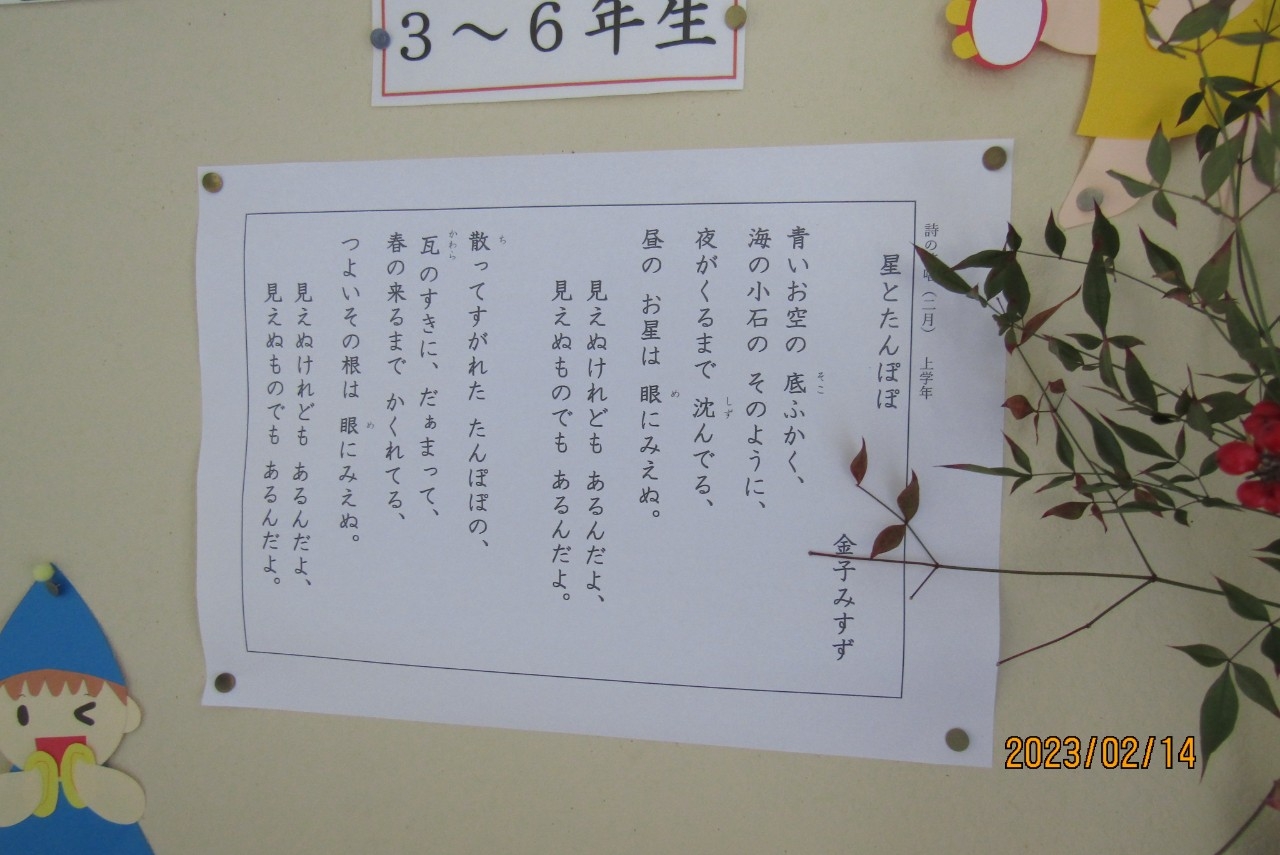

3年生以上の「今月の詩」は、金子みすゞさんの「星とたんぽぽ」です。この詩の暗唱を披露しにきた4年生の子に、「4年生にとって、『つよいその根は 眼にみえぬ。』という『見えぬけれども』あるものって何ですか。」という意地悪な質問をしました。すかさず、「4年生は、何かあったときに人ごととせずに、声をかけたり自分のこととして取り組んだりすることができるところです。」と応えてくれました。感動しました。

その後、4年生の教室に入ると、「外国にたくさんの輸出をする日本。幸せだよね。両方とも。買いたい物を買うだけ買ってお金を使い放題の相手の国も・・・」と担任が言うと、「それは違うと思います。」と応える子がいました。これも、「見えぬけれども」あるものを想像して考えている証拠だと思います。3年生の道徳では、「いけないとわかっていることを友達から誘われたら」ということをペアで考えていました。断る役と誘う役がうまく話をしていました。これも、自分が経験していないことかもしれませんが、相手の立場になって考えている姿でしょう。

本校は、今週から「6年生を送る会モード」に入っています。6年生に喜んでもらうためにはどうすればよいのかを必死に考えながら、プレゼントなどを作っています。「6年生の〇〇ちゃん、あの時やさしくしてくれてうれしかったな。だから感謝の気持ちを込めて」という気持ちです。相手が喜んでくれるように、心を込めることも「見えぬけれども」の一つだと思います。時には、友達や担任に「それでは、6年生の〇〇さんは喜んでくれないんじゃないかな」と言われることもあります。「見えぬけれども」あるものだから仕方がありません。こうやって、眼にみえないけれども大切にしていくべきことを、自分たちで見つけ出していくのでしょう。

6枚目の写真は、6年生を送る会のために5年生が6年生の写真を撮っている様子です。5年生は、他の学年が取り組んでいるプレゼント等のほかに、6年生を送る会自体を企画・運営しなければいけません。今まで経験したことのないような、一大イベントです。先日から「やばい」という声が5年生の口癖のようです。先を見越しながら、計画を立てて、全校のみなさんに協力してもらうことの難しさを味わっているようです。「見えぬけれども」非常に大切な役割です。がんばれ5年生。

その後、4年生の教室に入ると、「外国にたくさんの輸出をする日本。幸せだよね。両方とも。買いたい物を買うだけ買ってお金を使い放題の相手の国も・・・」と担任が言うと、「それは違うと思います。」と応える子がいました。これも、「見えぬけれども」あるものを想像して考えている証拠だと思います。3年生の道徳では、「いけないとわかっていることを友達から誘われたら」ということをペアで考えていました。断る役と誘う役がうまく話をしていました。これも、自分が経験していないことかもしれませんが、相手の立場になって考えている姿でしょう。

本校は、今週から「6年生を送る会モード」に入っています。6年生に喜んでもらうためにはどうすればよいのかを必死に考えながら、プレゼントなどを作っています。「6年生の〇〇ちゃん、あの時やさしくしてくれてうれしかったな。だから感謝の気持ちを込めて」という気持ちです。相手が喜んでくれるように、心を込めることも「見えぬけれども」の一つだと思います。時には、友達や担任に「それでは、6年生の〇〇さんは喜んでくれないんじゃないかな」と言われることもあります。「見えぬけれども」あるものだから仕方がありません。こうやって、眼にみえないけれども大切にしていくべきことを、自分たちで見つけ出していくのでしょう。

6枚目の写真は、6年生を送る会のために5年生が6年生の写真を撮っている様子です。5年生は、他の学年が取り組んでいるプレゼント等のほかに、6年生を送る会自体を企画・運営しなければいけません。今まで経験したことのないような、一大イベントです。先日から「やばい」という声が5年生の口癖のようです。先を見越しながら、計画を立てて、全校のみなさんに協力してもらうことの難しさを味わっているようです。「見えぬけれども」非常に大切な役割です。がんばれ5年生。