自分事にして 実感する

2023-02-06 17:51:41

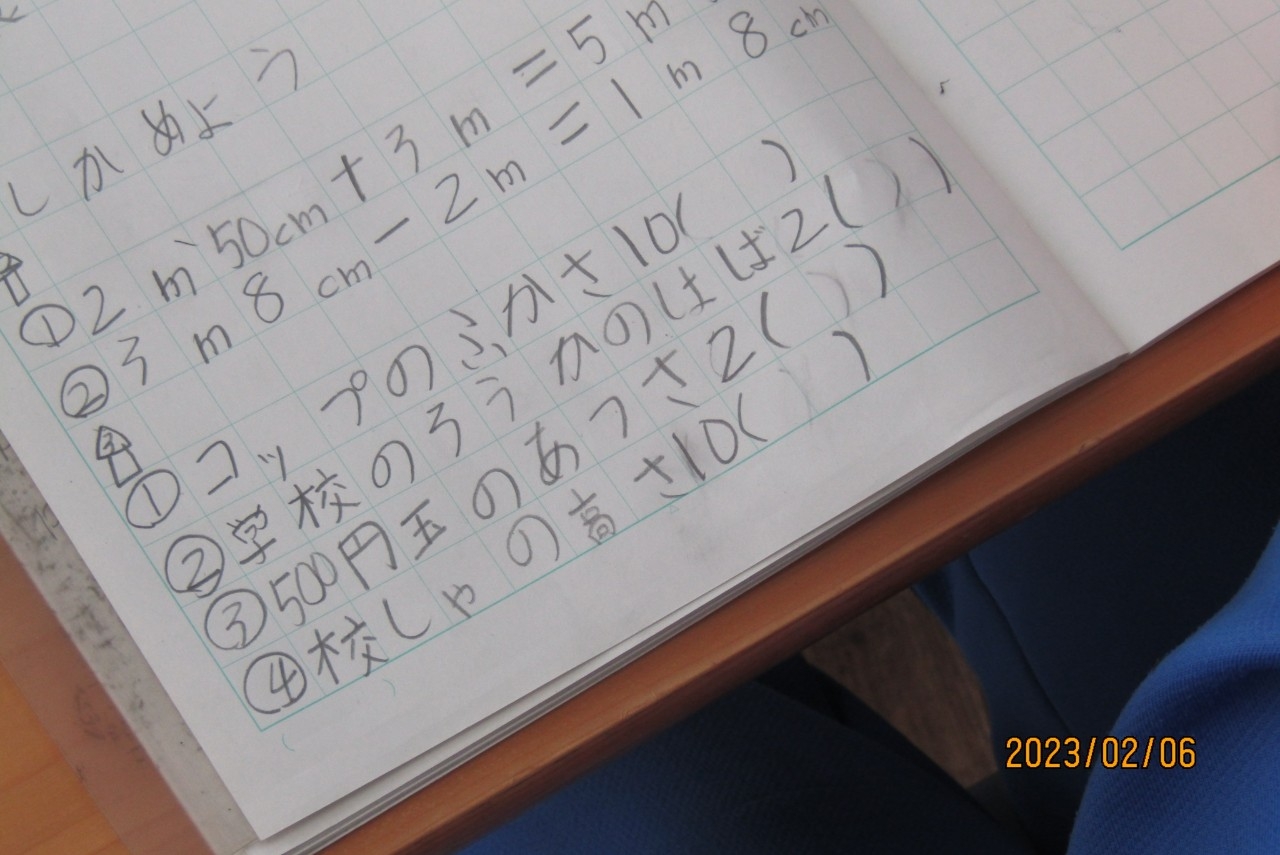

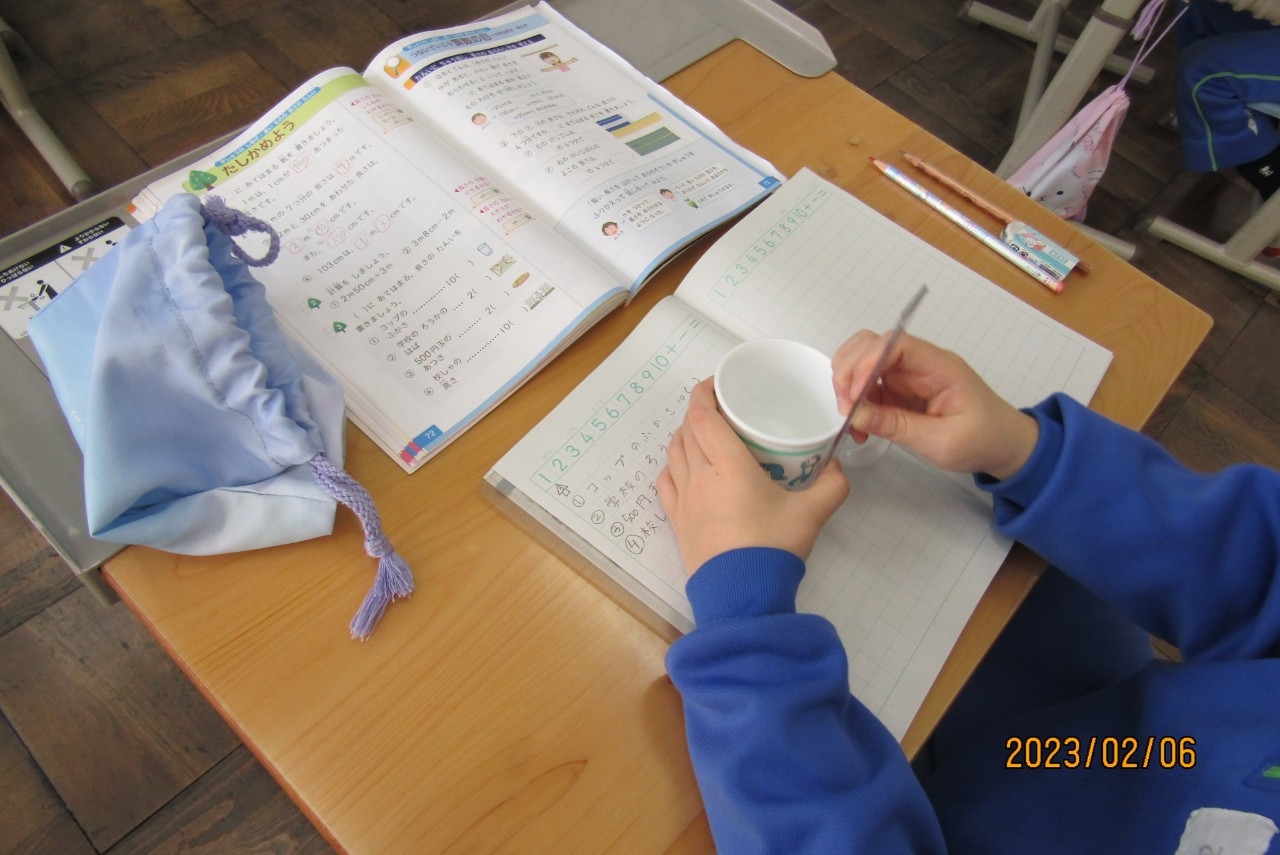

今日2年生の教室に入ると、1枚目の写真に書いてある算数の問題を解こうとしていました。それぞれの長さの単位は、mm、cm、mのいずれかを見当をつける問題でした。算数は、問題をノートで解けるようになることが目的ではなく、生活の様々な場面で数や量、図形等を使って、合理的に物事を処理することができるようになることだと考えます。したがって、実際の生活の中にある「モノ」がどれくらいの長さなのかという感覚がもてることはとても重要だと言えるでしょう。2枚目の写真のように、予想を立てる前に問題①の学校にあるコップの長さを測りだしていましたが、どの単位のものさしで測ればよいのかが実感として身についていることがわかります。先日は、横になった私を、子どもたちの自家製「3メートルメジャー」で測っていました。こうした経験を重ね、長さを体感することは重要であると思います。

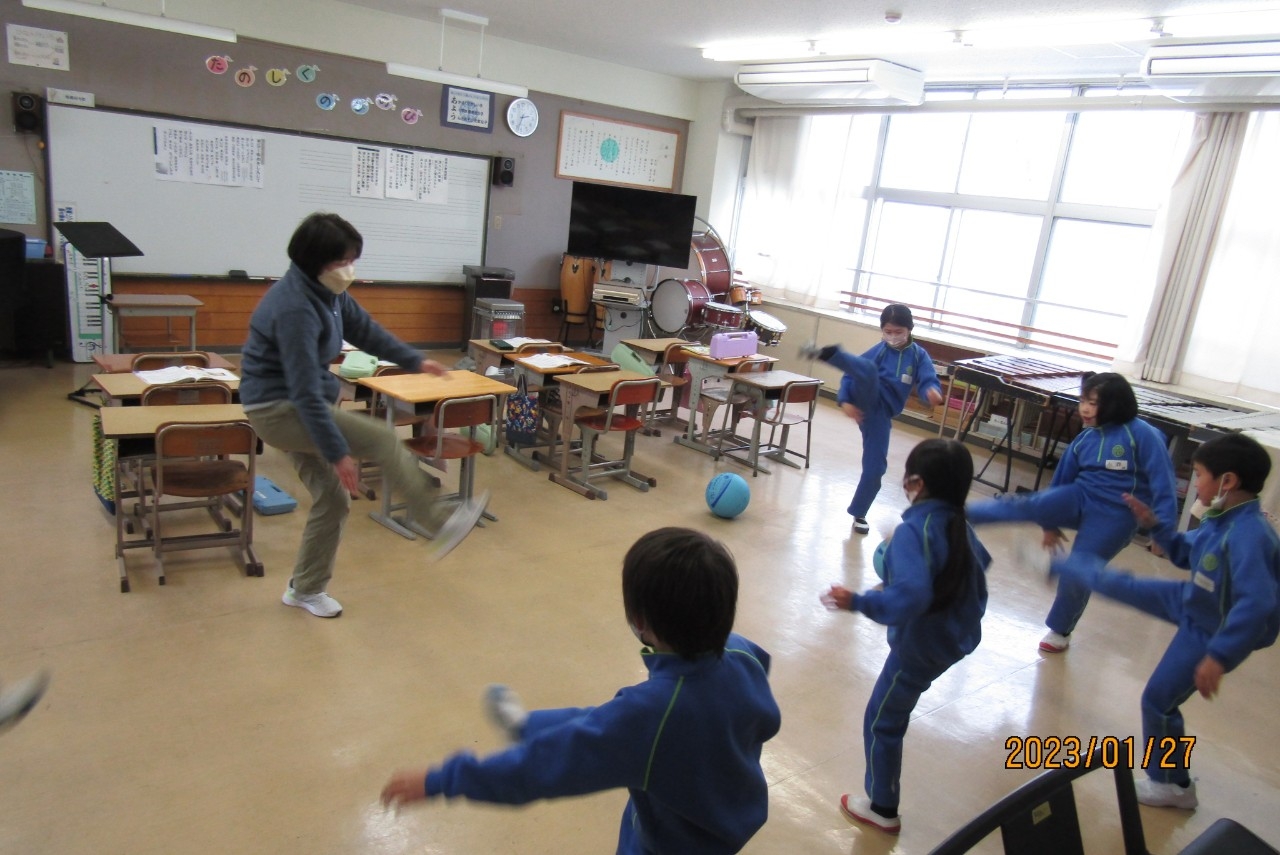

昼休みに1年生は、8の字跳びに挑戦しました。目標は40回です。掛け声をみんなで出し合って、縄をしっかり見て跳んでいました。ひっかかる子、疲れて跳びにくくなった子、集中力がだんだんとなくなってきた子など様々でした。自己新記録を出すことができましたが、結果として目標には達することができませんでした。その後の振り返りで、「保育園の時に比べて、力を合わせてみんなで跳べるようになったので、成長したなと思いました。」といった子がいました。長縄がうまく跳べるようになることを目標として取り組んできましたが、それ以外の「自分(たち)を客観的に振り返ることができる」力も身についたと思い、うれしくなりました。

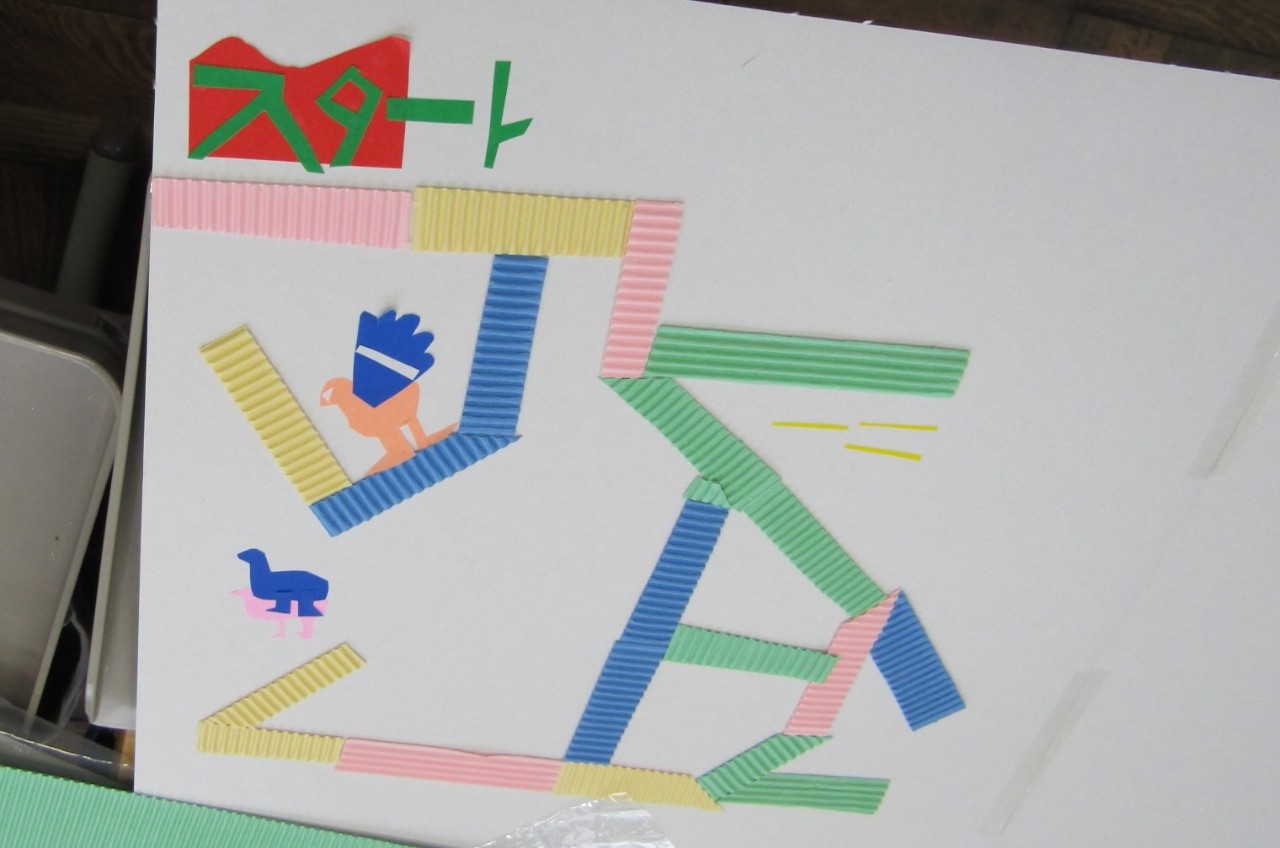

5時間目に3年教室に入ると、「シーン」としていました。「今度の学習公開日に『ぼくたちが1年間で成長したこと』をおうちの人に発表するんだ」とこっそり教えてくれました。「悩むんだよな。あれも、これも伝えたいしな」「授業でできるようになったことばかりじゃないんだよな」「(〇〇さんに対して)何もないっていうことはないよ。とにかく一つ書いてみたら。いっぱい出てくるから」などといったつぶやきが小さく聞こえますが、ほとんどは鉛筆の音でした。5、6年生の教室に入ると、5年生が理科のテストをしていました。先日自分たちの疑問を自ら調べ、考えた単元のテストでした。「自分たちが調べたからよくわかる?」と聞くと「はい」と力強く、当然のような表情でうなづきました。

自分で考えて解決したり、成長していったりしていく過程は子ども自身を強くすると痛感させられる3つのエピソードでした。

昼休みに1年生は、8の字跳びに挑戦しました。目標は40回です。掛け声をみんなで出し合って、縄をしっかり見て跳んでいました。ひっかかる子、疲れて跳びにくくなった子、集中力がだんだんとなくなってきた子など様々でした。自己新記録を出すことができましたが、結果として目標には達することができませんでした。その後の振り返りで、「保育園の時に比べて、力を合わせてみんなで跳べるようになったので、成長したなと思いました。」といった子がいました。長縄がうまく跳べるようになることを目標として取り組んできましたが、それ以外の「自分(たち)を客観的に振り返ることができる」力も身についたと思い、うれしくなりました。

5時間目に3年教室に入ると、「シーン」としていました。「今度の学習公開日に『ぼくたちが1年間で成長したこと』をおうちの人に発表するんだ」とこっそり教えてくれました。「悩むんだよな。あれも、これも伝えたいしな」「授業でできるようになったことばかりじゃないんだよな」「(〇〇さんに対して)何もないっていうことはないよ。とにかく一つ書いてみたら。いっぱい出てくるから」などといったつぶやきが小さく聞こえますが、ほとんどは鉛筆の音でした。5、6年生の教室に入ると、5年生が理科のテストをしていました。先日自分たちの疑問を自ら調べ、考えた単元のテストでした。「自分たちが調べたからよくわかる?」と聞くと「はい」と力強く、当然のような表情でうなづきました。

自分で考えて解決したり、成長していったりしていく過程は子ども自身を強くすると痛感させられる3つのエピソードでした。