浸ること 没頭すること

2023-01-23 17:00:00

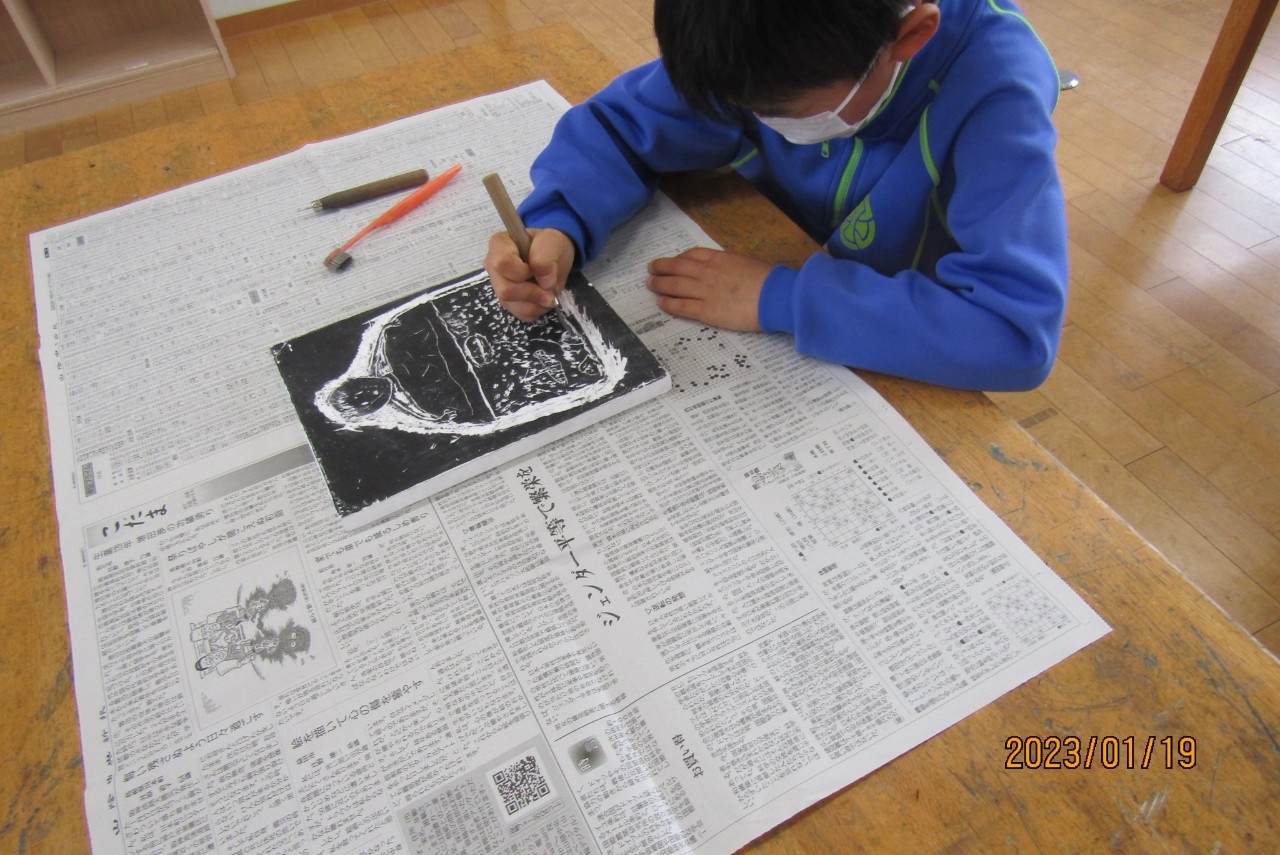

4年生教室に入ると、黙々と取り組む子、友達や担任にひたすら聞いている子がいました。図工で物語を立体であらわす活動の様子でした。1枚目と2枚目の写真は、背景等の色を絵の具で塗る子とコンテで塗る子の様子です。絵の具で塗っている子は「やまたのおろち」の力強さをあらわしたいので絵の具を選んだようです。2枚目の写真は「一つの花」のやさしさをあらわしたいのでコンテを使ったようです。双方とも物語の雰囲気をあらわすための工夫ですが、ほかの人にその思いが伝わっているのかを気にしながら何度も色を塗っていました。3枚目の写真は、昔話に出てくるじさまが集めるたきぎです。小さくて細いけれど、一本ずつ枝に見えるように立体的にして色を塗っていました。どの子も、「本物に見えるかな」「物語の様子が表れているのかな」「いや違うぞ」「これではだめかぁ」と試行錯誤を繰り返していました。

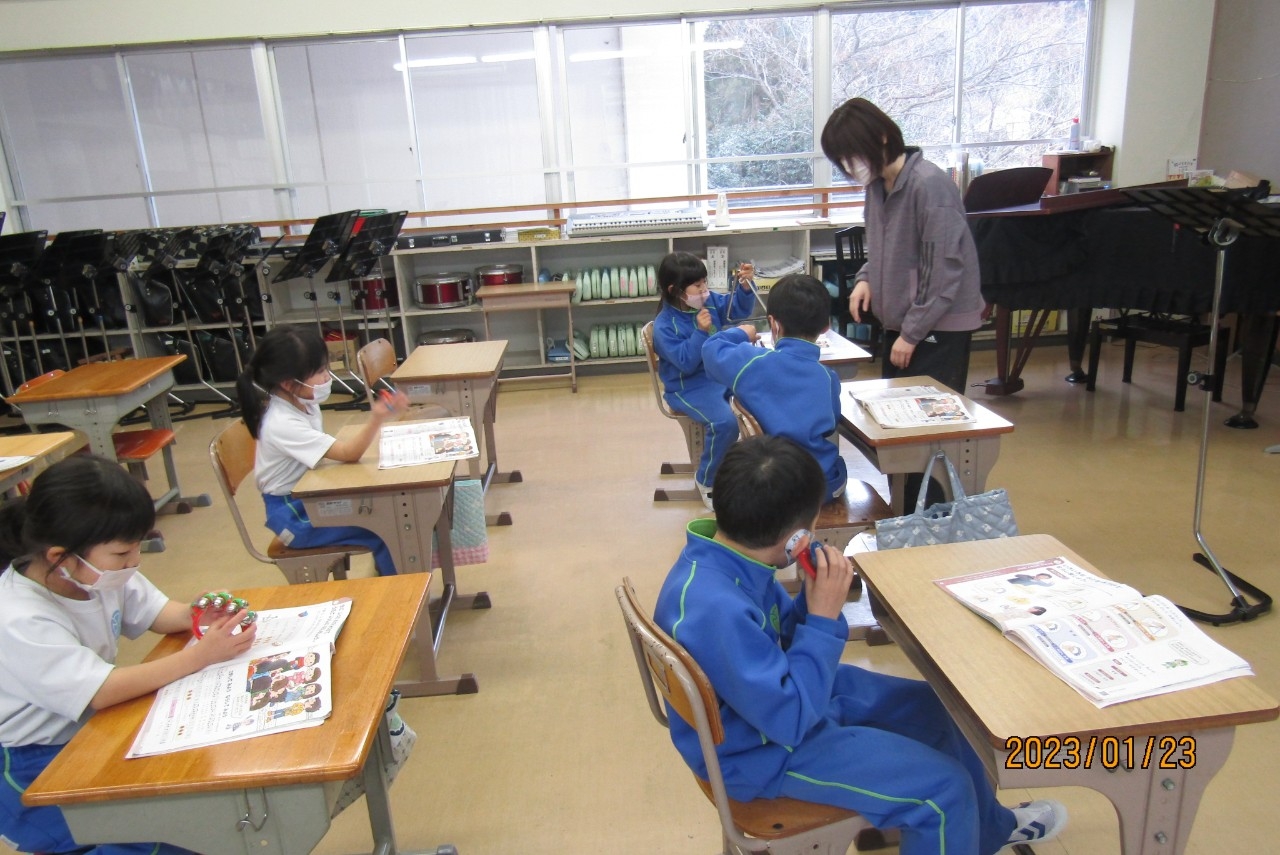

4枚目の写真は、2年生の音楽の様子です。昔の手遊びをしています。初めてなのか、久しぶりなのか少しぎこちなく遊んでいました。「いどのまわりでおちゃわんかいたのだあ」くらいになると、「自分の指に来ますように」と願ってドキドキしています。段々慣れてくると、テンポが速くなり、歌声も大きくなっていきます。実は、この遊びは高等技術を要するものです。歌う、「鬼」の指が入るような大きさに指を丸める、リズムにのる、相手のびくびくする表情を見る、鬼は優しく友達の丸めた指のところに指を入れていく、究極的には「だあれ」のところで止めるのは誰なのかを見ていく、などと様々な能力を一斉に使わなければいけません。さらに大切なのは、友達と心を合わせていく、負けてもふてくされないなどと言うことも必要とされます。今後、2年生で流行するのか楽しみです。5枚目の写真は、1年生の音楽です。自分が選んだ楽器を使って「やさしい」音で合奏に参加する活動です。なかなか「やさしい」音は簡単ではないようです。大きな音にするには思い切りたたけばよいですが、それでは「やさしさ」は表現できません。しかし、弱くたたくと「弱弱しい」音になってしまいます。それぞれが「やさしい」音を追究していました。

6枚目の写真は、5年生の理科の様子です。人の赤ちゃんはどうやって生まれてくるのかを調べていました。先日は、学級全体で疑問を数十個あげていました。今日はその中から自分で選んだ疑問を調べていました。疑問を完璧に応えてくれる本やウェブはなかなか存在しません。書いてあることを読み込んでいく必要があります。一人一人が黙々と資料とにらめっこをしていました。時折、疑問が解決したようで「あっ!わかった!」という声が聞こえてきました。

こうした、自分の願いや思い、疑問に向かって夢中になって取り組む、つまり「ひたる」姿は非常に大切だと思います。

4枚目の写真は、2年生の音楽の様子です。昔の手遊びをしています。初めてなのか、久しぶりなのか少しぎこちなく遊んでいました。「いどのまわりでおちゃわんかいたのだあ」くらいになると、「自分の指に来ますように」と願ってドキドキしています。段々慣れてくると、テンポが速くなり、歌声も大きくなっていきます。実は、この遊びは高等技術を要するものです。歌う、「鬼」の指が入るような大きさに指を丸める、リズムにのる、相手のびくびくする表情を見る、鬼は優しく友達の丸めた指のところに指を入れていく、究極的には「だあれ」のところで止めるのは誰なのかを見ていく、などと様々な能力を一斉に使わなければいけません。さらに大切なのは、友達と心を合わせていく、負けてもふてくされないなどと言うことも必要とされます。今後、2年生で流行するのか楽しみです。5枚目の写真は、1年生の音楽です。自分が選んだ楽器を使って「やさしい」音で合奏に参加する活動です。なかなか「やさしい」音は簡単ではないようです。大きな音にするには思い切りたたけばよいですが、それでは「やさしさ」は表現できません。しかし、弱くたたくと「弱弱しい」音になってしまいます。それぞれが「やさしい」音を追究していました。

6枚目の写真は、5年生の理科の様子です。人の赤ちゃんはどうやって生まれてくるのかを調べていました。先日は、学級全体で疑問を数十個あげていました。今日はその中から自分で選んだ疑問を調べていました。疑問を完璧に応えてくれる本やウェブはなかなか存在しません。書いてあることを読み込んでいく必要があります。一人一人が黙々と資料とにらめっこをしていました。時折、疑問が解決したようで「あっ!わかった!」という声が聞こえてきました。

こうした、自分の願いや思い、疑問に向かって夢中になって取り組む、つまり「ひたる」姿は非常に大切だと思います。