「学び」の方法を増やす

2023-01-13 17:00:00

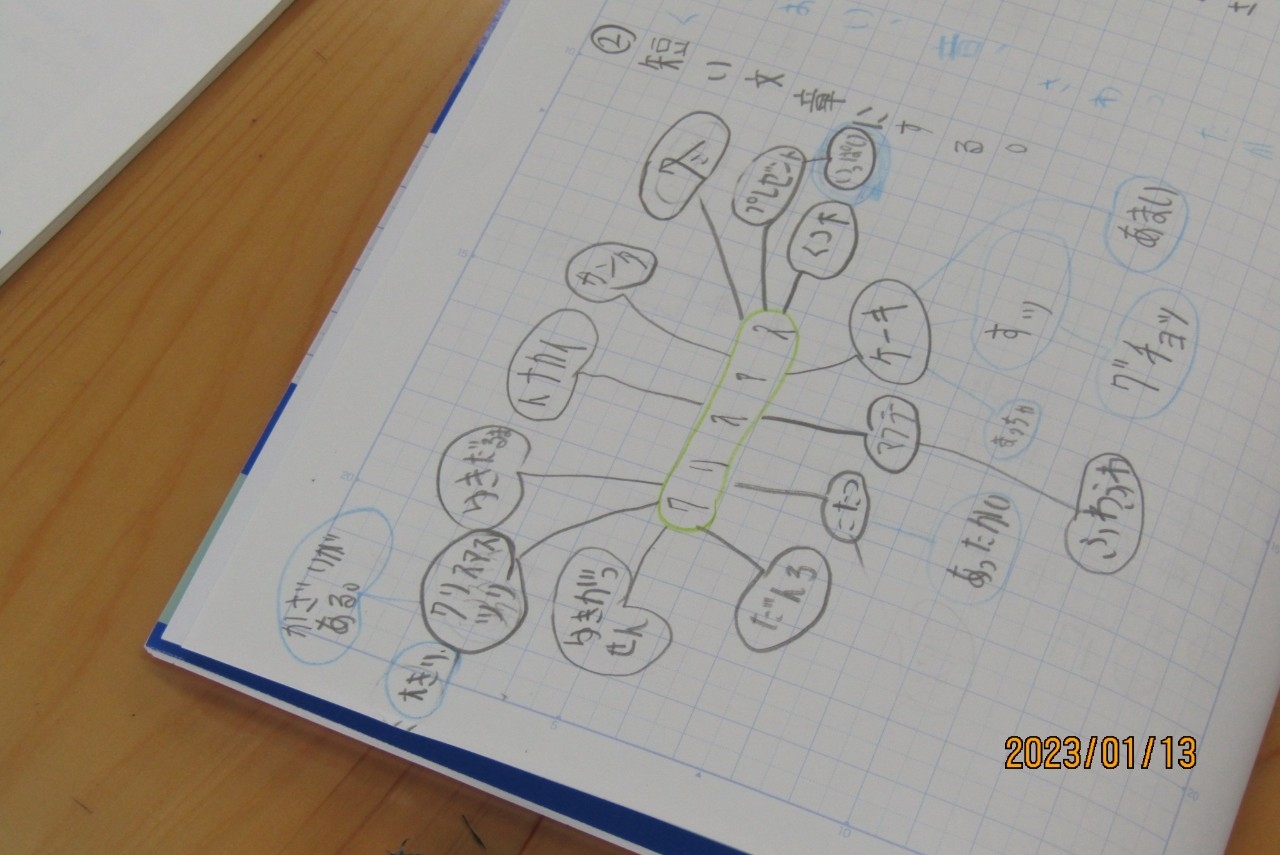

今日3年生の国語の授業をのぞいてみると、とても楽しそうに活動をしていました。クリスマスについての詩をつくるために、「クリスマスといえば」と言ってイメージされることをどんどん書き上げていく「イメージマップ」づくりをしていました。どんどん「マップ」が広がっていく子もいれば、全く進まない子もいました。同じ「クリスマス」でも書いてあることが全く同じはずはありません。「プレゼント」をいの一番に書く子もいれば、サンタクロースやトナカイ、ツリーなどに興味が広がっていく子もいました。少しずつ友達の書いた「マップ」が気になっていきます。「えっ、どうして『プレゼント』をまだ書いていないの?」「私はそれよりも食べるほうかな」などと、それぞれの興味・関心、経験が「マップ」を通して見えるので、意見交換がしやすいようです。「マップ」が広がらなかった子も、友達の「マップ」を見て想像が広がっていきました。

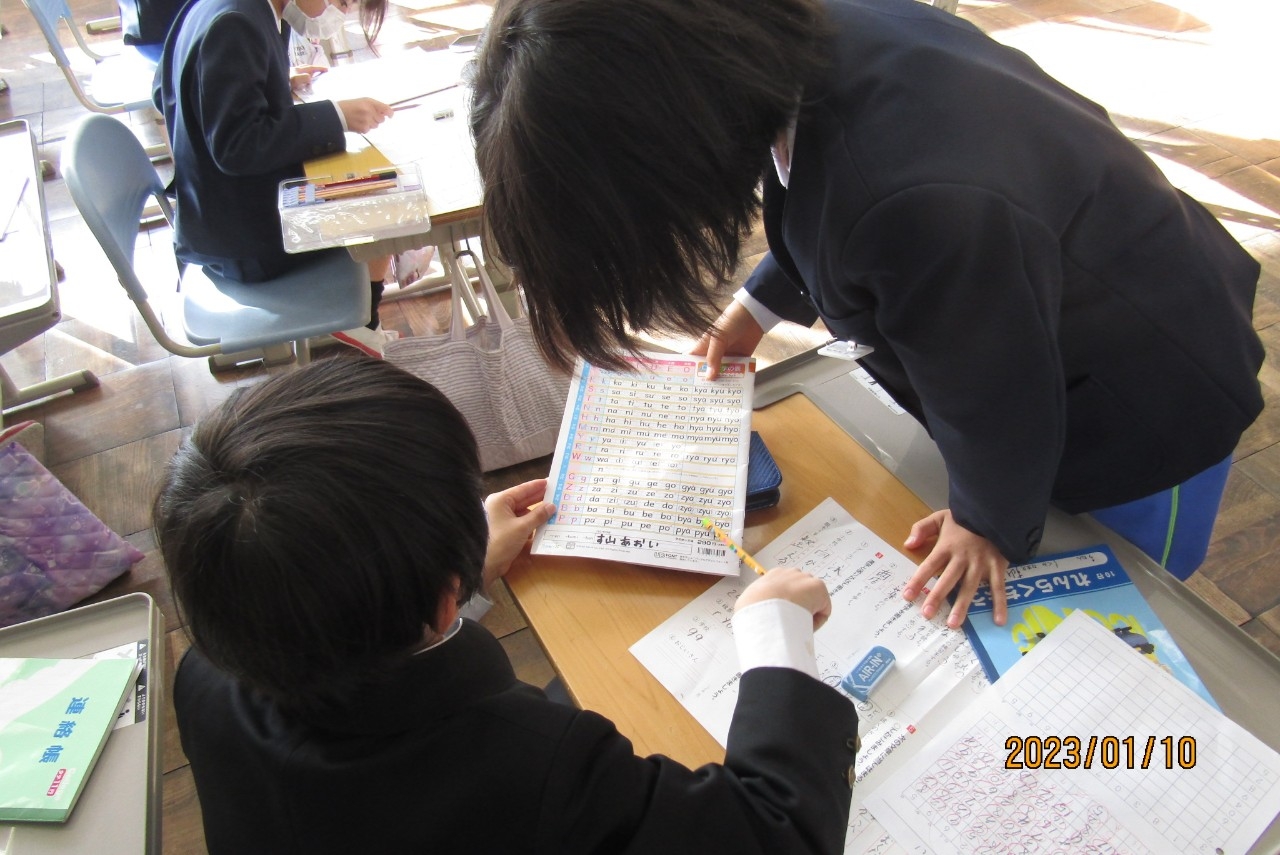

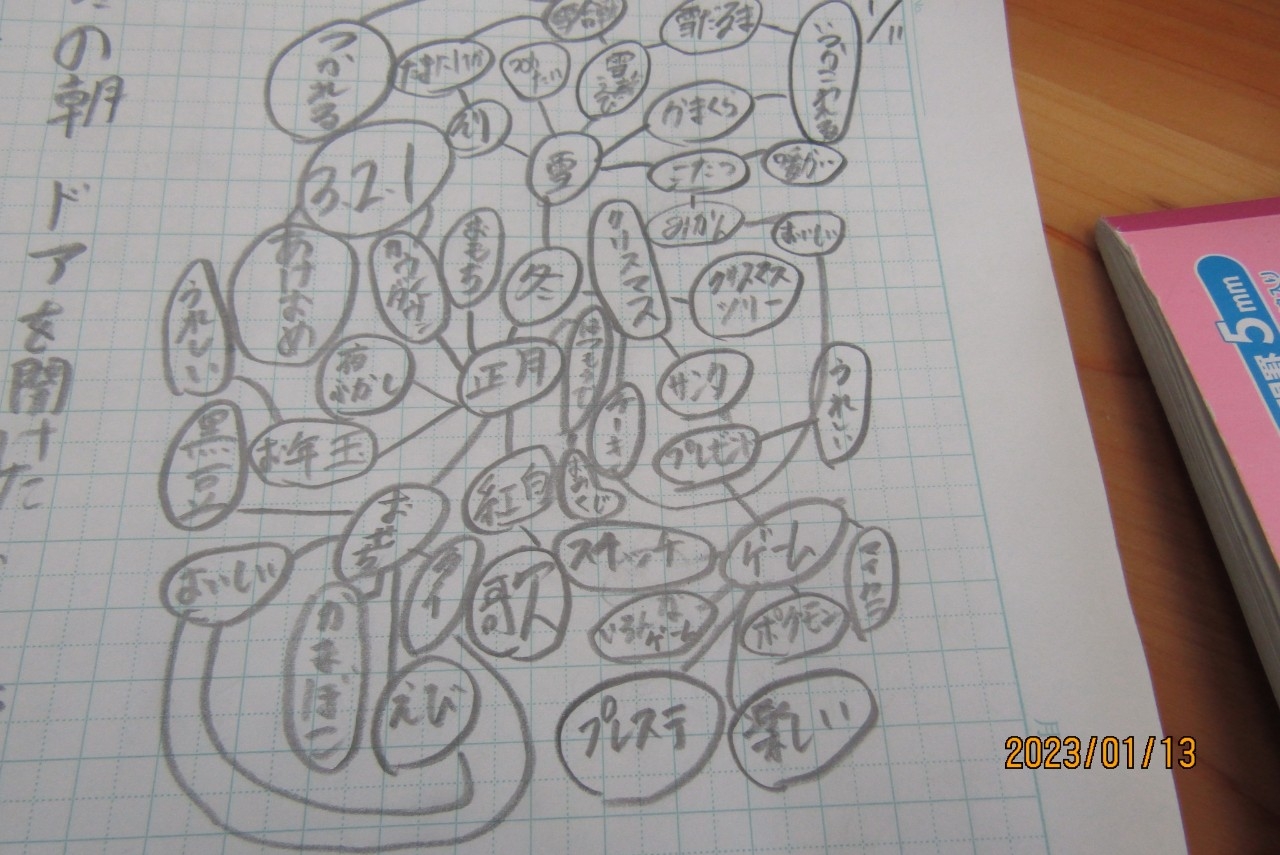

2枚目は3年生の「イメージマップ」です。3枚目は6年生のものです。活動範囲や読書など、さまざまな経験が広がっていきますので、このようにたくさんのことが書けるようになっていきます。さらに、これを整理しながら、分類をしていくようになっていくと、「ひと・もの・こと」の見方がより一層深くなっていくと思います。5、6年生は、冬を俳句で表す活動でした。冬といえば「雪」「白」・・・といった固定観念がどれだけ広がっていくのか楽しみです。

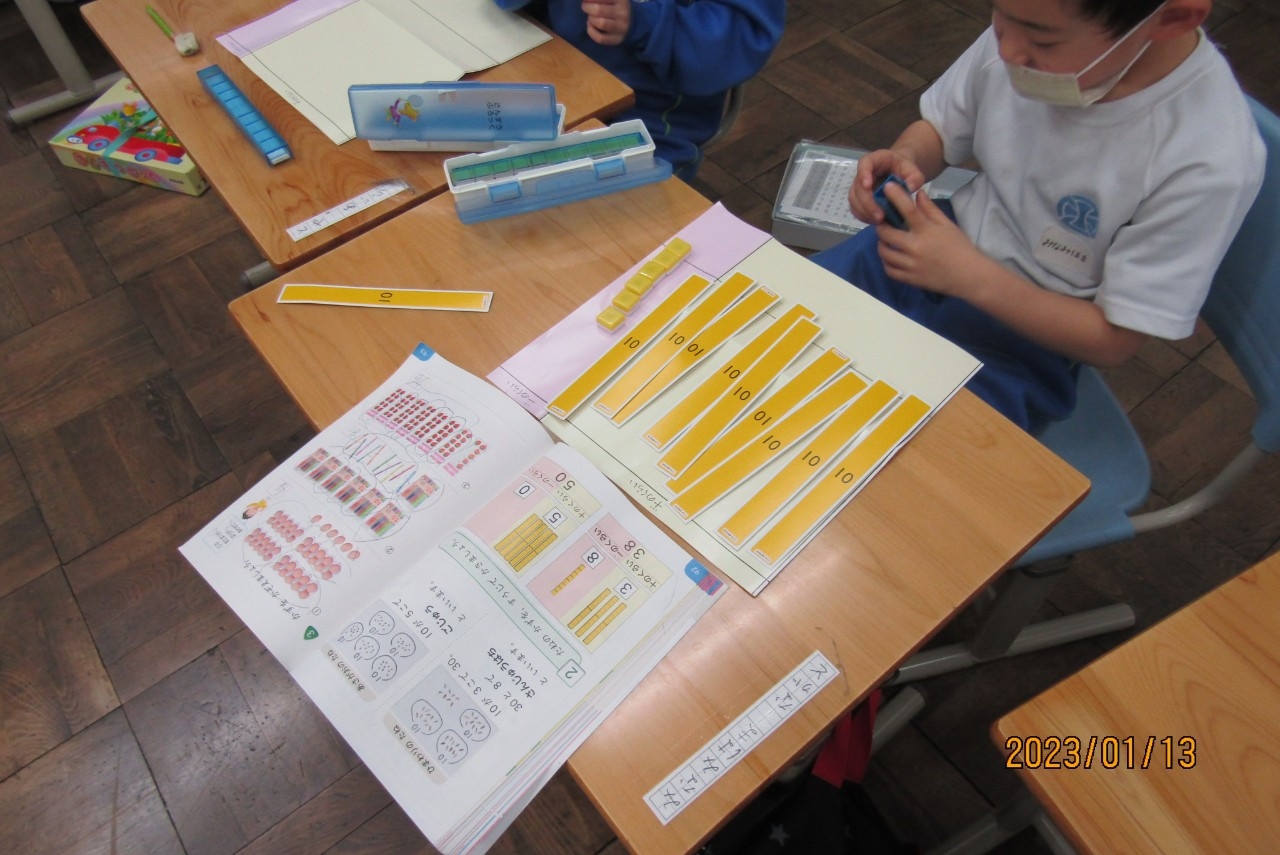

1年生の算数の授業をのぞいてみると、「46」を10や1のまとまりで表す活動を行っていました。2人で声をそろえて、「10のまとまりが4つで40、1のまとまりが6、あわせて46です。」といっていました。5枚目の写真は、「ぼくが作ったのは数字でいくらでしょう」という問題を作っていました。やはり、こうした「指」「手」「腕」と「心」を動かしながら、「数」を感じることはとても重要だと思いますし、こうやっていったことが、お買い物で「46」円を払うときに生かされていくのだと思います。6年生では、「2+3」を使った式を考えていました。「20+30(10を1つのまとまりとして)」「0.2+0.3(0.1を1つのまとまりとして)」と、〇〇をまとまりにして考える方法を学んでいました。その後「3200+500」や「327+673」といった〇〇をまとまりにして考える方法を使ってより簡単に計算するコツを考えていました。1年生の10のまとまりを使って数える経験で得た「数」の感覚が6年生になっても必要だということです。

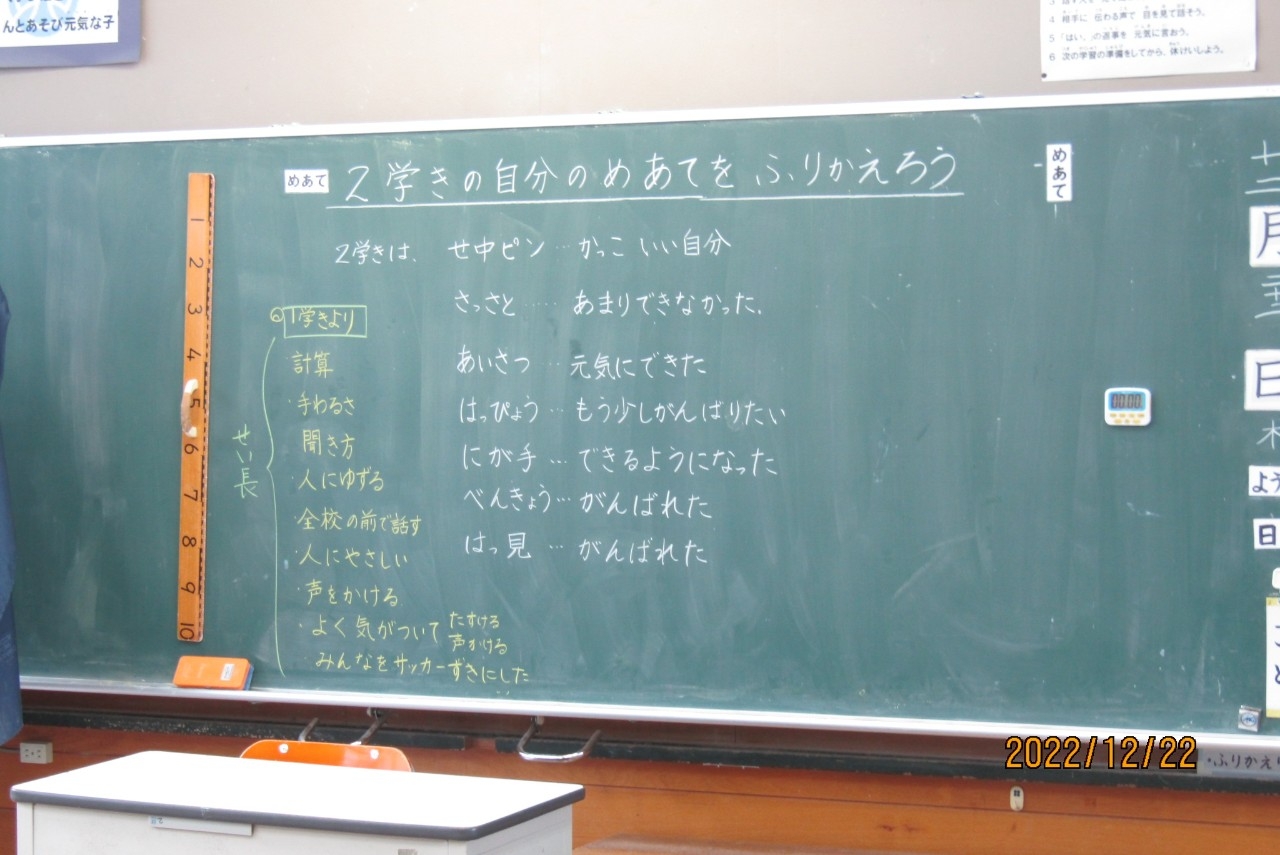

いずれも、黒板に書かれたことをノートに写す、担任の質問に応えるといった「学び」の方法とは違った、大切な「学び」の方法を学んでいると思います。

2枚目は3年生の「イメージマップ」です。3枚目は6年生のものです。活動範囲や読書など、さまざまな経験が広がっていきますので、このようにたくさんのことが書けるようになっていきます。さらに、これを整理しながら、分類をしていくようになっていくと、「ひと・もの・こと」の見方がより一層深くなっていくと思います。5、6年生は、冬を俳句で表す活動でした。冬といえば「雪」「白」・・・といった固定観念がどれだけ広がっていくのか楽しみです。

1年生の算数の授業をのぞいてみると、「46」を10や1のまとまりで表す活動を行っていました。2人で声をそろえて、「10のまとまりが4つで40、1のまとまりが6、あわせて46です。」といっていました。5枚目の写真は、「ぼくが作ったのは数字でいくらでしょう」という問題を作っていました。やはり、こうした「指」「手」「腕」と「心」を動かしながら、「数」を感じることはとても重要だと思いますし、こうやっていったことが、お買い物で「46」円を払うときに生かされていくのだと思います。6年生では、「2+3」を使った式を考えていました。「20+30(10を1つのまとまりとして)」「0.2+0.3(0.1を1つのまとまりとして)」と、〇〇をまとまりにして考える方法を学んでいました。その後「3200+500」や「327+673」といった〇〇をまとまりにして考える方法を使ってより簡単に計算するコツを考えていました。1年生の10のまとまりを使って数える経験で得た「数」の感覚が6年生になっても必要だということです。

いずれも、黒板に書かれたことをノートに写す、担任の質問に応えるといった「学び」の方法とは違った、大切な「学び」の方法を学んでいると思います。