整えること

2022-11-11 17:00:00

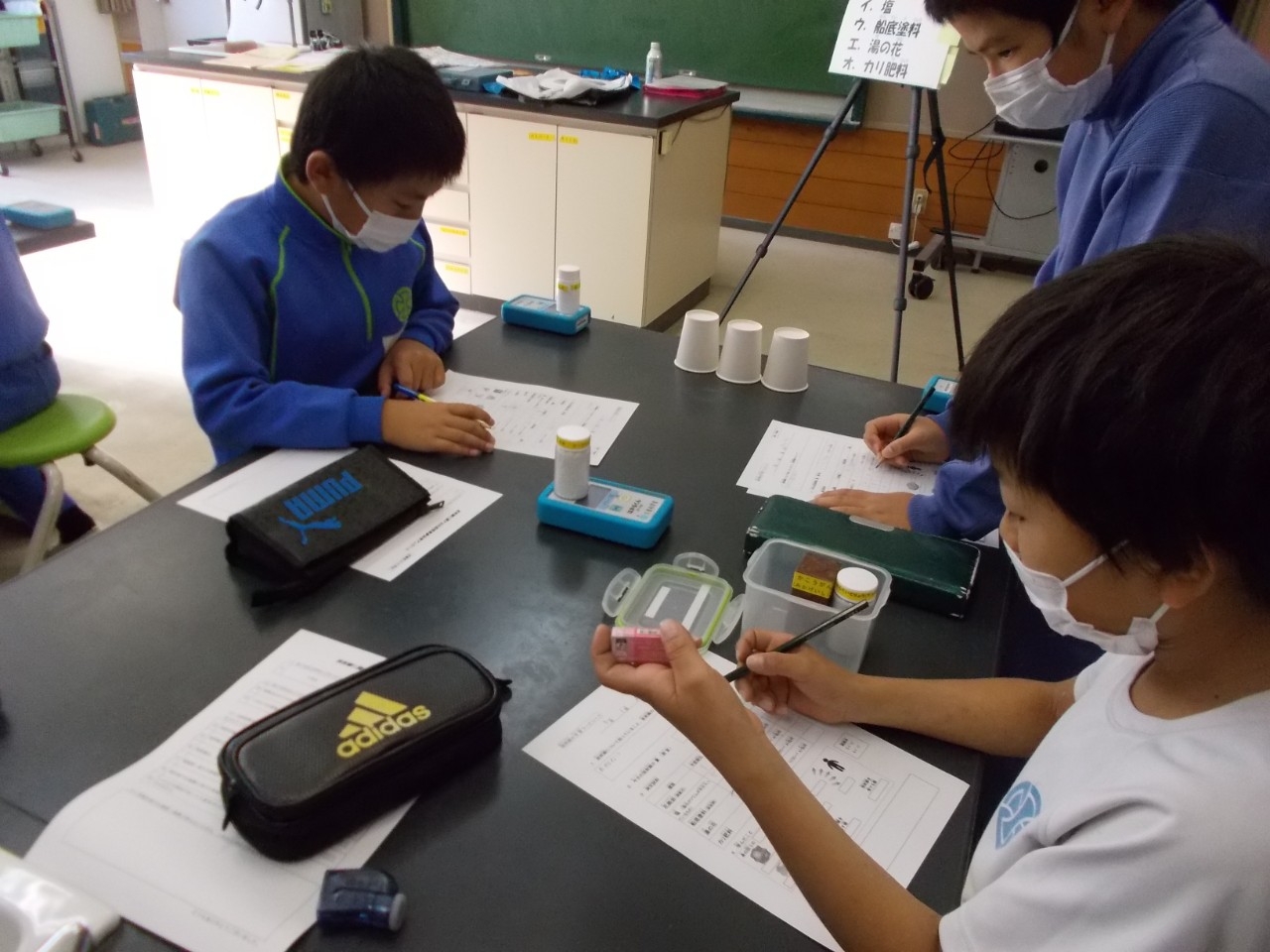

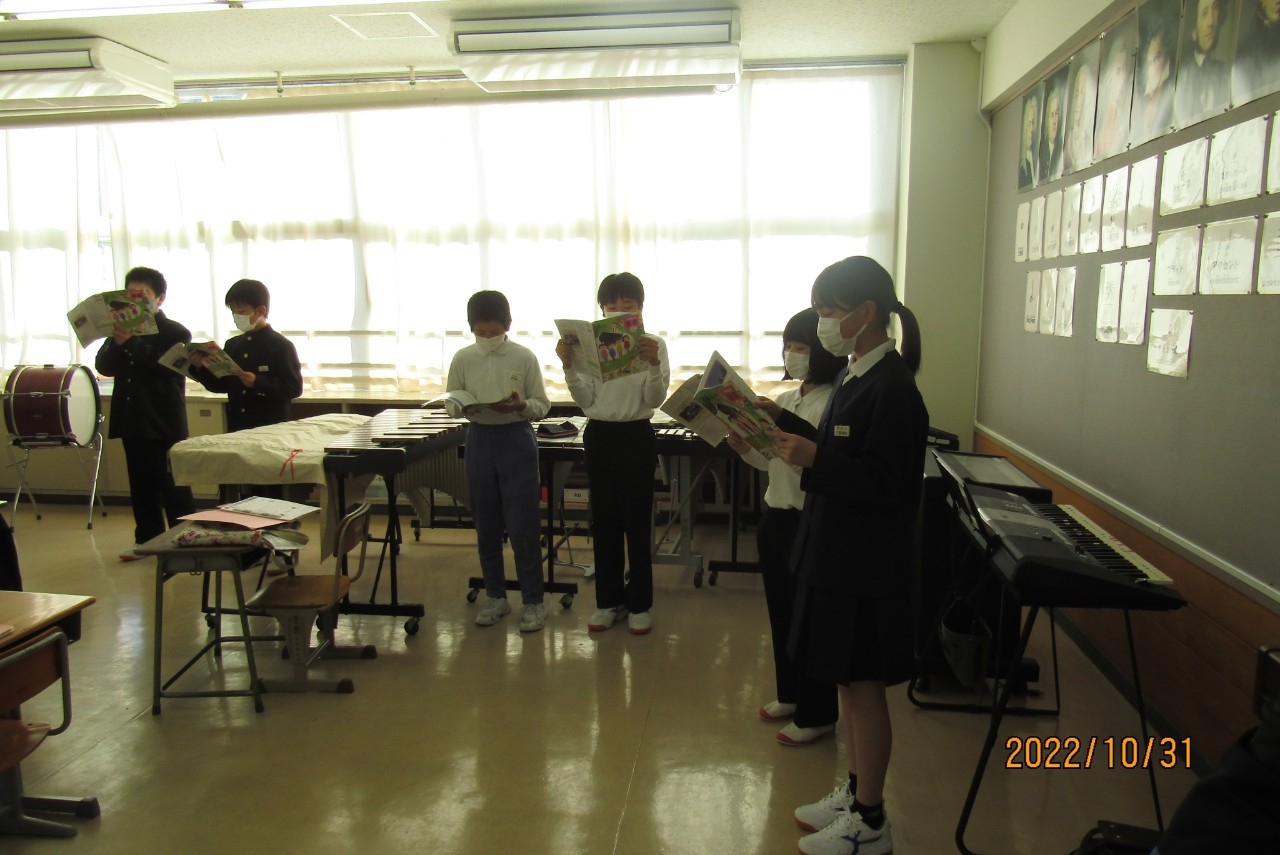

先日からお伝えしている4年生の国語の「物語」が完成したようです。完成した子から友だちの作品を読んで感想を書いていました。一人ひとりの作品を静かに、真剣に読んでいました。これまでの期間、担任のアドバイスも受けながら、より良い作品づくりをしてきた「仲間」「同士」ですから、友だちの苦労もよくわかるのでしょう、宝物を扱うように大切にして読んでいました。1年生は、生活科の学習で、それぞれが集めてきた木の実でリースを作っていました。「この栗は〇〇ちゃんが拾ってきたんだよ。これは~さん。」などと木の実を紹介する子、「ここ見て見て!きれいでしょ」と工夫しているところを紹介する子、「ここにはね、サラダが入っているんだよ。これはね、~が入った料理。」とストーリーを作っている子とを紹介する子、一人ひとりが自分らしさをアピールしていました。保育所等でも作っていたと思いますので、恐らく「バージョンアップ」したものとなっていると思います。

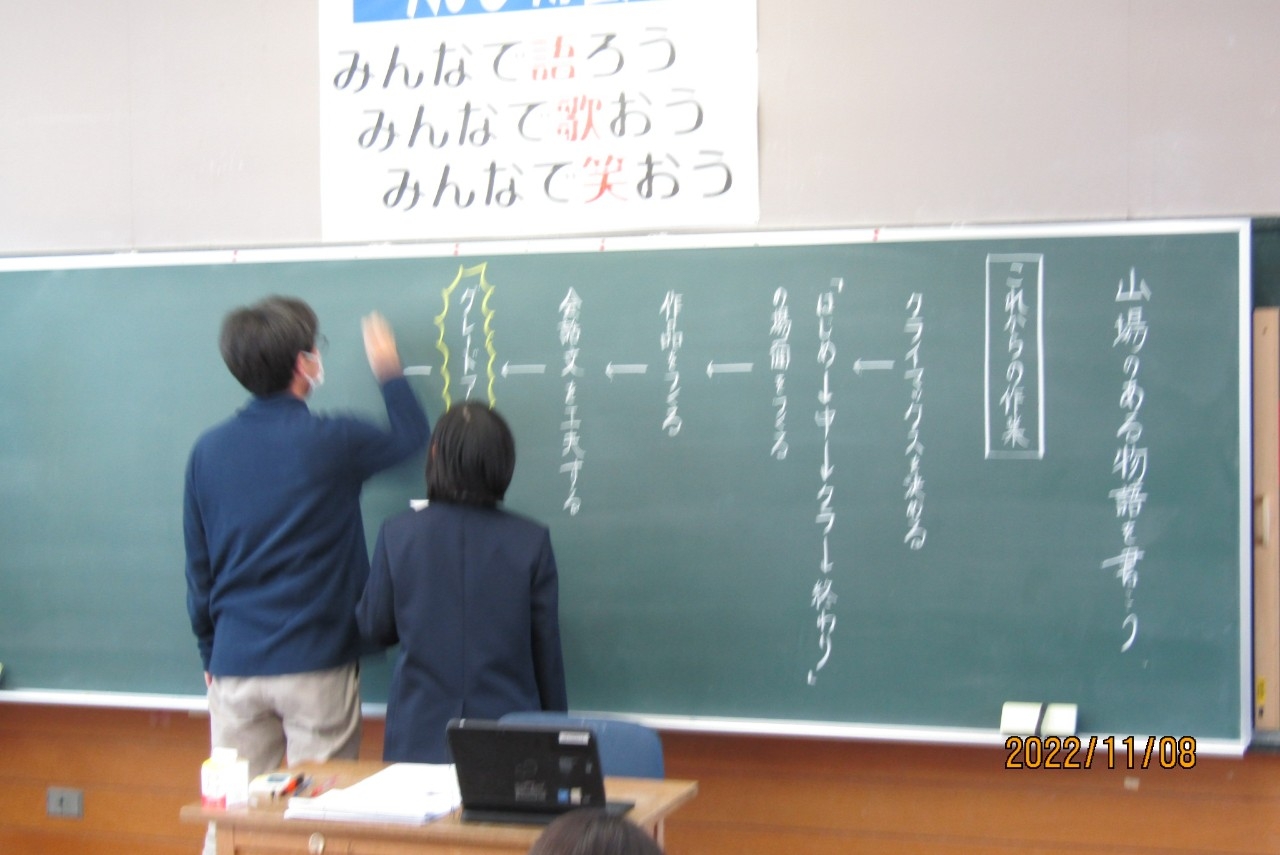

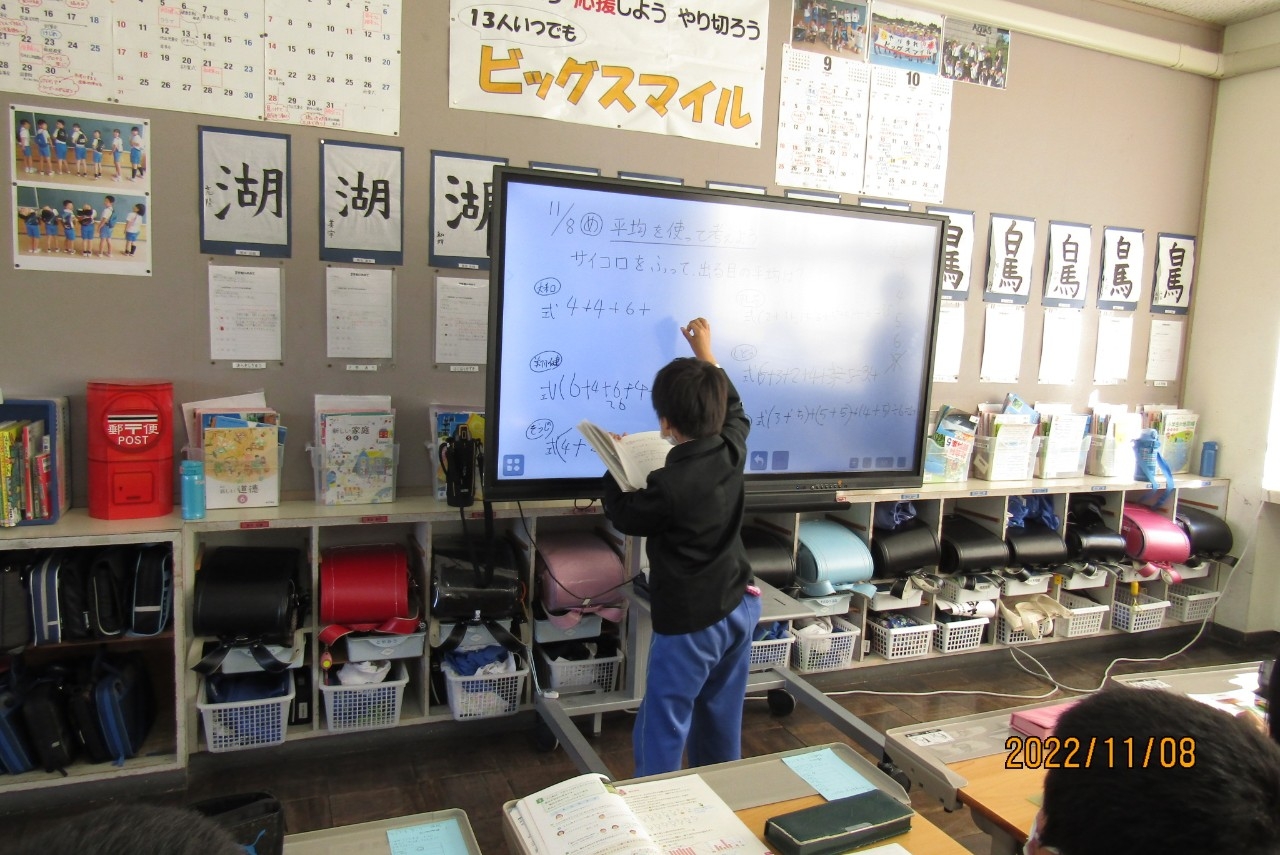

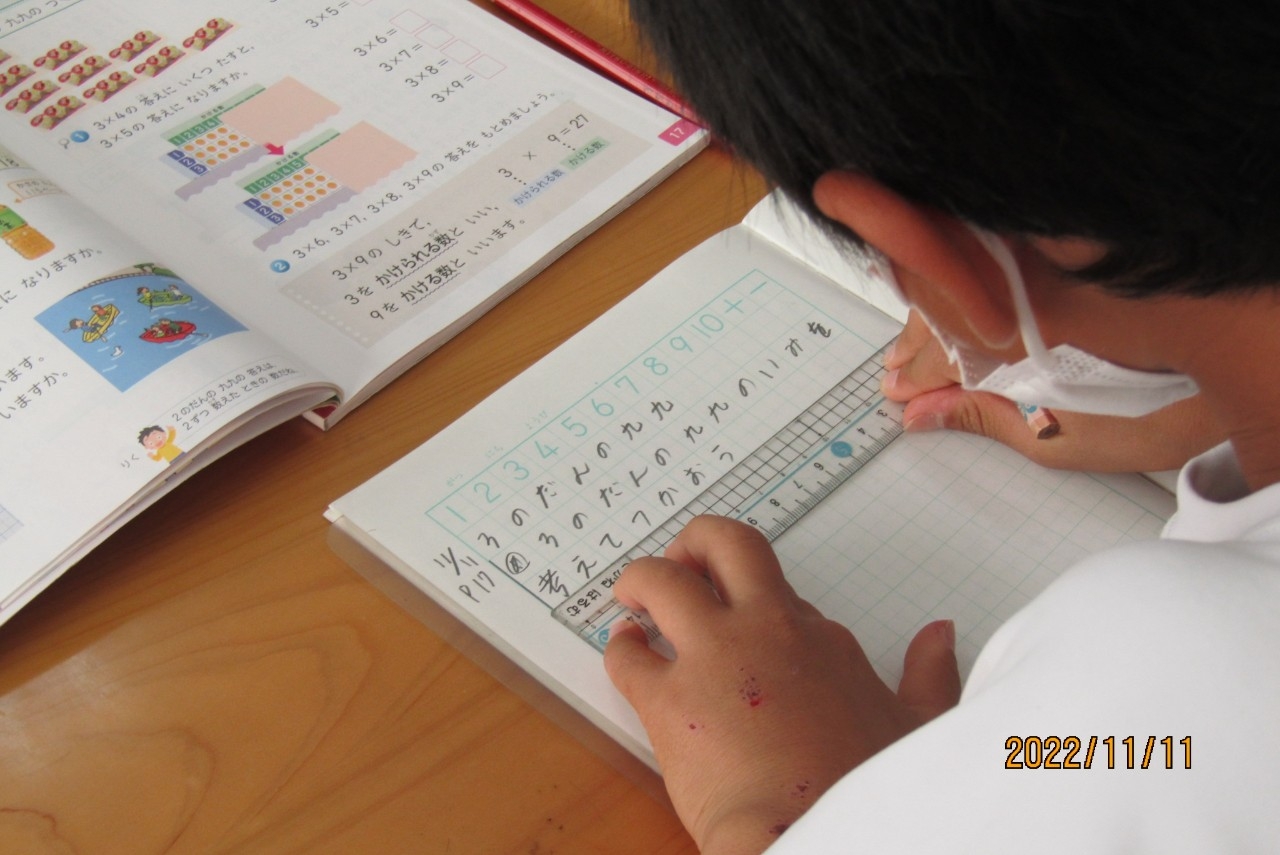

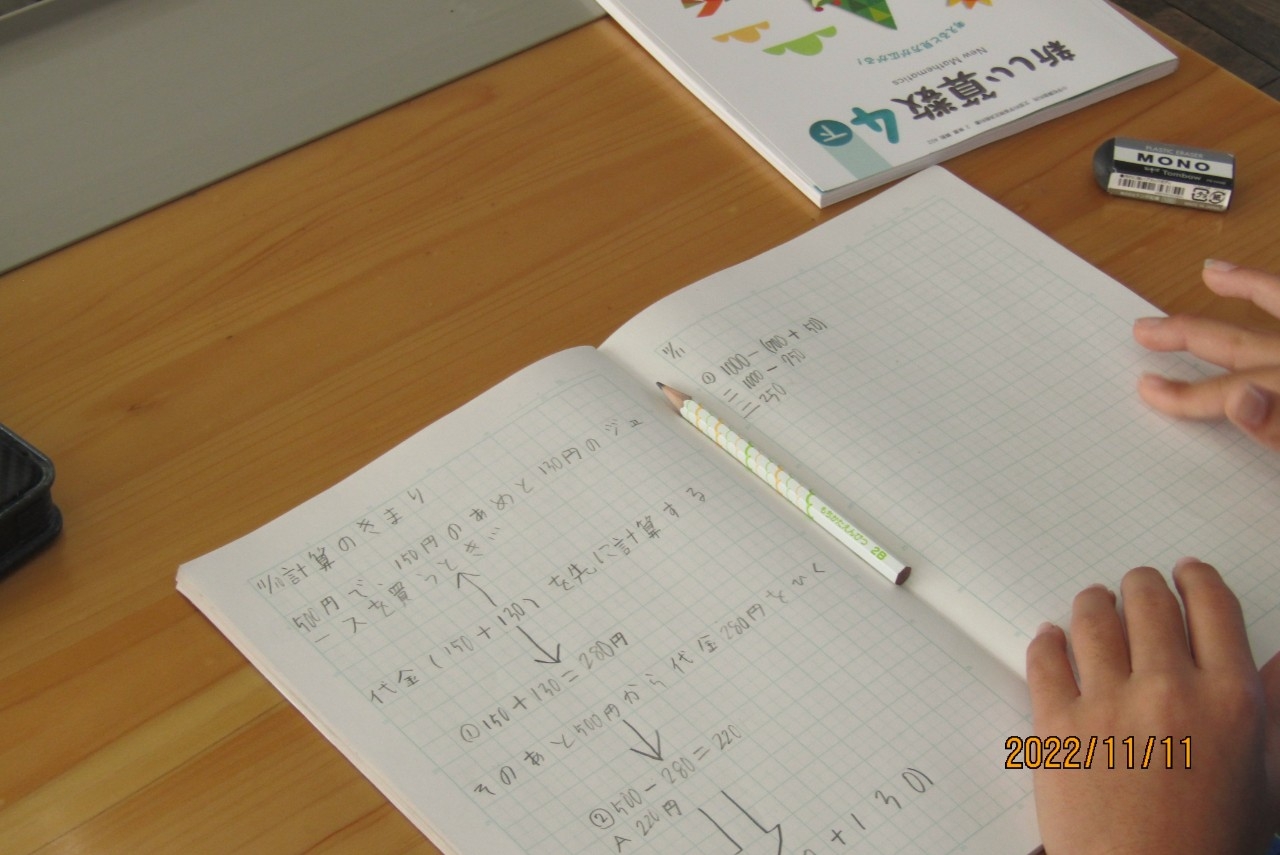

2年生の算数は、かけ算の学習です。5の段、2の段に次ぐ3の段でした。5の段は時計、2の段は1つ飛ばしなど自分たちできまりを見つけてきましたので、「今日はどんなきまりが見つかるのか」と楽しみにしながら授業に挑んでいました。その中での一コマが3枚目の写真です。とてもうまくものさしを使って、めあてを線で囲む作業をしています。はやる気持ちを抑えてきれいに線を引いていました。その後、この子はきまりを見つけて、結局3✕10までの答えを導いていました。4年生の算数では、=(イコール)を縦にそろえて書くと計算間違いが起きにくいし、自分の考えがわかりやすくなるということを学びました。すると、子どもたちは少し大人になって気分で、式を書いていました。すかさず、「イコールをきれいに書くと、もっとわかりやすくなるよ。」との担任の一声に、「そんな、どれも同じでしょ。」と反応していました。「2本の線がばらばらの方向を向いていたり、とても離れていたり・・・。そんなことはありませんか。」と担任が黒板に例を書くと、なぜかノートを消す音がし始めました。より一層整った式になりそうです。5、6年生は総合的な学習の時間で行ってきた「平和学習」で学んできたことを、学習用タブレット端末を使って「平和-戦争」「過去-現在」という視点をx軸とy軸で可視化して整理していました。今までのノートを読みながら、「当たり前の生活」はどのあたりに記せばよいのかと考えていました。学んだことを、自分の心や脳の中の引き出しから引っ張り出していました。これを、友だち同士で見合うことで、自分の考えを広げたり深めたりできると思います。

このように整えていくことで、考えたり計算したり表わしたりすることがより一層簡単・明快になり、より深い学びへとつながっていくことを味わっています。こうしたことができる基盤として大切なことは、6枚目の写真のように持ち物をきれいに整頓することだと思っております。

2年生の算数は、かけ算の学習です。5の段、2の段に次ぐ3の段でした。5の段は時計、2の段は1つ飛ばしなど自分たちできまりを見つけてきましたので、「今日はどんなきまりが見つかるのか」と楽しみにしながら授業に挑んでいました。その中での一コマが3枚目の写真です。とてもうまくものさしを使って、めあてを線で囲む作業をしています。はやる気持ちを抑えてきれいに線を引いていました。その後、この子はきまりを見つけて、結局3✕10までの答えを導いていました。4年生の算数では、=(イコール)を縦にそろえて書くと計算間違いが起きにくいし、自分の考えがわかりやすくなるということを学びました。すると、子どもたちは少し大人になって気分で、式を書いていました。すかさず、「イコールをきれいに書くと、もっとわかりやすくなるよ。」との担任の一声に、「そんな、どれも同じでしょ。」と反応していました。「2本の線がばらばらの方向を向いていたり、とても離れていたり・・・。そんなことはありませんか。」と担任が黒板に例を書くと、なぜかノートを消す音がし始めました。より一層整った式になりそうです。5、6年生は総合的な学習の時間で行ってきた「平和学習」で学んできたことを、学習用タブレット端末を使って「平和-戦争」「過去-現在」という視点をx軸とy軸で可視化して整理していました。今までのノートを読みながら、「当たり前の生活」はどのあたりに記せばよいのかと考えていました。学んだことを、自分の心や脳の中の引き出しから引っ張り出していました。これを、友だち同士で見合うことで、自分の考えを広げたり深めたりできると思います。

このように整えていくことで、考えたり計算したり表わしたりすることがより一層簡単・明快になり、より深い学びへとつながっていくことを味わっています。こうしたことができる基盤として大切なことは、6枚目の写真のように持ち物をきれいに整頓することだと思っております。